Pourquoi les cerises ….?

Pourquoi les cerises les plus brillantes, les plus joufflues, les plus désirables, sont-elles toujours situées à l’extrémité des hautes branches et non à portée de main du cueilleur alléché ? Cette interrogation va bien au-delà de l’aimable divertissement intellectuel. Elle nous interpelle sur le désir. Dans un premier temps, le constat dépité du gourmand serait susceptible de nous conduire à formuler deux hypothèses explicatives. Soit il existerait un ordre supérieur (divin?) disposant les plus belles cerises aux endroits les plus inaccessibles. Soit, à l’inverse, ce serait la difficulté d’accéder aux fruits qui, exacerbant notre désir, parerait des plus beaux atours cerises, pommes ou mûres lointaines. Nous poursuivrons sous peu cette réflexion mais, quoi qu’il en soit de cette alternative, l’auteur de ces lignes peut témoigner de ce que le résultat d’efforts acharnés pour atteindre les emplacements les plus difficiles se révèle presque toujours décevant. Voire même frustrant lorsqu’il s’agit de mûres hautement perchées au fond d’un roncier épais, pour l’acquisition desquelles on se sera profondément labouré mollets et avant-bras. Nonobstant l’influence du rayonnement solaire sur les fruits bien exposés, il s’avère généralement que, une fois rejoint le seau ou le panier, la récolte fait bien plus grise mine, paraissant déterminée à ne pas tenir les promesses qu’elle nous faisait tout là-haut, dans la belle lumière du matin. Ce n’est pas la lumière qui a changé, c’est notre regard sur l’objet du désir.

Tout se réduit en somme au désir et à l’absence de désir. Le reste est nuance.

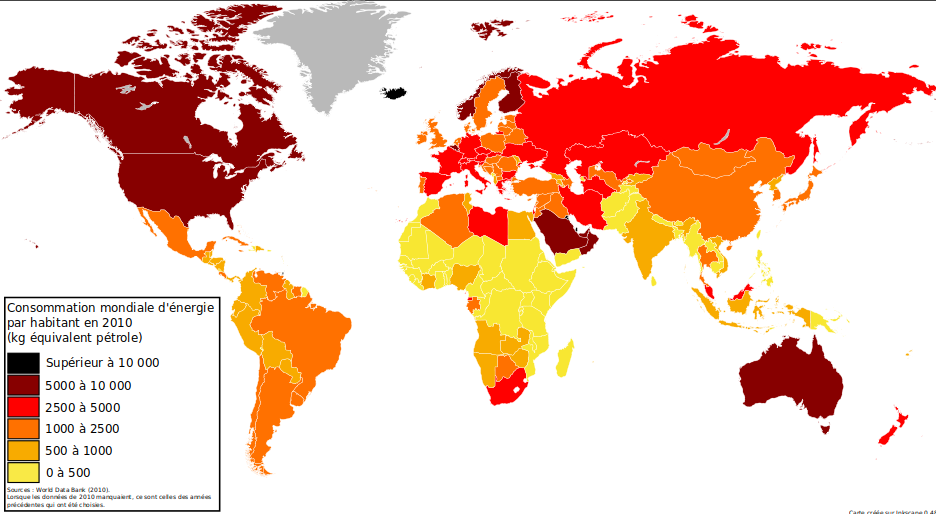

Le désir se situe au cœur de la dynamique humaine. L’humain serait-il un animal désirant ?, une interrogation qui nous renvoie à notre récent parcours de réflexion, où nous avons vu l’humain, animal parmi les animaux, vivant au sein du vivant, se définir également par des spécificités, que nous avons entrepris de mettre au jour. L’animal en effet connaît le besoin et non le désir, même si nous apporterons plus loin quelques nuances à cette affirmation. Nous voilà donc embarqués dans une suite du précédent épisode, mais pas que. Car si nous établissons le désir comme spécificité humaine, la préoccupation conséquente ne serait-elle pas de connaître l’origine de nos désirs. A qui appartiennent nos désirs ? Le succès du neuromarketing suffirait déjà à valider l’intérêt de la question mais nous tenterons de ne pas en rester à ce seul constat. Devons-nous nous considérer comme esclaves de désirs qui nous seraient en quelque sorte ‘imposés de l’extérieur’ ? On le voit, c’est la question de l’autonomie de l’individu qui se profile derrière le sujet du jour. Enfin, et clairement last but not least, nous n’éviterons pas la question qui tue : ce monde du désir exacerbé dans lequel nous évoluons depuis quelques générations et qui aujourd’hui exhibe largement ses limites en termes tant d’insoutenables externalités que de rareté des ressources, comment nous a-t-il transformés, façonnés, amputés ? Et comment y échapper, si tant est qu’il soit possible de fuir ?…

Besoin vs désir

Le désir constitue en quelques sorte le fond de commerce de la psychanalyse. Sur ce terrain, les spécialistes se livrent depuis toujours, en tout cas depuis l’an 01 de l’ère freudienne, à des exégèses multiples, querelles de clochers, chicaneries et guerres fratricides … dans lesquelles nous les laisserons volontiers mariner. Nous en resterons dès lors au constat qui semble leur être commun, énoncé à propos des conceptions de Jacques LACAN: «(…) le besoin et le désir doivent se voir sur deux niveaux. Le premier, le besoin, est un héritage animal de l’Homme, qui, comme tout animal, éprouve des nécessités biologiques, vitales. Au second niveau, le désir, est propre à l’espèce humaine, et ce désir va au-delà de la recherche du simple bien-être organique. Selon l’approche lacanienne, la demande se situe entre le besoin et le désir, entre la nécessité biologique du besoin et la « contingence » toute relative du désir (source). Pour le monde de la psychanalyse, l’humain semble donc bien être un animal désirant. Il apparaît dès lors prometteur de nous attacher dans un premier temps à la confrontation de ces deux concepts:besoin et désir.

D’une façon très générale, le besoin se définit comme une « situation de manque ou (la) prise de conscience d’un manque ». Un terme bien relatif donc puisque la définition du manque peut amplement varier selon les époques, cultures ou individus, voire chez le même individu selon les circonstances (les 18 degrés qui règnent dans la maison ensoleillée le matin paraîtront tout à fait confortables alors que la même température, au cours d’une soirée pluvieuse, paraîtra manquer de confort thermique – besoin – et suscitera le désir d’une belle petite flambée). D’aucuns ont tenté de mettre un peu d’ordre dans cette relativité, nous le verrons au paragraphe suivant. Scientifiques, écrivains et philosophes ont disserté ad nauseam sur le sujet. S’il nous faut à notre tour l’aborder, ce serait, nous l’avons dit, dans la logique de la distance entre besoin et désir. La définition du désir comme « action de désirer; aspiration profonde de l’homme vers un objet qui réponde à une attente », même si elle se révèle quelque peu pléonastique, nous interpelle néanmoins en ce qu’elle attire notre attention sur les deux éléments constitutifs du désir, à savoir la tension (attente) et l’objet (qui peut être pris au sens très large du terme puisque l’objet du désir peut être un(e) partenaire sexuel(le), la dernière liseuse ou montre connectée ou encore le poste situé juste au-dessus du mien dans la hiérarchie professionnelle). Nous reviendrons un peu plus loin sur ces composantes essentielles du désir.

Le sens commun, dualiste invétéré, considère le besoin comme relevant de la nature, tandis que le désir serait d’ordre culturel. Le besoin serait une sorte de nécessité naturelle commune, vulgaire, tandis que le désir ressortirait du luxe, de la distinction spirituelle. Dès lors le besoin pourrait en quelque sorte être décrit comme innocent et limité (satiété) tandis que le désir ne connaîtrait aucune limite et se prêterait dès lors aussi bien au mal qu’au bien (perversions, désir de l’interdit, etc), nécessitant par conséquent d’être traité d’un point de vue moraliste. Parangon en la matière, la pyramide de Maslow instaure une hiérarchie des besoins dont le caractère relatif, contingent, saute aux yeux, énonçant clairement les limites de l’exercice. Cette pyramide semble plutôt nous renseigner sur les valeurs partagées par l’entourage social d’Abraham MASLOW dans les années 1960 !

Laissons donc les psychologues dits humanistes à leur positivité sirupeuse. Si le sens commun nous paraît une nouvelle fois trop proche du plus petit dénominateur (très relativement) commun, peut-être pourrions-nous chercher satisfaction (de notre désir de compréhension) chez les anciens, en particulier ceux qui ont constitué l’épine dorsale de la pensée humaniste ?

Mais il me semble que la différence qui est entre les plus grandes âmes et celles qui sont basses et vulgaires, consiste, principalement, en ce que les âmes vulgaires se laissent aller à leurs passions, et ne sont heureuses ou malheureuses, que selon que les choses qui leur surviennent sont agréables ou déplaisantes ; au lieu que les autres ont des raisonnements si forts et si puissants que, bien qu’elles aient aussi des passions, et même souvent de plus violentes que celles du commun, leur raison demeure néanmoins toujours la maîtresse, et fait que les afflictions même leur servent, et contribuent à la parfaite félicité dont elles jouissent dès cette vie.

En quoi donc consiste la sagesse humaine ou la route du vrai bonheur ? Ce n’est pas précisément à diminuer nos désirs ; car s’ils étaient au-dessous de notre puissance, une partie de nos facultés resterait oisive, et nous ne jouirions pas de tout notre être. Ce n’est pas non plus à étendre nos facultés, car si nos désirs s’étendaient à la fois en plus grand rapport, nous n’en deviendrions que plus misérables : mais c’est à diminuer l’excès des désirs sur les facultés, et à mettre en égalité parfaite la puissance et la volonté. C’est alors seulement que toutes les forces étant en action l’âme cependant restera paisible, et que l’homme se trouvera bien ordonné.

Jean-Jacques Rousseau, Émile, Livre II.

Malheur à qui n’a plus rien à désirer ! Il perd pour ainsi dire tout ce qu’il possède. On jouit moins de ce qu’on obtient que de ce qu’on espère et l’on n’est heureux qu’avant d’être heureux

Jean-Jacques Rousseau : Julie ou La Nouvelle Héloïse, VI° Partie, Lettre VIII.

Nous ne progressons pas vraiment, hélas. Il semble que dans cette direction nous allions droit vers la petite morale humaniste ordinaire, confite de myopie intéressée, d’entre soi satisfait revêtu des habits d’une tolérance hypocrite et de juste milieu mielleux. Nous allons bien vite nous ennuyer à mourir, je le sens ! Et si nous hissions notre réflexion à un niveau logique supérieur ? En effet, dans cette quête relative à notre désir, nous nous sommes penchés sur le terme ‘désir’, mais avons du coup zappé l’adjectif possessif ‘notre’. Sommes-nous si certains que nos désirs sont bien nos désirs ?

A qui appartiennent nos désirs ?

Dressons d’abord le constat que, s’il est un domaine où s’exerce l’expertise du désir, plus particulièrement de l’appropriation du désir d’autrui, c’est bien l’activité commerciale, puisqu’il s’agit à la base d’offrir à une demande une réponse monnayable. Une demande, donc un désir. Un désir qui se révèle grandement à la merci du porteur de l’offre. Depuis le bonimenteur de foire jusqu’aux algorithmes publicitaires de Google, toute possibilité de persuader un être humain qu’il ne pourra trouver la paix de l’esprit tant qu’il n’aura pas acquis tel objet (au sens le plus large du terme, ainsi que nous l’avons déjà précisé), auquel il ne songeait peut-être pas deux minutes plus tôt, voire dont il n’aurait jamais soupçonné l’intérêt ni peut-être même l’existence auparavant d’ailleurs, aura été recherchée, analysée, exploitée.

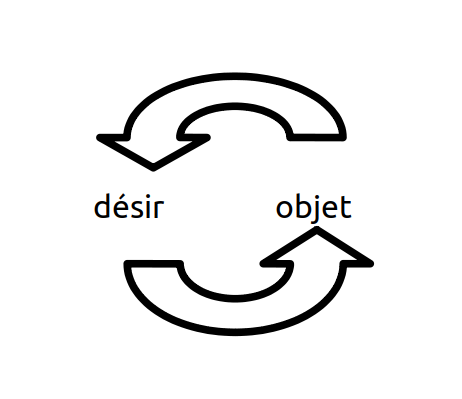

Nous sommes dès lors tentés d’examiner le désir à la lumière de l’objet sur lequel il se porte. Gardons-nous d’abord de considérer l’objet (dans son rapport au désir) comme un existant autonome rationnellement défini. Jean BAUDRILLARD, dans les années 70, a méticuleusement décrit et analysé ce qu’il a dénommé ‘le système des objets, pour en conclure que ceux-ci constituent un système cohérent basé sur leur fonctionnalité, étant entendu que la fonctionnalité de l’objet « ne qualifie nullement ce qui est adapté à un but, mais ce qui est adapté à un ordre, à un système ». Dans celui-ci, « la matérialité des objets n’est plus directement aux prises avec la matérialité des besoins » mais passe par la médiation de la fonctionnalité, donc de leur intégration au système. Ce système détermine la fonction sémiotique de l’objet, qui se substitue à sa valeur propre. C’est ainsi que l’objet devient objet de consommation. « Pour devenir objet de consommation, il faut que l’objet devienne signe » (Le système des objets, Gallimard, 1968).

Déroulant nos existences dans un monde saturé d’objets, nous sommes immergés dans les signes, donc dans des relations entre émetteur et récepteur du message. Nous rejoignons ici René GIRARD, pour qui tout désir est imitation du désir d’un autre. Agrégeant la propension humaine à l’imitation (la mimesis d’Aristote) et le schéma freudien du désir, René GIRARD introduit le concept de désir mimétique, celui-ci se définissant comme « (…) l’interférence immédiate du désir imitateur et du désir imité. En d’autres termes, ce que le désir imite est le désir de l’autre, le désir lui-même ». (source)

L’influence mimétique se trouvera surdéterminée lorsque l’autre sera revêtu d’un certain prestige (économique, culturel, hiérarchique, etc.). C’est bien le fondement du concept d’« influenceur/ceuse » sévissant sur les réseaux sociaux puisqu’il s’agit d’exercer une influence sur nos désirs. Emprise ô combien puissante puisque, nous le verrons plus loin, le versant narcissique du désir de l’objet trouve un écosystème idéal dans ces dispositifs conçus aux fins d’exploitation des failles égotiques de l’individu. Autre exemple, le rituel du shopping, dont le caractère collectif est évident, mêlant hésitations, allers-retours et usage intensif du smartphone, illustre le désir du partage du désir, celui-ci se substituant à l’objet comme but.

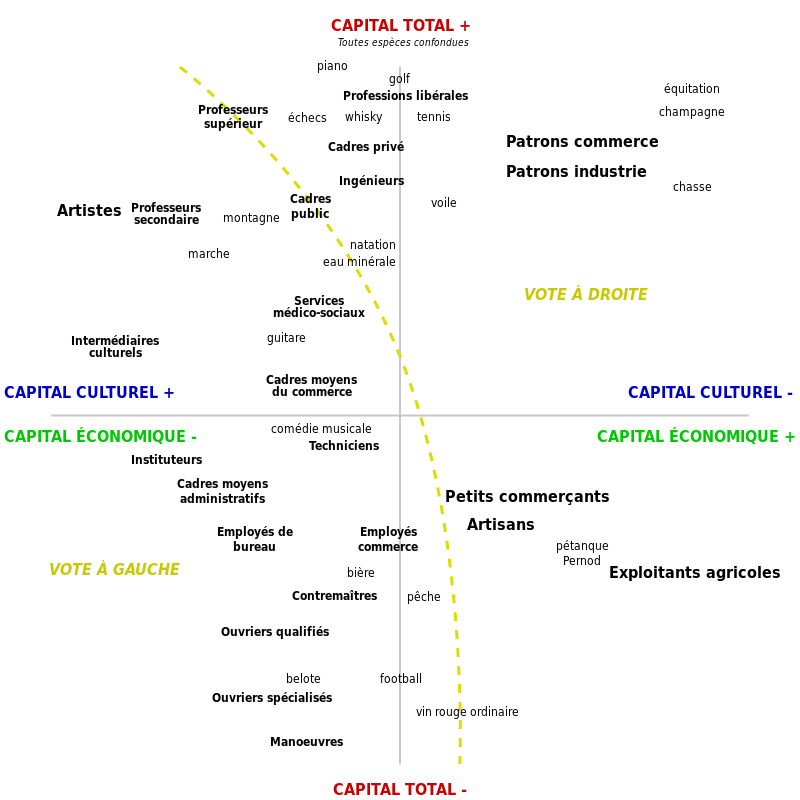

Le désir, par le biais de la consommation, organise les groupes sociaux, traçant les limites qui les séparent, établissant des hiérarchies. « Porter un tailleur en tweed, conduire un 4×4 ou opter pour les couches lavables plutôt que jetables est plus qu’une simple question de « choix » ou de niveau de revenu. Ces pratiques renvoient à des obligations sociales, des normes de consommation propres à chaque groupe auxquelles les individus se conforment ou cherchent à s’émanciper » (Hélène DUCOURANT, Comment la consommation contribue à fabriquer des groupes sociaux, janvier 2023). Le jugement que nous portons sur l’objet, son caractère plus ou moins désirable à nos yeux, contribue à la distinction des classes sociales avertissait déjà le sociologue Pierre BOURDIEU il y a quarante ans dans ‘La distinction. Critique sociale du jugement‘.

Ayant glissé du désir à l’objet du désir, l’objet, nous devons également brosser le tableau (qui nous permet de mesurer à nouveau la centralité du thème du désir dans nos questionnements) de l’effet-retour de notre désir, à savoir dans quelle mesure et à quelle profondeur nous sommes impactés par les objets désirés.

Ce que nous font les objets

Rappelons d’abord cet énoncé, formulé dans l’article précédant au départ d’une approche systémique des interdépendances entre êtres vivants. « Toute existence, le simple fait d’être présent à la vie, vu le système complexe dans lequel prennent place les relations entre vivants, que ce soit ici et maintenant ou ailleurs et/ou dans l’avenir, pèse sur d’autres existences, humaines ou non (à la limite : toutes les autres existences). Tout comme (toutes) les autres existences (humaines ou non) pèsent sur la mienne. Il nous faut donc voir un réseau de responsabilité dans lequel l’être conscient et empathique veillera à réduire autant que possible la souffrance de l’autre (pris au sens large). Par analogie à la notion d’empreinte écologique, nous pourrions évoquer l’empreinte de l’objet, la trace qu’il imprime en advenant, non seulement de par les ressources qu’ils est nécessaire de mobiliser pour le concevoir, le produire, assurer son fonctionnement, gérer ses externalités, et enfin sa fin de vie, mais également de par son poids dans la structuration de nos existences, dans nos relations avec nos semblables, les valeurs que nous partageons, nos émotions, nos attentes et in fine l’orientation toujours renouvelée de nos désirs.

Constatons ensuite qu’il se trouve des objets-cliquets ou objets déterminants, des objets dont l’adoption rendra toute marche arrière très délicate et/ou déterminera nécessairement l’adoption d’autres objets, structurera (directement ou indirectement) les modes de vie individuels ou collectifs, voire déterminera divers choix sociétaux. Ivan ILLICH a bien mis en évidence ces déterminations, en parlant de monopole radical (d’un type d’objet et donc, généralement, d’un secteur économique).

Ainsi, au cours de la seconde moitié du XXème siècle, d’où nous parle Ivan ILLICH, l’automobile non seulement s’est emparée de la majeur partie des besoins en déplacement (ce qu’il appelle ‘le transit’), mais a tout autant modelé l’organisation tant de l’espace – en accroissant considérablement les distances à parcourir dans les activités quotidiennes (distances entre lieu de résidence, de travail, de loisir, écoles, centres commerciaux) que du temps (surcharge d’activités à réaliser sur une journée, cumul de plusieurs emplois à temps partiel), de manière telle, si radicalement donc, que ce remodelage empêche ‘de facto’ (ou en tout cas rend extrêmement difficile) toute révision de choix. Il est effectivement devenu impossible de réaliser sur une journée, à pied ou à vélo, un ensemble de tâches quotidiennes programmées dans le cadre d’une existence basée sur la disponibilité d’une voiture. L’abandon de celle-ci au profit d’un autre mode de transit exigerait donc une remise à plat de nombreux choix de vie (individuels mais aussi collectifs : construction d’infrastructures par exemple).

Nous pouvons nous livrer à ce même exercice à propos de l’emprise de l’ordiphone (dit ‘smartphone’) sur nos existences, remplaçant en quelques années (dès 2014), non seulement le téléphone fixe ou le portable classique (gsm) mais également d’autres outils (carte géographique, répertoire, etc. remplacés par les applications dédiées) au point que le 6 février est devenu la ‘journée sans portable’ , qu’il s’avère en pratique très difficile de vivre sans cet appareil, ne serait-ce que pour accomplir des démarches bancaires ou administratives (on voudra bien se rappeler comment notre ordiphone avait été détourné par le gouvernement comme outil d’apartheid durant la pandémie de covid) et que la vie sociale de la plupart de nos congénères connaîtrait un terrible collapsus (pour quelques jours sans doute) si d’un instant à l’autre le smartphone devait disparaître de leur existence.

Toute société qui impose sa règle aux modes de déplacement opprime en fait le transit au profit du transport. Partout où non seulement l’exercice de privilèges, mais la satisfaction des plus élémentaires besoins sont liés à l’usage de véhicules surpuissants, une accélération involontaire des rythmes personnels se produit. Dès que la vie quotidienne dépend du transport motorisé, l’industrie contrôle la circulation. Cette mainmise de l’industrie du transport sur la mobilité naturelle fonde un monopole bien plus dominateur que le monopole commercial de Ford sur le marché de l’automobile ou que celui, politique, de l’industrie automobile à l’encontre des moyens de transport collectifs. Un véhicule surpuissant fait plus: il engendre lui-même la distance qui aliène. A cause de son caractère caché, de son retranchement, de son pouvoir de structurer la société, je juge ce monopole radical.

Yvan ILLICH, Énergie et équité

Ces exemples nous amènent à penser que les objets nous possèdent au moins autant que nous les possédons, non seulement du fait de leur prégnance sur notre dynamique psychique, ainsi que nous l’avons vu précédemment, mais tout autant par l’influence déterminante qu’ils peuvent exercer sur la structuration, y inclus sur le long terme, de notre existence.

L’objet reste aujourd’hui encore, bien évidemment, un sujet d’intérêt pour sociologues, anthropologues et philosophes. Sa centralité dans le monde contemporain et ses impacts sur notre imaginaire, notre vision du monde, nos mythes ou notre rapport à l’autre (humain et non-humain), suscitent une production dont je n’envisagerai même pas de rendre compte. Deux ouvrages parus récemment me permettront de faire l’impasse sur un tel pensum. Après Manuel CHARPY et Gil BARTHOLENS (L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et de ceux qui s’en servent, Premier Parallèle, 2021) d’un côté, de Jeanne GUIEN (Le consumérisme à travers ses objets, Éditions Divergence, 2021) de l’autre, nous mettrons en évidence trois fonctions latentes (c’est-à-dire non constitutives de notre désir) de l’objet. Le terme de ‘fonction’ n’est pas à considérer dans un sens téléologique (l’objet x n’a pas été instauré pour susciter l’effet y) mais plutôt comme une « activité déterminée dévolue à un élément d’un ensemble ou à l’ensemble lui-même », un effet structurant et auto-entretenu en quelque sorte. Nous noterons en guise de liminaire que les objets n’apparaissent pas sur le marché seulement parce qu’ils sont devenus techniquement réalisables mais d’abord parce qu’ils s’intègrent dans un environnement socio-économique (une intégration déjà évoquée plus haut dans le système des objets de Jean BAUDRILLARD). Ainsi, le gobelet jetable s’insère dans la modification des comportements alimentaires (fast-food), l’évolution des rapports entre vie privée et vie professionnelle, etc

Les fonctions latentes de l’objet

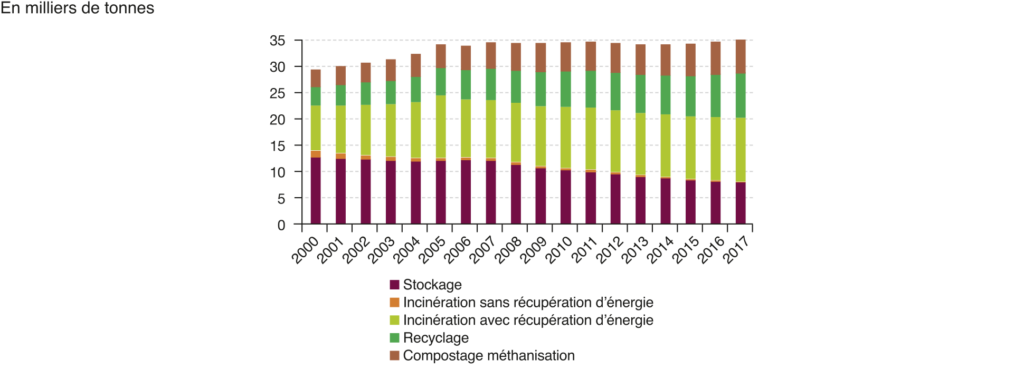

La première fonction de l’objet que nous retiendrons de ces études est celle de l’opacification de notre relation à l’autre (humain et non-humain) et au monde. Celle-ci se joue d’abord sur le volet technique de l’objet. On ne le voit pas, caché derrière un design hermétique, on le comprend moins encore, mais cette opacité est généralement déguisée en une ergonomie rendant l’usage de l’objet d’une facilité minimaliste : presser le bouton ‘on’. Nous avons affaire à une boîte noire ; nous ne sommes en fait pas si éloignés de la magie. La poubelle, jusqu’à l’avènement de l’ère du tri, faisait miraculeusement disparaître le déchet, qui cessait d’exister une fois avalé par la boite à ordures. Aujourd’hui nous trions les déchets, ou plutôt nous nous en débarrassons dans un système de traitement dont nous ignorons tout, dans l’auto-illusion d’un recyclage pourtant peu probable (voir graphique ci-dessous), ce qui finalement ne représente pas une grande différence en termes de pensée magique.

Cette opacification porte également sur l’origine, le parcours de l’objet, avant qu’il n’arrive à portée de notre désir. Il semblerait en effet que de nombreux objets tombent du ciel. Deux exemples. La brique de lait s’est auto-produite dans le rayon du supermarché, où je la découvre. S’il n’y avait le dessin de la vache (forcément sympathique) sur la face avant, on aurait pu croire que c’est le rayon qui en aurait en quelque sorte nuitamment accouché. Cette montre connectée est mystérieusement apparue dans ma boîte aux lettres quelques jours après avoir cliqué sur un bouton sur le site d’Amazon. La tronche du livreur, ou son accent , sans parler de ses horaires ou de sa rémunération ?… n’existent pas. Les forçats du travail qui, en Chine ou au Vietnam, ont assemblé et emballé l’appareil … n’existent pas. Les machines hyper sophistiquées produisant les microprocesseurs et les enjeux géostratégiques autour de cette filière … n’existent pas. Les monstrueux ravages environnementaux, les maladies, les déplacements de populations liés à l’extraction des minerais … n’existent pas. La mafia des transports maritimes, la logistique mondiale avec ses millions de conteneurs, ses infrastructures portuaires géantes, ses milliards de kilomètres parcourus par des poids lourds … n’existent pas. Une opacité des objets donc, à l’aune de laquelle nous pouvons mesurer le côté irrationnel et autonome du désir.

L’objet, ensuite, exerce une fonction de renforcement des structures socio-économiques en place. D’une part il accentue bien souvent la division genrée des tâches domestiques (l’exemple classique – mais qui fonctionne toujours- de la perceuse pour monsieur et de l’aspirateur de table pour madame). Mais il suscite également diverses formes de dépendance et d’aliénation, ainsi que nous l’avons vu un peu plus tôt avec la voiture ou le smartphone. L’objet nous force à nous acquitter de diverses dépenses liées à son acquisition, son entretien ou à son fonctionnement, alimentant ainsi la machine économique destinée à produire toujours davantage de plus-values financières, dirigées vers un nombre restreint de bénéficiaires, dont il accroît dès lors la puissance (augmentant conséquemment la capacité de peser sur nos choix, et c’est reparti). La relation entre désir et système capitaliste nécessiterait bien d’autres développements, auxquels il ne nous est pas possible de nous livrer ici. Une matière pour un prochain article.

L’objet, enfin, opère une hétéronomisation des individus et des groupes. Cet énoncé apparaît en contradiction avec le concept d’objet libérateur : ma voiture c’est ma liberté, le gps me rend plus libre de circuler, le lave-vaisselle me libère du temps pour vivre. Mais la voiture me force d’abord à dégager des moyens financiers importants, m’incluant d’office dans un système coercitif d’emploi, crédit, etc. Elle exige la mise en place de stratégies de rangement (parking, garage), de nettoyage, d’entretien, de contrôle technique. Elle suscite la création de lieux interdits aux transits non mécanisés (autoroute, parking). Le gps contrairement à la carte ne m’offre qu’une vision microscopique du territoire dans lequel je me déplace, complètement digitale, virtuelle (toute analogie avec le territoire ayant disparu), des images affichées en permanence remplaçables et remplacées. Le territoire se réduit à un espace traversé en allant du point A au point B, le gps me privant de toute relation à celui-ci, de toute possibilité d’enrichissement. Une fois hors service (panne, couverture satellitaire défaillante), il m’abandonne au milieu d’une terra incognita.

Il est jusqu’à nos démarches d’émancipation qui peuvent se trouver perverties par l’objet et son désir. Aurions-nous, par exemple, le souhait de nous assurer une certaine autonomie alimentaire en cultivant un potager ? Aussitôt surgit une offre inépuisable d’objets qui bien vite nous apparaîtront comme désirables : terreau, semences, plants, outils manuels, outils motorisés, brouettes, bâches, filets, films, voiles de forçage, serres, couches, piquets, tuteurs, produits de protection contre les maladies ou les nuisibles, etc.

Karl MARX// évoquait le fétichisme de la marchandise. Nous sommes peut-être allés plus loin encore en montrant l’aliénation profonde que représente le désir. Nous bouclons la boucle en quelque sorte, qui nous ramène à l’individu.

Désir narcissique

Désirer avoir c’est désirer être : être celui que je ne suis pas, c’est-à-dire moi + l’objet, une fantasmatisation d’un moi ‘meilleur’, ‘augmenté’ dirions-nous, soulagé de ses angoisses, valorisé socialement. Libéré aussi, temporairement du moins, de la tension du désir en cours. Une fois le désir éteint, le fantasme se dégonfle en général assez rapidement et l’on se retrouve avec l’objet dépouillé de l’aura dont on l’avait inconsciemment entouré, et surtout une frustration de type narcissique donc, une tension qui très vite se portera sur un autre objet et grandira avec le désir de celui-ci. Le désir, une stratégie de l’ego ? Désirer avoir ne serait pas l’amour de l’objet mais la tension vers un soi plus aimable (dans le miroir, le selfie ou le regard de l’autre). Une attitude particulièrement sollicitée dans un monde où l’individu narcissisé est érigé en modèle.

C’est à peu près ce que nous disait, René GIRARD « Tout désir est désir d’être » (Quand ces choses commenceront…, Paris, Arléa, 1994). Le père de la théorie mimétique, à laquelle nous nous sommes intéressés un peu plus haut, souligne ainsi l’aspect métaphysique du désir et l’on comprend mieux l’impossibilité qu’il y aurait à satisfaire définitivement celui-ci.

Désir et désir d’existence

J’apprends à vouloir tout et à n’attendre rien, guidé par la seule constance d’être humain et la conscience de ne l’être jamais assez

Raoul Vaneigem Nous qui désirons sans fin.

Serions-nous occupés ici à instruire à l’envers du désir un dossier exclusivement à charge ? A considérer celui-ci comme le mal absolu dont il nous faudrait, si d’aventure la chose s’avérait faisable, nous défaire ? Les développements auxquels nous nous sommes livrés dans une bonne part de cet article pourraient le laisser croire. On sent confusément pourtant que le désir c’est aussi la vie, l’absence totale de désir constituant une sorte d’état de mort psychique.

Creusant au plus profond, nous découvrons en effet un désir fondamental, le désir d’exister. Pas seulement le désir de vivre plutôt que de mourir, mais le désir en quelque sorte de déploiement de notre existence en tant qu’être vivant. Sur un plan lexical, si le terme de désir se définit en premier, c’est le chemin que nous avons suivi jusqu’ici dans l’article, par l’attirance de l’objet (« aspiration profonde de l’homme vers un objet qui réponde à une attente »), il existe une seconde acception du terme, vu alors comme une « aspiration instinctive de l’être à combler le sentiment d’un manque, d’une incomplétude ». Ici nulle mention de l’objet mais on se réfère par contre à l’instinct, donc à une composante fondamentalement innée (ce qui n’est vraisemblablement pas le cas de l’attrait suscité par le nouvel iPhone SE). Le manque évoqué serait d’un ordre plus existentiel. Une telle aspiration peut être explorée selon divers éclairages et innombrables sont les écoles philosophiques, religions ou pratiques commerciales qui se sont donné pour mission de répondre à l’incomplétude dont il est question, avec des bonheurs on ne peut plus variables. Dans l’esprit où se construit ce blog, cette aspiration devrait nous inspirer lorsqu’il s’agira de comprendre quelle est la force qui, du plus profond de notre être, nous pousse à résister à la catastrophe.

S’il est un système philosophique qui intègre intimement cette notion du désir d’existence, c’est bien celui développé au milieu du XVIIème siècle par Baruch SPINOZ, lequel a forgé le concept de ‘conatus’, que l’on peut définir par l’effort (de l’individu) de persévérer dans son être.

Proposition 6 : Toute chose, autant qu’il est en elle, s’efforce de persévérer dans son être.

Proposition 7 : L’effort par lequel toute chose tend à persévérer dans son être n’est rien de plus que l’essence actuelle de cette chose.

Baruch Spinoza, Éthique, 3ème partie (1677)

On voit que l’absence d’une telle tension, de ce désir existentiel fondamental, équivaut à la négation de l’existence, à la mort. Le désir dont il est question ici est consubstantiel de l’existence même, il est partie intégrante du principe de vie. Ainsi nous parle Raoul VAN EIGEM dans la citation qui introduit le présent chapitre. C’est la captation par l’objet du désir de développer nos existences, sous des formes et selon des processus divers, ainsi que nous l’avons longuement détaillé dans les chapitres qui précèdent, qui nous introduit dans l’aliénation.

Le terme ‘effort’ doit être considéré avec attention. Nous avons évoqué jusque là le désir, et voici que SPINOZA convoque l’effort. Ne serait-ce pas contradictoire ? Il nous faut comprendre que le désir de persévérance dans l’être ne s’écoule pas aisément comme l’eau du ruisseau, dans le sens de la pente. Si cette aspiration est consubstantielle à notre existence, elle se heurte néanmoins à de multiples obstacles, tant extérieurs (contraintes physiques, géographiques, sociales, etc) qu’intérieures, en particulier l’énergie qu’il faut déployer aux fins de persévérer dans son être. La métaphore énergétique d’ailleurs, celle qui pollue toujours nos imaginaires depuis la machine à vapeur, est sans doute inadaptée à l’exploration de tel processus. Nous tenterons peut-être d’autres approches dans un prochain article.

En attendant, nous comprenons déjà que l’actualisation de cette aspiration profonde de notre être nous coûtera. Mais nous pressentons tout autant qu’en faire l’économie reviendrait à la négation de ce que nous sommes, au refus d’embarquer dans le flux de l’existence. Les termes du choix s’éclaircissent. Au cours d’ une errance solitaire sur l’ Ighil M’Goun, m’était venue cette sensation, presque physique telle que vécue là-haut, de la nécessité de ‘voir grand’, d’une ambition. « Le terme inquiète ? Effectivement, ambition et démesure sont les deux mamelles des pires fourvoiements humains. Mais j’use ici du terme, souvent péjoratif donc, dans une acception secondaire, au sens du « désir d’accomplir, de réaliser une grande chose, en y engageant sa fierté, son honneur ». Fierté et honneur étant un peu trop narcissiquement connotés à mon goût, la définition des « grandes choses » étant plus que relative, le terme de « désir », simple à première vue, me paraissant nécessiter de futures explorations soutenues, j’userai donc du terme ‘ambition’ comme d’une « tension vers un accomplissement ». » Nous y sommes aujourd’hui, dans cette « exploration soutenue » qu’à l’époque j’appelais de mes vœux. Il ne s’agit donc nullement d’une ambition d’ordre économique ou social, il ne s’agit pas non plus de la réalisation d’un soi narcissique, inépuisable fonds de commerces pour coaches et psys, nous avons dit « tension vers un accomplissement ». Nous y reviendrons certainement une autre fois.

A mi-parcours

Partis d’un distinguo entre l’animal et l’homme, nous avons tenté un essorage des concepts de besoin et de désir. Nous nous sommes ensuite aperçus que le désir n’appartient pas à l’individu x comme lui appartient sa rate ou sa rotule droite. Nous touchons maintenant du doigt les questions du libre arbitre ou de la liberté, voire de l’individuation. Ces thèmes sont inévitables dans la recherche engagée, mais nous poserons ici la limite de notre investigation du jour sur cette face de la montagne. A poursuivre dans un prochain article donc. Néanmoins, nous comprenons déjà que le désir exerce sur notre existence un pouvoir déterminant mais aussi qu’il n’est pas strictement nôtre mais socialement, culturellement et économiquement orienté, fléché. Enfin nous avons appris à distinguer désir d’objet (rappelons le, bien plus large et bien plus impliquant qu’une simple aspiration à la possession) et désir d’être, ou plus précisément désir de persévérer dans son être, afin de différencier celui-ci du volet narcissique du désir de l’objet. Nous avons observé l’articulation de ces deux concepts.

Après une approche plutôt statique du désir, au moyen d’une analyse de type sémantique pourrions nous dire, plus structuraliste et même métaphysique ensuite, il pourrait se révéler profitable de tenter une démarche plus dynamique de celui-ci, ses mouvements, ses transformations. A quoi pourrait ressembler une ‘économie’, un ‘ordonnancement’ du désir ? Penchons-nous sur la trace de celles et ceux qui nous ont précédés dans cette voie.

Ordonnancements du désir, un équilibre instable entre manque et puissance

La plupart de nos désirs sont à réinventer. Tout l’art consiste à les rapporter à la vie, en sorte qu’ils reprennent leur cours sans que les barrages ordinaires les fassent refluer sous le signe de la mort.

Raoul VANEIGEM (ibidem)

Réinventer nos désirs ? Le militant situationniste a bien connu mai 68, lorsque les murs invitaient à jouir sans entraves. Jouir sans entraves, assouvir nos désirs sans entraves. La rigidité du carcan social et moral de l’époque pourrait expliquer la radicalité du slogan mais il n’est pas inintéressant d’en saisir la (petite) histoire. En 1966 paraît le fascicule ‘De la misère en milieu étudiant’ publié par l’internationale situationniste, à laquelle participait déjà le philosophe belge. L’opuscule s’étale sans complaisance sur la situation misérable des étudiants et leurs avenirs touts tracés de ‘petits chefs’ au service du capitalisme. Et de conclure en appelant à une révolution prolétarienne festive. « Le jeu est la rationalité ultime de cette fête, vivre sans temps mort et jouir sans entraves sont les seules règles qu’il peut connaître ». Même si ce n’était nullement le propos des situationnistes, il semblerait que cet appel ait surtout été compris sur le plan sexuel par des étudiants issus pour la plupart (c’était la règle à l’époque) d’une moyenne et petite bourgeoisie aux mœurs étriquées et à la morale austère. Après s’être épuisés au lit (ou ailleurs) ou lors d’assemblées générales foutraques et interminables, lancé quelques pavés vers des CRS qui feraient bien rigoler les ‘robocops’ que nous connaissons aujourd’hui, s’apercevant finalement qu’ils remettaient en question des privilèges sommes toutes bien appréciables, un avenir finalement plutôt confortable, une fois le printemps passé, se trouvant fort dépourvus lorsque la bise fut venue, la plupart d’entre eux enquilla bien sagement l’ornière de papa et maman et s’en alla bosser pour le patron, à moins que, veste retournée, toute honte bue, ils ne se reconvertissent, tel Dany-le-rouge, en chantres du libéralisme. Ainsi que l’écrit Serge LATOUCHE « Il est apparu par la suite que la liquidation des racines, des identités et des interdits (…) à la suite de Mai-68 était , pour une large part, conforme au programme ultra-libéral de destruction des liens sociaux et des collectifs , qui a triomphé avec l’accession au pouvoir de Margaret TATCHER, en 1979, ce qui explique que certains ex-soixante-huitards se soient parfaitement reconvertis dans le business »(Remember Baudrillard, Fayard, 2019). Margaret TATCHER, rappelons le, c’est « There’s no such thing as society. There are individual men and women and there are families ».

Réinventer nos désirs n’est donc pas une mince affaire et dépasse largement le niveau des coucheries. Libérer le refoulé n’est pas réinventer nos moteurs. Nous percevons à quel point la colonisation de nos imaginaires nous maintient au sein d’une boucle dans laquelle le désir joue le rôle de la locomotive lancée à toute bringue sur le circuit miniature circulaire de notre existence. Quelle(s) forme(s) pourrai(en)t prendre, non pas une soustraction à, mais peut-être une émancipation du désir ?

Le désir du Bouddha

« Les quatre nobles vérités à l’origine du bouddhisme sont : la vérité de la souffrance ou de l’insatisfaction inhérente, la vérité de l’origine de la souffrance engendrée par le désir et l’attachement, la vérité de la possibilité de la cessation de la souffrance par le détachement, entre autres, et finalement la vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance, qui est la voie médiane du noble sentier octuple« .(wikipedia). Siddhartha GAUTAMA, édictant ces quatre nobles vérités lors du premier sermon qui suivra son éveil, désigne bien le désir comme l’origine de la souffrance. S’affranchir du désir pour supprimer cette souffrance en s’efforçant de se détacher de celui-ci constitue une démarche qui entre en collision frontale avec ce que nous avons compris, avec l’aide de SPINOZA, du désir de déployer son existence, propre à tout être (conatus). Il nous faudrait suivre la voie médiane, dont la dénomination ne doit pas laisser à penser qu’il s’agirait de ce qu’un esprit occidental ‘mainstream’ considérerait comme un ‘juste milieu’. Il ne nous est évidemment pas possible de rendre justice ici à ces thèses par une présentation détaillée. A côté du détachement du désir, l’absence de soi et l’impermanence constitueraient les premiers pas dans le noble sentier.

Imaginons-nous interrogeant un quidam dans la file devant le camion du boucher sur le marché. Notre objectif consiste à évaluer autour de nous le degré de compréhension du message du Bouddha. Premier interlocuteur : « C’est zen le bouddhisme et c’est cool d’être cool (de plus la teinte safran de la robe du moine s’accorde vachement bien à la peau cuivrée de son crâne brillant). Degré zéro. Interlocuteur suivant: « J’ai compris que ma souffrance provient de mes désirs, il me faut éliminer le désir ». Degré un. Dernier interlocuteur : « Mon désir d’éliminer le désir étant lui-même un désir je suis pris dans un f*****g paradoxe ! ». Degré deux. A chacun d’entre nous maintenant de découvrir les troisième, quatrième … xème degrés. Le dense héritage que nous laisse GAUTAMA ne pourra jamais se réduire à un ‘howto’. Pas de didacticiel ici, mais une démarche personnelle nécessairement très impliquante. La pertinence de cette pensée pour le sujet qui est le nôtre aujourd’hui, au regard de nos visées à moyen ou long terme également, ne fait à mes yeux aucun doute. Nous y reviendrons donc certainement lors du traitement d’autres problématiques. Passons maintenant à une proposition d’économie du désir ressortant d’une toute autre inspiration, une approche rationnelle, tout en contrastes avec celle du Bouddha. Mais n’est-ce pas de la différence que naît la compréhension ?

Recouvrer et élargir notre puissance d’être

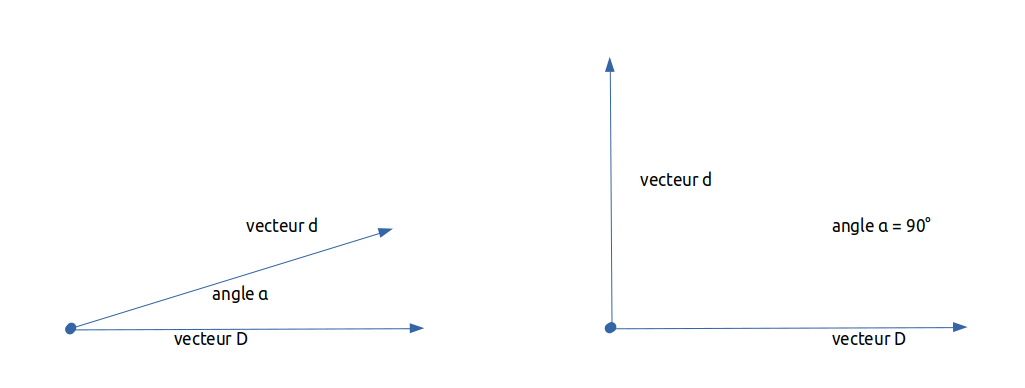

La relecture fouillée de Baruch SPINOZA et son œuvre d’un formalisme quasiment mathématique par un économiste contemporain brillant et philosophe pointilleux, Frédéric LORDON, nous assure une moisson de développement percutants. S’intéressant au contexte spécifique de la relation salariale (qui dépasse largement le seul salaire), LORDON nous explique (dans Capitalisme, désir et servitude, La Fabrique, 2010) comment celle-ci permet un enrôlement du conatus par le désir-maître patronal, selon une large palette de stratégies, celles-ci ayant évolué au cours de l’histoire du salariat pour en arriver à la situation que nous connaissons aujourd’hui de mobilisation totale de l’individu, y compris dans ses affects joyeux, l’alignement complet du conatus sur le désir-maître. L’exploitation des passions contenue dans la relation salariale procède par colinéarisation, l’objectif étant de forcer l’alignement du vecteur d, figurant le désir de l’individu, sur le vecteur D, le désir-maître, tel que fixé par l’entreprise / patron / actionnaires. Nous observons donc un détournement, géométriquement représentable, de notre puissance d’être. Mais LORDON de signaler que « Lorsque les deux efforts sont orthogonaux, l’angle que font d et D est droit, son cosinus est nul et la déperdition est totale: le conatus est maximalement rétif et ne laisse aucune possibilité de capture au désir-maître ».

Dévoyant quelque peu cette analyse, nous nous permettrons de la reformuler dans le contexte de notre relation au système des objets. Ce qui n’est pas sans rapport bien entendu, la relation salariale (formalisée par un contrat de travail ou en mode dégradé si vous bossez comme livreur chez Ubereat ou comme ouvrier du bâtiment au Quatar) étant, dans une société capitaliste, l’unique médiation possible entre désir et système des objets (le don, le troc, l’échange, le prêt, la jouissance partagée et autres infantilismes pouvant s’assimiler à des perversions résiduelles à réduire). L’exacerbation des passions, caractéristique, nous l’avons vu, du système des objets, consiste à forcer l’alignement du désir de l’individu sur le désir-maître, c’est-à-dire la perpétuation et le développement à l’infini du système des objets (assurant la rente du capital).

Comment sortir de cet alignement ?, c’est la question à se poser dans nos réflexions sur une économie du désir. LORDON nous propose des « devenirs perpendiculaires », par l’invention et l’affirmation de nouveaux objets de désir, que nous situerions en-dehors du système des objets, de nouvelles directions dans lesquelles s’efforcer, autres que celles indiquées par le vecteur D. Notre aliénation est celle d’un fixation étroite, rétrécie, nous aveuglant à tout ce qui serait situé au-delà de ce champ étroit. L’émancipation à laquelle nous invite LORDON est une défixation. Non pas moins de désirs, ou moins intenses, mais orientés différemment, hors du champs étroit convenu par le système des objets et son infrastructure.

Éloge de la sobriété

Nous nous sommes longuement étendus au cours des premiers chapitres sur la boucle désir / objet. Il nous est apparu que si le désir fait entrer la quête puis l’objet dans notre existence, l’objet ensuite appelle le désir (si rapidement renaissant après l’assouvissement), l’objet appelle l’objet (entretien), l’objet enfin et peut-être surtout s’insère dans un système fonctionnel, social et sémiotique dans lequel il nous entraîne, précipitant notre aliénation. Celle-ci opère souvent avec un effet de cliquet: chaque étape que nous franchissons dans l’asservissement aux objets constituera un obstacle à l’inversion du processus.

La désaccoutumance des objets, la désaccoutumance de la possession plus généralement, a un nom : la sobriété. Il ne nous sera pas possible aujourd’hui de nous étendre sur un concept qui, après la doctrine du Bouddha, mériterait lui aussi bien mieux que quelques lignes, d’autant qu’il y est souvent fait recours d’une manière superficielle et/ou peu conséquente. Le terme, on en conviendra, n’est guère sexy. Il ne fait pas rêver. Et c’est bien là qu’est l’os dans la mesure où il nous faudrait partir reconquérir/libérer les imaginaires. GAUTAMA, le Bouddha, nous propose de chercher dans le détachement la cessation de la souffrance et donc la joie. S’affranchir de l’emprise du système des objets, s’alléger dans la non possession, nous rend bien plus disponibles pour développer notre effort d’existence (pour reprendre une terminologie spinozienne). J’ai narré ailleurs comment nous ressentons un accroissement de liberté et de dynamisme lorsque nous arrivons à nous extraire pour un bref laps de temps du système des objets, comme dans une longue traversée en solitaire en haute montagne. Et j’ai dressé tout autant le constat de la rapidité avec laquelle nous redescendons (de notre trip d’émancipation) dès que nous redescendons (de la montagne). Celles et ceux qui ont depuis longtemps débarrassé leur existence de la prégnance de l’objet témoigneront d’une joie et d’une libération de puissance plutôt que d’un manque ou d’une désolation.

Une sobriété vécue telle une libération enthousiasmante plutôt que comme une perte, voilà l’un des pans de notre imaginaire en construction. En le branchant tout autant sur une vision spinoziste que sur le chemin proposé par le bouddha. D’autres voies encore, certainement, restent à découvrir.

Il y a donc du pain sur la planche. Les quelques pistes que nous venons d’explorer relativement à ce que je dénommais une économie du désir nous ouvrent tant de perspectives susceptibles de nous hisser hors de nos ornières, de faire tomber quelques une des œillères que nous portons avec nous. Nous mesurons tout autant la difficulté du chemin à parcourir. Laissons le soin de nous délivrer quelques encouragements à Raoul VANEIGEM dont le parler épicurien, radical, poétique et libertaire porte une énergie créative communicative.

Il s’agit non seulement de nous ressaisir mais de nous reconstruire à chaque instant d’une existence qui nous condamne comme êtres de désirs et prétend nous sauver comme produits de l’économie.

Nous qui désirons sans fin.

Tout désir de vie est un désir sans limite.

Idem.

L’émancipation et l’affinement des désirs disposent par leur gratuité d’une arme absolue contre l’économie. Ce que je veux vivre n’a pas de prix.

Idem.

Il est évident qu’aucune conclusion ne trouverait place ici tant le sujet est vaste et complexe bien entendu mais également au regard des nombreuses ouvertures suscitées par nos réflexions, vers de futurs développements. Il y a donc en vue plus de perspectives que de conclusions, et c’est sans nul doute très bien ainsi.