Sommes-nous assez ‘bêtes’ ?

L’étude de l’évolution des espèces nous apprend que nous, humains, avons la même origine que la totalité des êtres vivants … il y a de cela un peu plus d’un milliard d’années. De son côté, la génétique observe que nous partageons 98 % de notre ADN avec le chimpanzé (de la lignée duquel le genre Homo s’est séparé il y a un peu plus de deux millions d’années).

Spécisme et anti

Au vu de ces données, sélectionnées au hasard parmi bien d’autres, nous sommes déjà pas mal ‘bêtes’. Et pourtant nous sommes spécistes. L’être humain se vit comme séparé du reste du vivant, jouissant d’un statut particulier, assorti éventuellement de divers droits à l’encontre de celui-ci, parmi lesquels celui d’exploiter ou de manger des micro-organismes (sélectionnés et cultivés pour la fermentation de denrées alimentaires par exemple), des végétaux (sélectionnés, croisés, génétiquement modifiés) tel le navet que je viens de ramener du potager, ou des animaux (traction, sacrifices, expérimentation scientifique, consommation de secrétions telles le lait ou le miel, consommation de la chair, usages multiples de la peau, des os ou des viscères). L’humain, lui, semble définitivement auto-référencé comme le ‘mangeur non mangeable’ de Baptiste MORIZOT (jusqu’à ce que -horrifié-il se voie tel un repas dans l’œil du crocodile, comme nous l’a narré Val PLUMWOOD dans un article précédant). Notons néanmoins que, à défaut de consommer la chair de ses congénères, l’exploitation économique de ses semblables ne semble pas poser de problème particulier à l’être humain.

Mais revenons à nos moutons, si j’ose dire. D’Aristote à nos jours, en passant par la révolution française, l’histoire du spécisme est longue. Aujourd’hui ces questions resurgissent comme si elles étaient nées avec le siècle et généralement sous un angle d’approche assez obtus (pas vraiment au sens géométrique du terme), mélangeant allègrement confusions épistémologiques, sensibilités schizoïdes d’humains déconnectés de tout ce qui ne serait pas numérique ou virtuel, simplisme (j’aurais aussi bien pu écrire ‘gâtisme’) éthique, crise de l’identité existentielle et angoisses écologiques. Ainsi, ces dernières années, le spécisme a fait l’objet d’une (re-)découverte par le biais de l’antispécisme. Une telle circonstance ne me paraît guère propice à une recherche sérieuse à propos d’un questionnement pourtant hautement pertinent. Car notre relation aux animaux, au vivant en général ou au monde dans sa globalité, constitue une belle porte d’entrée alors que, après avoir passablement cerné les limites de l’ontologie désastreuse du monde qui s’achève (la série de quatre articles ayant débuté avec ‘Haut les cœurs’), nous nous interrogeons avidement: que mettre à la place ? Les questionnements actuels relativement à ce qui est dénommé Intelligence Artificielle , souvent abordés avec les mêmes biais d’ailleurs que la question animale, nous interpellent tout pareillement relativement à ce qui nous constitue en tant qu’être humain.

Dans mon dernier article, je défendais l’intérêt d’une démarche les deux pieds (et la tête) dans le monde en crise, aux antipodes d’un académisme éthéré. Nous creuserons donc ici la première de ces questions bien actuelles. Nous tenterons dans le billet du jour une approche plus heuristique de la question de nos rapports aux animaux (avec un petit détour par le vivant non humain), plus globale peut-être également (avant d’aborder – dans un post à venir – les interpellations de l’Intelligence Artificielle comme ‘individu technologique’).

(…) C’est la représentation que l’on a de soi-même, de la manière dont il convient de se comporter avec les autres et de ce qu’on peut attendre d’eux, des valeurs les plus fondamentales (« l’humanité») et même, parfois, de ce que l’on peut espérer de la vie voire de l’au-delà, qui se trouve être en jeu dans toute conception des relations entre l’homme et l’animal.

Jean-Yves CHATEAU dans l’introduction à ‘Deux leçons sur l’animal et l’homme’ de Gilbert SIMONDON

Toujours dans le même article, nous avons approché cette question de la position de l’humain par rapport au reste du vivant (sans l’épuiser, loin s’en faut), en y recherchant l’empreinte du mythe ou, apport plus récent, de l’humanisme. Aujourd’hui nous constatons que « l’anti-spécisme, dans ce qu’il nous donne à voir ou à lire en tout cas, échoue fondamentalement à ramener l’homme dans la nature » (Étienne BIMBENET, Le complexe des trois singes, 2017). L’analyse de ces fourvoiements, dans les paragraphes qui suivent, devrait nous permettre d’avancer plus loin dans notre propos.

‘Je suis un animal mais qui suis-je ?’, une question politique

Savoir s’il faut distinguer ou non vie humaine et vie animale, jusqu’à quel point et comment, n’est,semble-t-il, pas une question à laquelle réponde directement aucune science.

Jean-Yves CHATEAU, idem.

L’antispécisme n’est évidemment pas une science mais, au départ, une militance qui, non seulement a attiré l’attention sur la question de la maltraitance animale, en particulier dans les pratiques industrielles d’élevage et d’abattage (L214), mais a eu le mérite insigne de relancer le débat sur notre relation à l’animal. Rappelons-nous tout d’abord, il est des évidences que nous finissons par oublier, que les temps ne sont pas si lointains (le milieu du XVIIIème siècle) où il était tout à fait convenable de s’interroger sur l’existence d’une âme chez le nègre (Montesquieu, dans ’De l’esprit des lois’, en fit un usage ironique). La pensée nazie niait l’appartenance de la ‘race juive’ à la communauté humaine. Une remise en cause de nos certitudes relativement à ce qui fait ou non notre humanité semble donc toujours bonne à prendre. L’approche antispéciste cependant a largement tendance à effacer toute distance entre animaux et espèce humaine. Constituons nous avec les animaux, au-delà de toute considération phylogénétique (voir plus haut), une seule et même classe ?

Effacer toute différence, autre que quantitative, entre l’homme et l’animal, représente une démarche lourde de conséquences, sur un plan conceptuel bien sûr mais tout autant social et politique, une attitude bien représentative de nos égarements actuels. Étienne BIMBENET, dans l’ouvrage déjà cité plus haut, identifie trois mécanismes à l’œuvre dans la réflexion antispéciste, mécanismes que nous allons examiner ci-après.

L’auteur interroge d’abord la prédominance dans notre société, dans notre vie quotidienne ou nos imaginaires, des savoirs, et donc des schémas explicatifs, naturels (biologie, génie génétique, neurosciences, …) sur les sciences de l’homme comme l’anthropologie, la sociologie ou la science politique. A ce prisme l’être humain peut être considéré essentiellement comme un animal, ou une mécanique dans le cas des neurosciences. Il s’agit donc d’une certaine forme de réductionnisme.

Le jugement moral antispéciste, ensuite, apparaît comme un sophisme qui voudrait que, puisque notre spécisme nous a conduit à la maltraitance ou à l’exploitation animale, alors le spécisme serait à rejeter. Au travers de ce travers de raisonnement, on perçoit l’incapacité à accepter la différence : nous ne pourrions accepter que l’animal soit différent de nous et en même temps le respecter. Ce rejet de la différence, nous le percevons dans bien d’autres aspects de notre vivre ensemble (nous y reviendrons sans doute dans un prochain article).

Sur un plan philosophique enfin, le retournement radical de la perspective métaphysique ou religieuse, de notre croyance en l’exception humaine nous laisse sans alternative. L’homme, depuis des siècles, se voyait assis sur le trône de la création, ou de la nature. Déchu, il semble incapable de se situer autrement que dans l’absence de spécificité. Une réelle perte d’identité qui semble-t-il nuit à notre clairvoyance (voir l’article ‘Pilule bleue ou pilule rouge ?‘).

Droits humains et non humains

La négation de ce qui différencierait l’humain de l’animal est à la source de thèses considérant les animaux (mais pas que) comme des sujets de droit. De droit humain bien entendu, puisqu’il ne peut exister de construction juridique que élaborée à l’aide du langage et sans un minimum d’institutions sociales, c’est-à-dire dans le monde des humains . Aucun droit ne nous appartient par nature ou plutôt par essence. Ce que nous appelons ‘droits’, c’est l’institutionnalisation de rapports de force et, comme tous rapports de force, ils sont changeants, relatifs, temporaires. Et si l’animal est complètement étranger à la notion de morale, donc de valeurs, ce sont bien des valeurs humaines, hautement contingentes qui plus est, qui devraient s’appliquer à l’animal. Et c’est là que l’aporie se boucle, nous allons en discuter tout bientôt.

Il existe pourtant de multiples situations ou un être vivant en utilise un autre pour se nourrir de sa chair (proie/carnassier), ou de ses exsudats (puceron/fourmi par exemple) quand il n’y a pas tout simplement parasitisme. Notre organisme lui-même héberge une quantité impressionnante d’hôtes désirés ou non (ainsi on compterait 3,9 exposant 10 bactéries dans le microbiote d’un adulte humain moyen) , dont certains vivent complètement à nos dépends voire sont potentiellement nuisibles à notre santé. Allons-nous négocier quelques droits avec eux ?

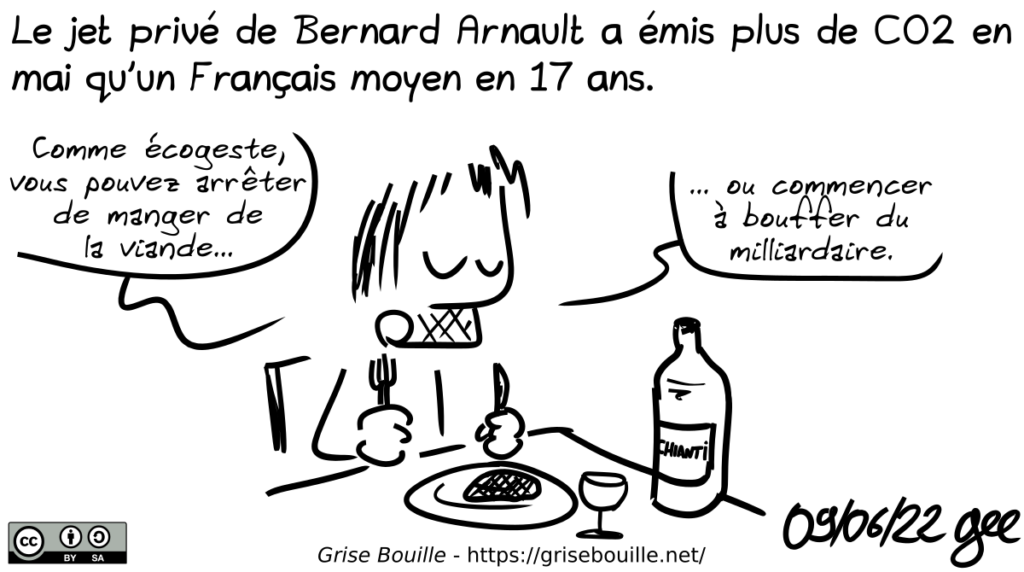

Sans oublier ce que les humains font à d’autres humains. Non seulement les guerres ou les situations d’oppression évidente. Mais il y a maintes formes d’utilisation de l’autre, présent ou à venir, en particulier économiques, desquelles d’ailleurs bien souvent nous nous accommodons plutôt aisément – au moins lorsque nous nous situons du bon côté du portefeuille – à moins que nous n’ayons pris la précaution de pratiquer cette gentille naïveté qui nous permet d’ignorer ce que nous préférons ne pas voir. Nous y reviendrons, c’est certain, nous ne sommes pas en capacité de développer aujourd’hui.

Vision systémique

Nous pouvons néanmoins déjà poser à ce stade qu’il nous est impossible d’exister en tant qu’humains sans nuire à d’autres humains. Nous pouvons par contre œuvrer à réduire cette empreinte. Pareillement, notre existence (la reproduction des conditions matérielles de notre existence, pour reprendre un concept classique de Karl MARX) pèse sur l’ensemble des vivants, humains donc mais non-humains également. Elle en nourrit d’autres également (organismes s’alimentant de nos déchets par exemple). Toute existence, le simple fait d’être présent à la vie, vu le système complexe dans lequel prennent place les relations entre vivants, que ce soit ici et maintenant ou ailleurs et/ou dans l’avenir, pèse sur d’autres existences, humaines ou non (à la limite : toutes les autres existences). Tout comme (toutes) les autres existences (humaines ou non) pèsent sur la mienne. Il nous faut donc voir un réseau de responsabilité dans lequel l’être conscient et empathique veillera à réduire autant que possible la souffrance de l’autre (pris au sens large). Une vision systémique, on le voit, s’impose, plutôt que de considérer isolément et arbitrairement la séquence ‘homme’ + ‘exploiter’ + ‘animal’.

Donner des droits à des vivants non humains ou à des dispositifs naturels (ainsi, la rivière Magpie, au Canada, a obtenu en 2021 le statut de « personnalité juridique » en vue de sa protection), n’est-ce pas également – sur un plan ontologique – atteindre à l’arrogance (et du même coup à l’aveuglement) suprême ? Le message en arrière-plan n’est-il pas « nous sommes d’un ordre logique supérieur à eux, nous savons ce qui est bon pour eux » ? Nouvel anthropomorphisme ou d’ailleurs l’anthropos se trompe sur lui-même. La posture morale est viciée de la base puisque c’est l’homme qui, unilatéralement, depuis une position rationnelle, installe une éthique. L’animal n’est demandeur de rien, il n’entre pas en considération dans cette démarche humaine qui s’attribue une telle ambition sur l’animal, le vivant. Comment mieux exprimer que l’on prétend parler depuis le dehors du reste du vivant ?

L’attitude qui entend dénoncer radicalement l’anthropocentrisme est radicalement anthropocentriste. Car aucune espèce naturelle ne respecte naturellement les autres espèces naturelles

Francis WOLFF, Notre Humanité. D’Aristote aux neurosciences, 2010

Histoire accélérée

Enjambons sans honte deux siècles d’histoire du droit des animaux. Prenant le contre-pied de René DESCARTES et son concept de l’animal-machine (dépourvu de conscience et de pensée), la loi Martin’s Act, dès 1822, interdit les actes de cruauté à l’encontre des animaux d’élevage. A l’aube de ce siècle, les initiatives législatives et juridiques se multiplient, avec l’attribution de droits aux animaux domestiques ou sauvages ou encore a des dispositifs naturels non vivants, tel un fleuve. Aujourd’hui, le droit animal est devenu une branche juridique à part entière (à différencier d’ailleurs du ‘droit des animaux’).

La problématique des droits, humains ou non, naturels ou non, est ardue, bien touffue, mais elle représente également une belle piste à explorer. Nous tâcherons d’y travailler dans un prochain article, plus particulièrement la manière dont le traitement aujourd’hui réservé à ces questions serait susceptible de nous renseigner sur la trajectoire humaine de notre époque. Nous sommes moins intéressés par les droits formels que par ce que l’on dénomme le ‘droit animal’, en particulier ses évolutions récentes. Pour revenir sur notre propos, il me paraît que ces développements juridiques sont directement liés à l’apparition puis à la diffusion de plus en plus large de la notion de ‘sentience’, terme qui désigne la capacité de vivre des expériences subjectives conscientes, douleur incluse.

Francis WOLFF écrivait en 2009 (on mesurera la vitesse à laquelle évolue ce domaine du droit) « La définition de l’Animal en général comme « être sensible », qui commence à s’imposer dans certains codes des pays européens et tente de forcer l’entrée de notre code civil est en fait l’idée, remontant à Peter Singer, selon laquelle tous les êtres capables de souffrir ou d’éprouver du plaisir (« êtres sensibles » : sentience) doivent être considérés comme moralement égaux parce qu’ils ont un « intérêt égal » à ne pas souffrir : le malade cancéreux comme le poisson pris à l’hameçon du pêcheur à la ligne. Distinguer entre leurs souffrances serait faire de la discrimination injustifiée en faveur de notre espèce au détriment des autres, autrement dit faire preuve de « spécisme » (comme on parle de racisme, de sexisme, etc.). Ainsi, non seulement il ne faut pas faire de différence morale entre les animaux (dès lors qu’ils sont « sensibles ») mais, pour la même raison, il ne faudrait pas en faire entre les animaux et les hommes, puisque, au fond, l’Homme est un Animal comme les autres : n’est-il pas « sensible », lui aussi, et n’est-ce pas en tant qu’être sensible qu’on ne doit pas le faire souffrir ? ».

Sentience, empathie et compassion

La conscience animale, la conscience qu’a l’animal de son existence et de sa souffrance, même si des nuances importantes font l’objet de discussions, ne fait plus aucun doute aujourd’hui sur un plan scientifique, au moins chez certaines espèces et sous certaines formes. Une telle reconnaissance est essentielle dans l’épreuve de l’empathie et de la compassion, qui nous permettent de passer outre l’altérité, la différence. Mais ce n’est pas à l’empathie ou à la compassion que nous invite l’auteur coqueluche du moment sur cette thématique, Martin GIBERT. « Voir son steak comme un animal mort », c’est à dire un bout de chair arraché à un cadavre, à le considérer comme un truc dégueu. Un argument qui ne fonctionne pas sur le respect mais sur le dégoût !

Au-delà de cette observation quelque peu anecdotique, il nous faut à nouveau relever une contradiction dans le discours antispéciste. Car si l’empathie appliquée aux animaux (au moins ceux reconnus comme pouvant faire preuve de sentience, cette question divisant d’ailleurs les antispécistes) nous amène à reconnaître et à prévenir activement la souffrance que nous occasionnons à l’autre non-humain, on peine à trouver dans le discours de ce courant de pensée une attitude comparable une fois qu’il s’agit de considérer les relations entre humains et humains. Il n’y est pas préconisé de prendre pleinement en compte la souffrance que, délibérément ou non, nous causons à autrui, ni de remédier à celle-ci. Nous l’avons évoqué plus haut (sous le titre ‘droits humains et non humains’), notre existence pèse sur celle d’autrui, humain ou non. Ce que semble peiner à reconnaître le courant antispéciste.

On pourrait m’expliquer que le droit constituerait précisément le dispositif destiné à prévenir ou à tout le moins tempérer les torts que l’on pourrait causer à autrui. Et que justement le droit appliqué aux êtres humains, puis étendu aux animaux, permettrait de circonscrire autant que possible le tort que nous pourrions faire à autrui, humain ou non. Ce serait omettre, hélas, de considérer le domaine de la violence économique, quasiment sans freins, ou celui de la violence de classe, de la violence culturelle ou de la violence symbolique, que nous peinons toujours à considérer. Le droit n’est pas un super-héro, sauveur de l’humanité, pas plus que de l’animalité. Quoi qu’il en soit, deux poids, deux mesures, une différence de traitement qui ne passe pas. Un tel angle mort, particulièrement pour une éthique qui se voudrait universaliste, me paraît mettre en péril l’édifice.

Prenons acte de cette différence de traitement et permettons-nous une interprétation. L’animal, dans la conception de la nature partagée par le courant antispéciste, une chose belle et pure, est à protéger de la cruauté humaine. A ma gauche, la bonne nature, à ma droite, la civilisation mauvaise, version début du XXIème siècle du fameux fantasme rousseauiste, un ring de boxe qui convient sans doute aux esprits perdus d’un monde de plus en plus virtualisé. Un dualisme affligeant.

Nous tâcherons de garder en mémoire ces considérations une fois que nous nous intéresserons (dans un autre texte) à l’intelligence artificielle, domaine où le concept de sentience a également pointé le bout du nez.

L’animal que donc je suis (*) … entre autres

Le rire n’est plus le propre de l’homme, contrairement à ce qu’a écrit François RABELAIS. Sans aucun doute l’apologiste de la paillardise ignorait-il les travaux de Davila-Ross et al., qui, parmi d’autres, témoignent de l’existence du rire chez le chimpanzé. Pas sûr néanmoins que les jeux de mots, calembours et ironies savantes du père de Gargantua auraient excité les zygomatiques des chimpanzés étudiés par les scientifiques. Examinons de plus près cette question.

En effet, tout au long des développements qui précédent, dans cet article, nous avons supposé l’irréductibilité de l’homme à l’animal. L’existence d’une singularité, de ce qui constituerait le propre de l’homme. Nous ne pouvons conclure l’étude du jour sans vérifier cette prémisse. Qu’est-ce qui différencie l’humain de l’animal ? Nous l’avons vu, l’homme est un animal autant que les autres formes de vie ressortant du règne animal. L’homme est un être vivant issu de la même logique ‘organique’ (le CHON) que le reste du vivant. Et ensuite ? Qu’est-ce qui fait des humains des humains, quelle est la différence ultime, la distinction décisive ?

Ces questions, nous l’avons vu, ne sont pas arrivées avec l’antispécisme que nous connaissons aujourd’hui. Et elles continueront longtemps à interpeller nos congénères. Néanmoins, sans faire abstraction du passé, il devrait être intéressant d’observer sous quelles formes ces questionnements ‘éternels’, ‘universels’, nous interpellent aujourd’hui, dans le contexte du ‘zeitgeist’ de notre époque. En avant pour un tour, sans aucun doute incomplet mais déjà bien dense nous verrons, des pionniers débroussaillant la problématique à la machette …

Un rhizome de l’évolution de l’humanité, qui fait modèle

C’est de la paléoanthropologie que je vois venir un premier éclairage sur le sujet. Établissant d’abord un constat proche de celui que nous avons développé dans le première article du présent post, Mathilde LEQUIN, philosophe, spécialiste d’épistémologie de la paléoanthropologie, écrit. « Au lieu de concevoir l’humain comme un être extra-naturel ou métaphysique, séparé des autres vivants, le tournant naturaliste qui marque la philosophie contemporaine s’est employé à naturaliser l’humain, c’est-à-dire à le réinscrire dans la nature, en s’appuyant sur les connaissances issues des sciences de la nature. La philosophie serait ainsi sommée de ne plus voir en l’humain qu’un animal comme les autres, en se pliant au « zoocentrisme » ambiant qui place l’animalité au centre de notre humanité » Elle poursuit « La paléoanthropologie apporte cependant des ressources qui permettent de contourner cette alternative, en abordant différemment la question de la démarcation entre humain et non-humain ».

La philosophe, ensuite, élargit son champs d’intérêt. Plutôt que de se centrer exclusivement sur la différence entre humain et non humain, pourquoi ne pas également étudier les différentes souches qui ont fait l’humanité (homininés) et leurs interactions ? Cet élargissement crée une toute autre vision de la ‘différence’ (et donc nuance fortement le concept de la singularité humaine!). « À travers la confrontation à l’altérité d’autres humanités, une nouvelle voie s’ouvre à nous pour définir l’humain en contournant les difficultés relatives à la recherche de « propres de l’homme ». Il s’agit de se demander comment l’humain se définit non pas en soi, par des propriétés uniques, mais en tant que variation dans une famille de formes apparentées et cependant différenciées. »

Au-delà du sujet du jour, Mathilde LEQUIN revient sur le type de modèle évolutionniste qui façonne notre imaginaire. « Ce changement de paradigme passe également par un changement de modèle, c’est-à-dire de la manière dont la paléoanthropologie représente son objet. L’histoire de cette science est marquée par le passage d’un modèle linéaire et graduel, lointain héritier de la scala naturae et de la chaîne des êtres, à un modèle buissonnant pour penser la parenté et l’évolution. Or cette substitution du buisson à l’échelle ne peut sans naïveté être conçue comme l’horizon indépassable du progrès scientifique. L’échelle et le buisson ne sont-ils pas en définitive tous deux issus du même modèle arborescent, enraciné dans la théorie aristotélicienne de la différence que formalise l’arbre de Porphyre, et encore prédominant pour penser la différence anthropologique ? Quel modèle imaginer alors pour appréhender la diversité des hominines ? Le concept de rhizome proposé par DELEUZE et GUATTARI peut ici fournir une piste. « Les schémas d’évolution ne se feraient plus seulement d’après des modèles de descendance arborescente, allant du moins différencié au plus différencié, mais suivant un rhizome opérant immédiatement dans l’hétérogène et sautant d’une ligne déjà différenciée à une autre ».

Un tel modèle défige la définition de l’homo sapiens. « Il se découvre et se représente lui-même comme variante dans un ensemble de formes variantes d’humanité. De manière inattendue au regard des frontières disciplinaires, la paléoanthropologie entre alors en résonance avec un certain courant de l’anthropologie culturelle contemporaine, qui aborde d’une manière nouvelle les variations de schèmes conceptuels entre les peuples. Ainsi, écrit Patrice MANIGLIER à propos de l’anthropologie d’Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, la méthode comparative qui la caractérise consiste-t-elle à « faire apparaître le sujet de la comparaison comme une variante de ce qu’il croyait être son objet » et « à découvrir que le type lui-même est une variante, ce qui veut dire qu’il est défini par sa position dans un ensemble de transformations tout à fait précises ». De la paléo nous sommes donc passés à la néo-anthropologie, mais la richesse du sujet ne sera pas épuisée aujourd’hui.

Là où nous en sommes, retenons que la diversité de l’humanité, tant aujourd’hui que dans la ligne du temps (très) lointain (sept millions d’années quand même!) nous amènerait à nous définir dans la variation des formes et dans les relations entre ces variantes tout autant, ou plus, que dans des standards homogènes. « Deux possibilités semblent ici s’offrir à nous » écrit ailleurs Mathilde LEQUIN. « La première consiste à définir l’humain en soi, en s’efforçant de repérer des « propres de l’homme » (comme la bipédie, la fabrication d’outils). Or la diversité non seulement morphologique, mais aussi potentiellement fonctionnelle et comportementale chez les homininés, conduit à considérer que ces caractéristiques uniques ont pu apparaître plusieurs fois, dans plusieurs lignées, et sous différentes formes. Mais il y a une autre possibilité, qui consiste à se demander comment l’humain se définit non pas en soi, par des propriétés uniques, mais en tant que variation dans une famille de formes apparentées et cependant différenciées. Dans cette perspective, l’humain se définit à travers la confrontation à l’altérité d’autres humanités, à un double niveau. Comment les diverses formes humaines du passé, dont certaines ont coexisté, ont-elles pu s’appréhender ? Et comment nous définissons-nous en tant qu’humains par rapport à ces lointaines humanités dont la paléoanthropologie nous donne connaissance ? ». Au point que des scientifiques peuvent s’interroger ‘combien y a-t-il d’espèce humaines’ ?

Un anthropocentrisme de plus en plus élargi

Pour BIMBENET, nous l’avons vu, il est vain d’attendre de l’approche étroite des sciences de la nature une définition de la singularité humaine. « On attend d’une humanité pétrifiée, projetée sur un plan d’extériorité où rien ne se vit ni ne se passe, qu’elle nous renseigne sur la socialité vécue. On escompte que le face-à-face abstrait de deux individus intéressés chacun à soi, et qui n’ira jamais plus loin qu’une réciprocité calculée, produira à la fin l’ultrasocialité humaine. On espère que le gène, le cerveau et le singe nous donneront magiquement l’humain, eux qui ne sont jamais que l’humain délesté de tout ce que fait et vit l’humain. » (Le complexe des trois singes). Et le philosophe de recommander de laisser entrer le fait culturel dans notre champ d’intérêt. « Une investigation à deux entrées, recueillant ce que la biologie évolutionniste, la primatologie et la psychologie cognitive ont à nous dire sur la socialité des homininés, mais par ailleurs accueillante à l’égard de ce que l’anthropologie sociale, la psychologie du développement ou la psycholinguistique peuvent nous apprendre sur un univers de culture, une telle investigation (en zigzag) dresse finalement le portrait d’un être double » (source).

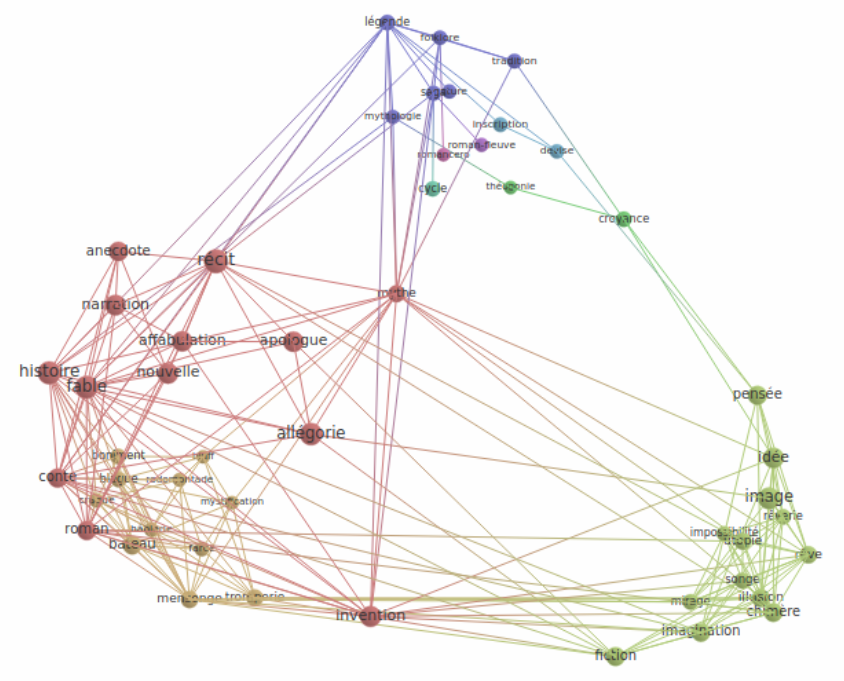

Nous comprenons qu’il nous faut (c’est d’ailleurs une inspiration présente du début dans ce blog me semble-t-il), tant dans nos réflexions rationnelles qu’au niveau de l’imaginaire, combiner sciences humaines et sciences de la nature. « On peut d’une part concevoir la société comme « un fait de nature qui a exercé, à l’échelle de la phylogenèse comme de l’ontogenèse, des pressions adaptatives sur le développement du cerveau humain » D’autre part, en privilégiant cette fois l’entrée humaine, se fait jour une vie de représentations partagées, qu’on appellera non plus la société mais la culture (…). Ici la psychogenèse de l’attention conjointe et de l’apprentissage verbal, la sociologie des institutions, l’analyse ethnologique des mythes et des rituels se rejoignent pour donner à voir une vie détachée « de la situation hic et nunc », comme « des saillances perceptuelles et des impératifs pratiques immédiats ».

Si BIMBENET explore les limites de l’animalité, l’anthropologue Nastassja MARTIN quant à elle teste les frontières du vivant en explorant les rapports des humains avec les éléments (l’orage, la montagne). Les deux extrémités du spectre ontologique.

Nous en resterons là dans ce rapide panorama des tentatives d’ouverture, d’extension, de l’anthropos, telles que pratiquées aujourd’hui par diverses disciplines appartenant aux sciences humaines comme l’éthologie ou l’anthropologie, éventuellement appliquée aux périodes préhistoriques. Il me paraît judicieux de compléter celui-ci par quelques observations relatives au langage et aux capacités instrumentales des humains en tant que capacités singulières.

Imbrication de capacités

L’humain ne pouvait éviter de se comparer au singe avec lequel il partage de nombreux traits morphologiques et comportementaux (sans parler de l’équipement génétique, nous l’avons rappelé du début). Des dizaines d’années de recherches scientifiques tous azimuts, que nous ne sommes bien évidemment pas en capacité de reprendre ici. Empruntons au psychologue ayant longuement étudié le comportement des primates, David PREMACK, le constat que les capacités animales sont des adaptations limitées restreintes à un seul objectif. Ainsi, le caractère unique de la compétence humaine générale serait à comprendre en termes d’imbrication de capacités indépendantes sur un plan évolutif, une imbrication que l’on ne trouve que chez les humains. « (…) whereas animal abilities are limited adaptations restricted to a single goal, human abilities are domain general and serve indeterminately many goals » (source).

La main et le langage

Poursuivant son exploration de la singularité humaine, BIMBENET se tourne cette fois vers le langage, qu’il identifie comme un signe identifiant sans équivoque l’être humain. « Le langage est une propriété certes empirique des vivants humains mais qui, étrangement, donne lieu à une reconnaissance immédiate de l’autre homme, une reconnaissance qui court-circuite la voie longue de l’enquête empirique. C’est un fait (évolutivement et empiriquement apparu) ; mais c’est un fait qui fait droit, un fait qui force les faits : quelle que soit la figure ou l’aspect extérieur de celui que j’ai en face de moi, dès lors qu’il parle comme on parle (expliquant, commentant, posant des questions, etc.), il est humain comme moi, il appartient ipso facto à l’« horizon ouvert » d’une humanité définie, dit HUSSERL, comme « communauté du pouvoir-s’exprimer dans la réciprocité, la normalité et la pleine intelligibilité » ».

Et le philosophe de poursuivre. « Le langage idéalise ainsi l’expérience, allant tout droit à une humanité de droit, définie indépendamment de sa forme empirique donnée. L’estropié méconnaissable ou le bourreau sanguinaire, dès lors qu’ils parlent, ont droit au titre d’homme : le langage suspend tous les faits, même les plus manifestes ou les plus choquants. Il va même jusqu’à les forcer. Un aphasique ne parle pas, un enfant ne parle pas encore, un vieillard ne parle plus, et pourtant ils sont tous enrôlés de force dans la communauté des parlants, on s’adresse à eux, on fait les questions et les réponses, on invente toutes sortes de langages de substitution ». Le langage nous fait, en tant qu’humains, et tout autant comme communauté humaine.

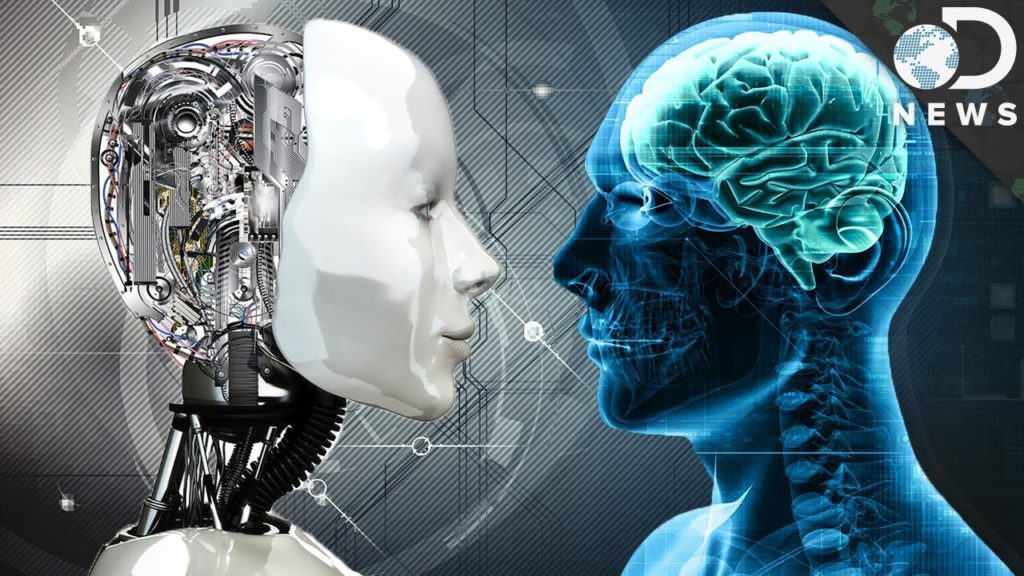

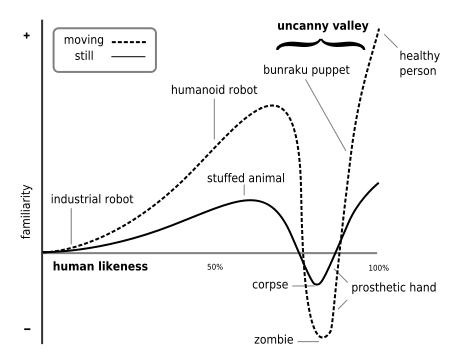

Nous noterons ici rapidement, cela me paraît crucial en effet, même si nous ne pourrons en poursuivre l’analyse aujourd’hui, que cette identification automatique du langage et de l’humain est bien ce qui crée un tel malaise lorsque l’être humain se trouve confronté à un robot doté de capacités langagières perfectionnées. Le dispositif est clairement identifié comme ‘non-humain’ (j’ai affaire à un robot, une intelligence artificielle, un dispositif numérique sophistiqué) mais en même temps ce dispositif artificiel dispose d’un langage à priori comparable à celui d’un humain et donc le désigne à mes yeux comme humain. Un trouble profond identifié dès 1970 par Masahiro MORI.

Nous pourrions poursuivre en cherchant à préciser comment chez l’humain la main fait le cerveau tandis que le cerveau fait la main, mais il me paraît préférable de clore ici une pérégrination déjà bien longue. Nous y reviendrons peut-être dans un article qui pourrait traiter du geste et de la conscience.

Boucle(s)

Nous en revenons finalement à transformer le vieux couple antagoniste nature vs culture en boucle récursive, à la manière d’Edgar MORIN:

Les quelques pionniers dont nous venons de parcourir les recherches nous auront sérieusement secoué les neurones. Il nous faudra du temps pour digérer tout cela. Nous percevons néanmoins de plus en plus clairement comment se nouent les liens subtils qui nous attachent.

Conclusions et perspectives

A la question posée dans le titre de l’article, la réponse est clairement négative. Non, nous ne sommes pas suffisamment ‘bêtes’. Nous l’avons vu, il reste bien du chemin à parcourir encore avant de nous considérer comme un animal tel les autres, même si nous ne nous réduisons pas à cette proximité. Un paquet de bornes à faire avant d’être capables de penser comme un arbre, ou comme une montagne, de nous ressentir profondément vivant au sein du vivant. Et au moins autant de distance à franchir pour porter sur nos semblables le même regard d’empathie, adopter la même attitude de respect, considérer tout autant son individualité et sa liberté, même s’il est différent de nous, même s’il n’est pas encore né. Une démarche nécessairement emplie d’humilité.

Dans son ‘Introduction à la psychanalyse‘, Sigmund FREUD suggérait que l’humanité, au cours des cinq derniers siècles, s’était vue infliger à trois reprises une leçon d’humilité, dans son vocable ‘blessures narcissiques’ puisque, Copernic d’abord, Darwin ensuite et puis lui-même (excusez du peu!) avaient fait perdre à sapiens sa place centrale dans l’univers, l’avaient ensuite réduit au rang d’une espèce animale comme une autre et finalement assujetti à son inconscient. On pourrait imaginer que la quatrième blessure narcissique viendrait avec le constat que « la spécificité de sujet ne serait pas réservée à l’animal humain » (Christine Quélier etsabelle Leroux).

Nous examinerons dans un prochain post l’hypothèse que l’Intelligence Artificielle qui, au même titre que l’animal, pourra sans doute à terme être considérée par ses créateurs ou ses utilisateurs non plus comme objet mais comme sujet, prenne elle aussi sa place dans cette remise en question de notre identité.

Si la perte du statut exclusif de sujet, c’est-à-dire dans le vocabulaire psychanalytique, d’être vivant individualisé, constitue bien une blessure narcissique affligée à l’humanité, il apparaît que cette dernière n’en a pas encore vraiment pris la mesure, qu’elle échoue à renoncer aux nombreux privilèges qu’elle s’accorde à cette occasion, tant nous avons pu observer que même le courant antispéciste situe l’homme au-dessus de la nature, entrepreneur d’une morale universelle à appliquer au vivant, à laquelle soumettre le vivant.

Ainsi que l’exprime BIMBENET, « l’animalité n’épuise pas l’humanité ». Nous savons qu’il nous faut descendre du socle sur lequel nous avaient posé (après bien d’autres) Les Lumières, nous sommes bien décidés à jeter aux orties une forme d’ humanisme qui aura pris sa part de responsabilité dans la tempête que nous traversons . Notre quête apparaît de plus en plus comme celle des constituants d’un nouvel humanisme en cours d’élaboration. Une forme de neguanthropie ?

Nous ne pouvons éviter d’observer que le regain d’intérêt manifeste pour les relations entre l’humain et l’animal, tel qu’il apparaît dans le discours antispéciste, intervient à un moment où la majeure partie de la population occidentale (celle en tout cas la plus susceptible de s’aligner derrière les considérations antispécistes) vit au sein d’un cosmos hautement artificialisé, largement déconnectée du milieu naturel, insérée dans des mécanismes économiques, sociaux et plus encore technologiques hautement complexes, voire compliqués, par lesquels elle se trouve dans l’obligation de passer non seulement pour accéder à la satisfaction ses besoins élémentaires d’être vivant (éliminer les excrétions, se nourrir et s’abreuver, maintenir des conditions de température vivables, voire … tout simplement respirer : épurateurs d’air, masques, VMC, …), mais tout autant pour communiquer avec ses semblables, bref en gros pour exister. On peut me semble-t-il s’interroger, si pas sur la légitimité, du moins sur la capacité d’appréhension et d’empathie avec le vivant de celles et ceux qui s’expriment depuis une position ainsi située à l’écart de celui-ci. Dieu est mort, l’humanisme claudiquant, il semble que se bricole là une nouvelle morale à bon compte, dont il faudra nous méfier. Une morale excluante qui plus est, les bons d’un côté et les mauvais de l’autre. Menaçante également, « parce qu’ici croît un danger qui prend racine dans le ressentiment et la condamnation absolue d’une société jugée fondamentalement pernicieuse »(Marianne CELKA, L’animalisme face au meurtre animal, montrer et condamner la complicité par les images). Et, ainsi que l’écrit BIMBENET, « Que nous dit sur nous-mêmes cet énoncé qui confie à la vie simplement vivante (non parlante ou non politique) d’épuiser le sens d’une vie humaine ? » .

Si l’examen de l’antispécisme nous a permis de mieux cerner notre humanité et notre relation au non-humain, nous n’en exerçons pas pour autant un mouvement de repli sur l’humain. Un anthropocentrisme élargi se dessine, qui déjà brosse quelques traits, bien vagues encore, d’un humanisme largement renouvelé. « Plus loin (l’homme) va en direction des non-humains et plus il est humain » rappelle Bimbenet. Plus largement, si nous pouvons nous situer comme animaux singuliers, nous faisons peut-être nos premiers pas dans ce que j’appellerais une éthique compassionnelle de l’altérité. Une perspective que nous pourrons sans doute explorer dans d’autres articles.

Au-delà de l’éthique, nous avons également touché du doigt la question de l’identité, ou de l’individuation. Nous avons compris que se considérer comme un animal point barre, pratiquer la négation de la différence, équivaut à l’acceptation de voir biffée d’un trait notre identité en tant qu’individu spécifique, différencié, construit dans la relation, dans l’altérité. Une existence d’électron dans un vide infini.

Que signifie être (ou non) humain ? Rien ne permet de penser que l’on puisse faire l’économie d’un tel questionnement dans un monde vacillant. Tout, autour de nous, nous incite à poursuivre.

______________

(*) titre d’un ouvrage de Jacques DERRIDA