Tous les désespoirs nous sont permis

D’après le titre d’un roman de Anne BRAGANCE, ‘Tous les désespoirs vous sont permis’, Flammarion,1973.

L’ampleur de la matière considérée ici tout autant que la difficulté à suivre les méandres parfois piégeux de l’écrit en création (et tout particulièrement la boucle vertuo-vicieuse et généralement kilométrique que celui-ci forme avec la lecture) ont une nouvelle fois entraîné la scission en deux parties d’un texte initialement unique. Nous voici dans la première, au titre bornant aisément le contenu. En guise d’apostille, nous amorcerons les considérations qui devraient constituer la substance du second texte. Les deux parties étant apparues quasiment indissociables à l’auteur, celui-ci s’efforcera dès lors de hâter la parution du second texte.

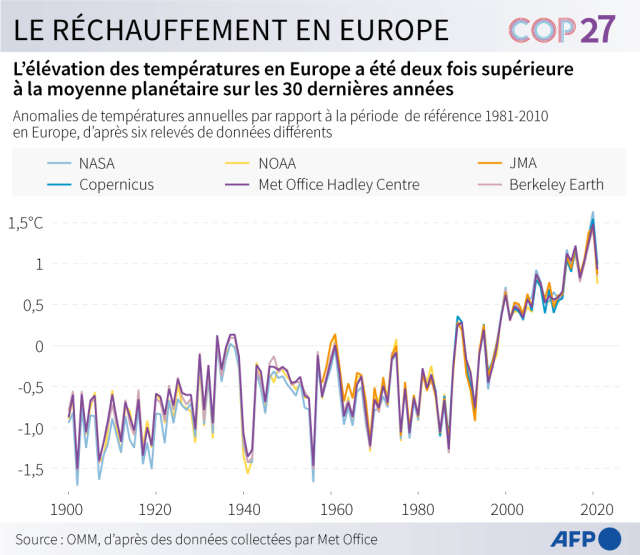

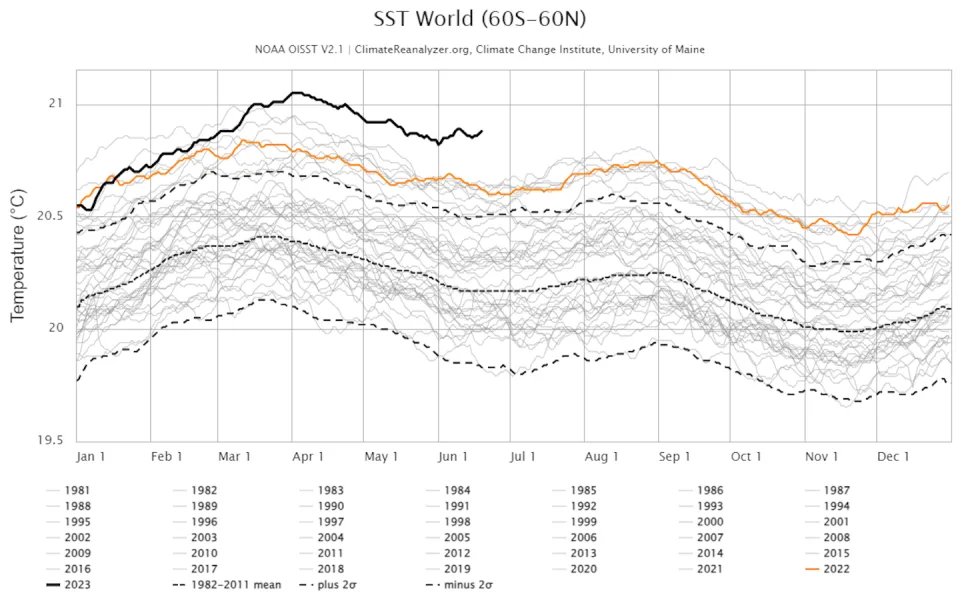

Les crises que nous connaissons aujourd’hui précipitent et nous font voir crûment ce que le temps long rendait nettement moins perceptible. A l’automne 2021, nous entamions la série de quatre posts ‘Haut les cœurs’, un cheminement où nous nous sommes essayés à comprendre le décalage entre les manifestations du délitement (abordées dans deux textes publiés plus tôt dans l’année: Apocalypse now ? puis la suite et fin, le premier recourant même au point d’interrogation, précaution apparaissant bien dérisoire aujourd’hui) et la sidération sociale régnante. Nous voici deux années plus tard seulement, et l’éclairage implacable des événements de tous ordres paraît quelque peu dissiper la torpeur des esprits. Plus vraiment K.O. debout mais groggy quand même, au travers des lambeaux de la brume qui s’effiloche, nous apercevons la mécanique en place. Dans le même mouvement nous prenons la mesure de l’inertie de l’ensemble, de la difficulté éprouvée à modifier nos trajectoires. Après une phase marquée par l’indifférence, nous voici maintenant en situation pré-traumatique pour certains, négationniste pour d’autres (voir ici et ici). Ce que nous avons antérieurement (provisoirement ?) dénommé anthropie, la difficulté que nous éprouvons à saisir les mouvements en cours (ici et ici), à mobiliser nos énergies.

Un peu comme la banquise, nous voyons fondre un par un nos espoirs, « le fonds de l’air est à la dépression ». Pas suffisamment encore, peut-être ?

Mais prenons d’abord la mesure des dégâts. Dresser un inventaire (nous l’avions déjà esquissé au début de cette année, néanmoins la vitesse à laquelle se produisent les changements et l’intensité des coups de béliers que nous recevons justifient à nos yeux une mise à jour en bonne et due forme) ne relève pas d’un masochisme malsain. La lucidité étant notre première arme (en avons-nous d’autres?), sa pratique constitue un devoir. Tenons-nous bien droit debout, plutôt que la tête dans le sable. Il en résultera sans nul doute une marmite débordante d’un brouet indigeste au parfum écœurant. Tant pis ! L’usage plus fréquent des illustrations peut-être allégera-t-il celui-ci.

Les dégâts, quels terribles dégâts !

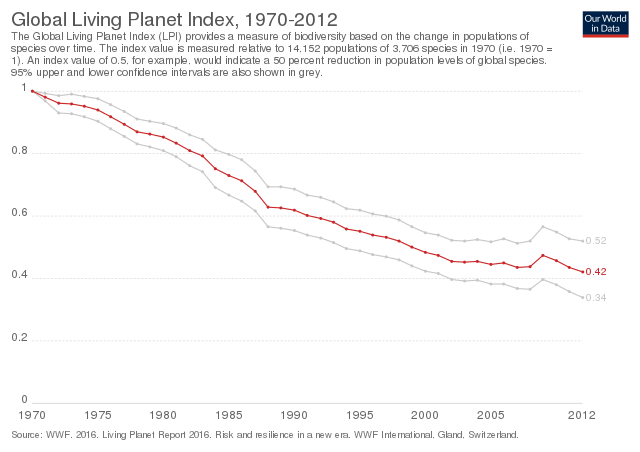

Nous ferons donc notre menu des profondes altérations tant de la physiologie et de l’anatomie du seul écosystème connu susceptible de permettre la vie humaine que de la qualité de vie et du vivre ensemble des presque 8 milliards d’humains qui l’habitent, altérations que pour la plupart nous connaissons depuis un moment déjà et qui aujourd’hui ne trouvent plus leur place sous le tapis.

Sera ici privilégiée (de manière non exclusive néanmoins, complexité oblige) l’entrée ‘changement climatique’, peut-être la plus parlante. Nous aurions tout aussi bien pu en choisir une autre. Ainsi, l’irruption brutale de l’Intelligence Artificielle, sortie il y a peu des labos siliconés où elle se trouvait jusque là confinée pourrait tenir un rôle comparable. Néanmoins, la compréhension du sujet et de ses enjeux apparaît à ce stade encore confuse et exigera de nous, sans aucun doute, une démarche de recherche telle qu’elle exploserait les limites du présent article. A plusieurs reprises évoquée sur ce blog, jamais réellement abordée, l’IA apparaît pourtant comme un phénomène susceptible d’impacter nos existence, notre vivre ensemble et peut-être plus encore notre ontologie avec une intensité et une profondeur peut-être comparables à ce que nous observons avec déjà un certain recul aujourd’hui en considérant les crises écologiques en cours. Cette nouvelle donne parait tout autant révélatrice des phénomènes que nous tentons d’appréhender sur ce blog. Nous y reviendrons un autre jour, Inch Allah, même si le chemin pour une compréhension intime et heuristique de l’IA et de ses retombées paraît bien ardu encore.

Ainsi vivons nous ce qui peut être défini comme une ‘polycrise’. (https://adamtooze.com/2022/06/24/chartbook-130-defining-polycrisis-from-crisis-pictures-to-the-crisis-matrix/ https://cascadeinstitute.org/earths-polycrisis-is-no-mere-illusion/ https://www.vox.com/future-perfect/23920997/polycrisis-climate-pandemic-population-connectivity). Nous tenterons dans les paragraphes suivants d’illustrer ce concept, abondamment, ad nauseam même, non pour faire étal de connaissances, mais plutôt par une espèce de cynisme machiavélique, aux fins de contribuer à l’extirpation, de notre étroit mental de privilégiés biberonnés à l’humanisme hors sol et à l’utopie libérale croissantiste, des petits espoirs avec lesquels, in fine, nous construisons notre cage. Prêt(e) à déguster ?… alors, à table !

Menu du jour

Entrée: salade fraîche de chiffres et courbes variées ou petite compotée d’indicateurs , sauce piment Naga Viper

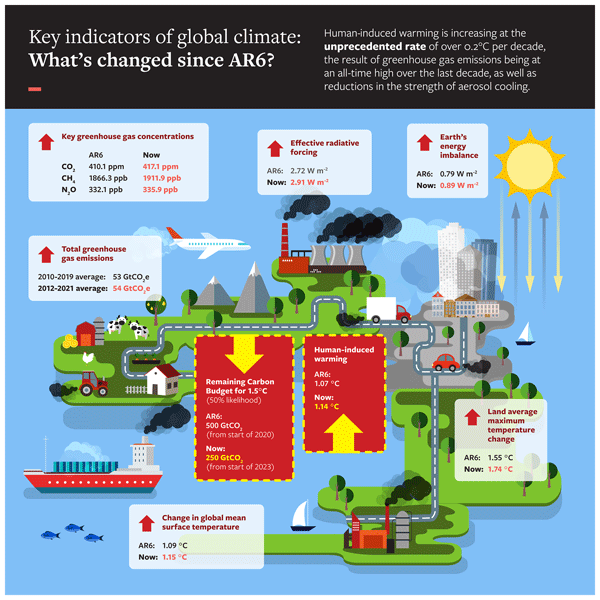

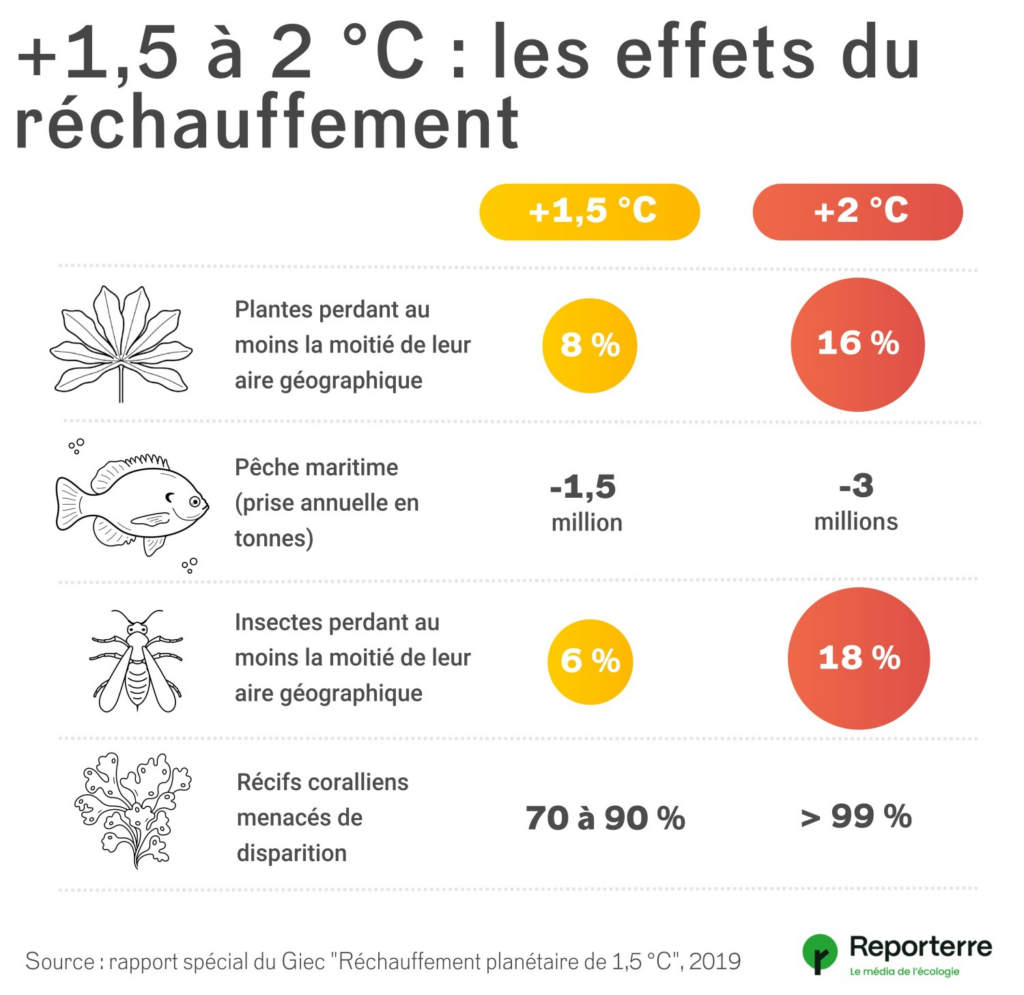

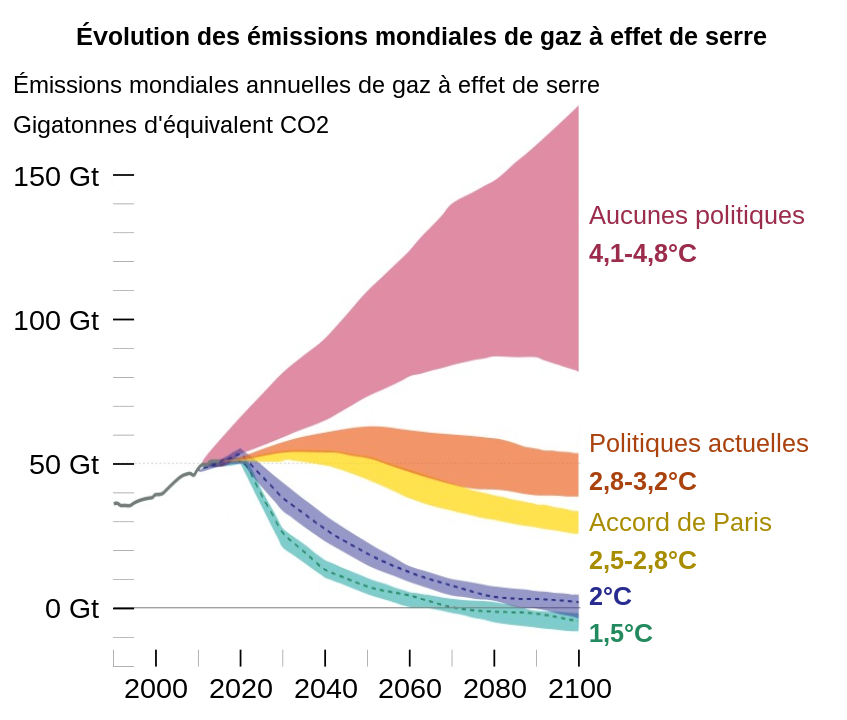

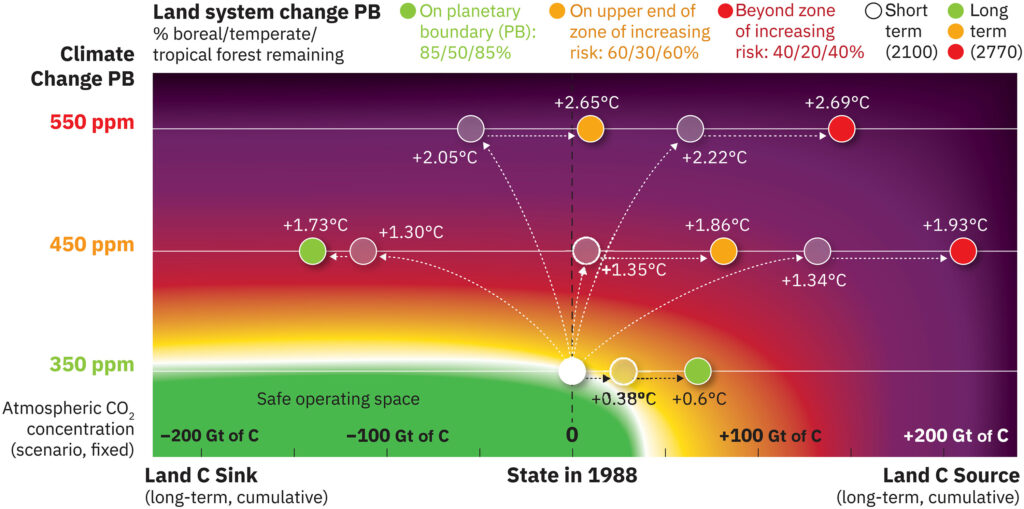

Le budget carbone de la planète se solde à ce jour à 380 milliards de tonnes. Il s’agit, aux termes des travaux de la COP21 (« Accords de Paris ») de la quantité de dioxyde de carbone que nous pouvons rejeter dans l’atmosphère si l’objectif de 2° d’augmentation de la température du globe (par rapport aux niveaux préindustriels) à l’échéance 2100 devait être respecté. Au passage, il semblerait que les négociateurs de cet Accord aient visé 1,5° pour peut-être atteindre in fine 2° (rappelons-le, cet Accord n’est nullement contraignant). Pourtant, 1,5° ou 2°, c’est pas pareil ! Soit, nous verrons plus loin que nous n’en sommes plus là.

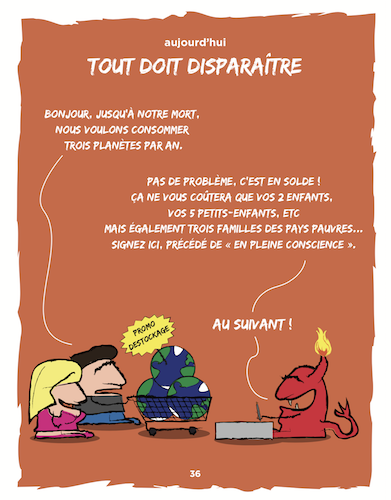

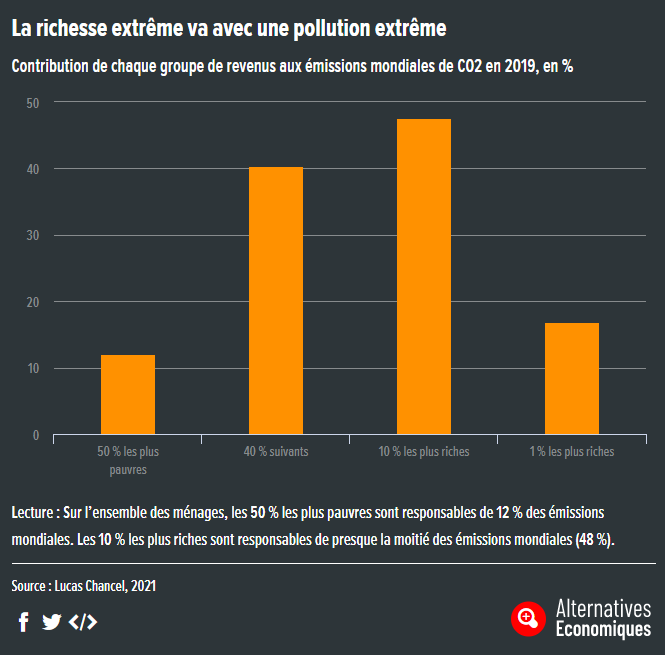

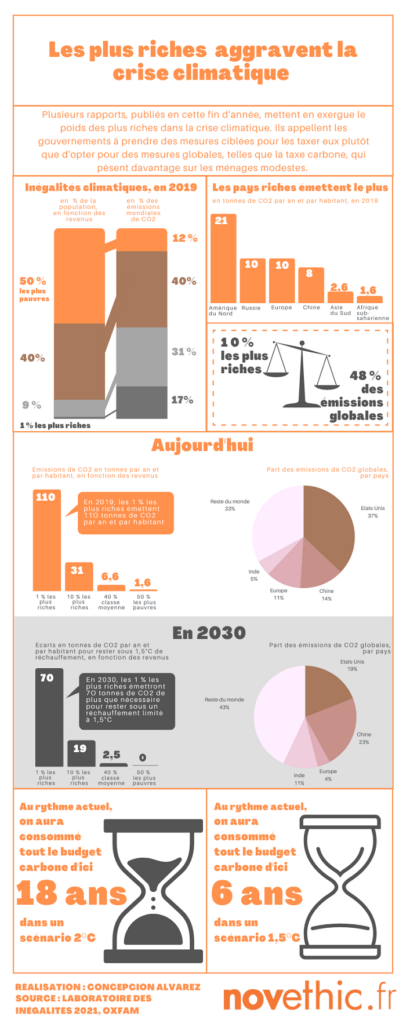

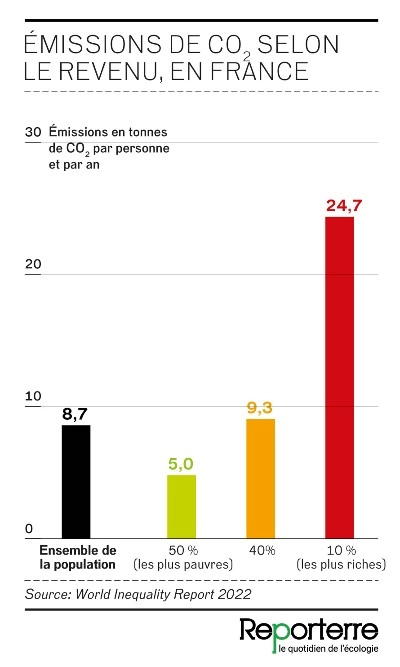

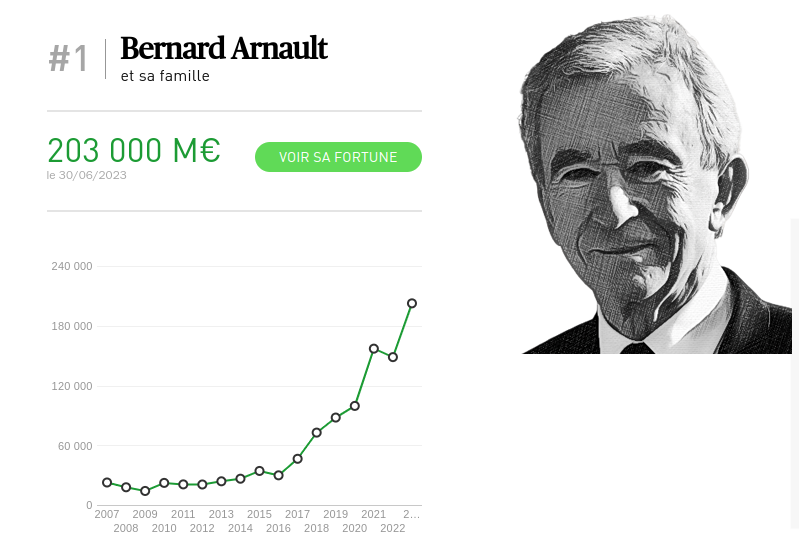

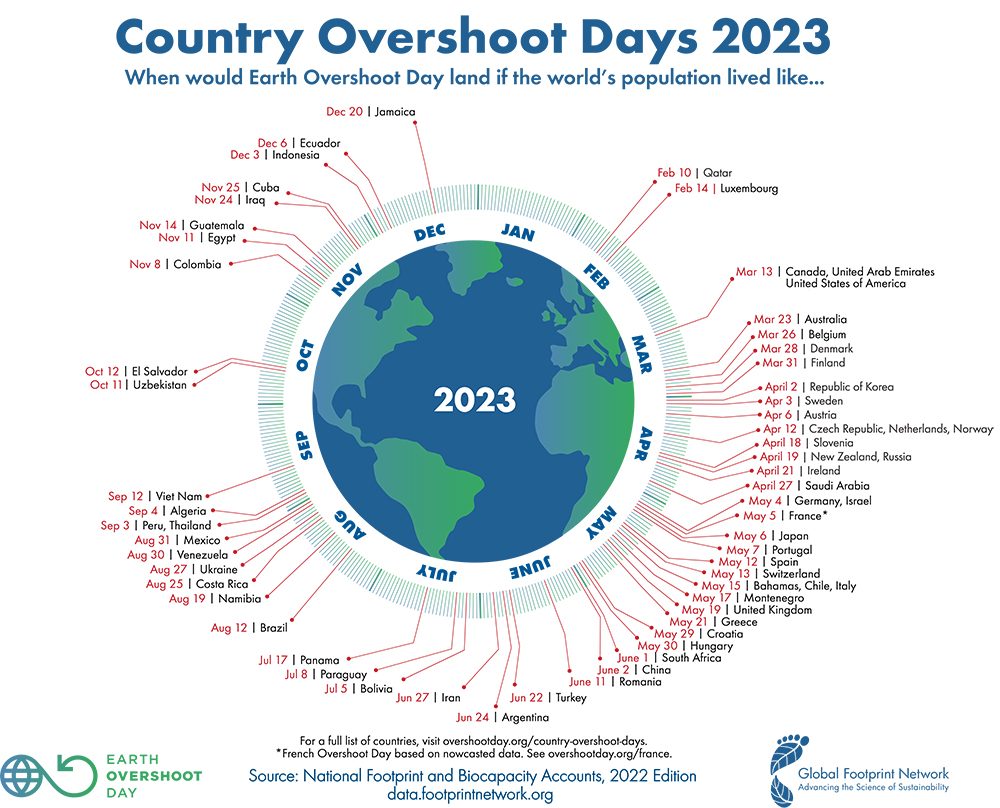

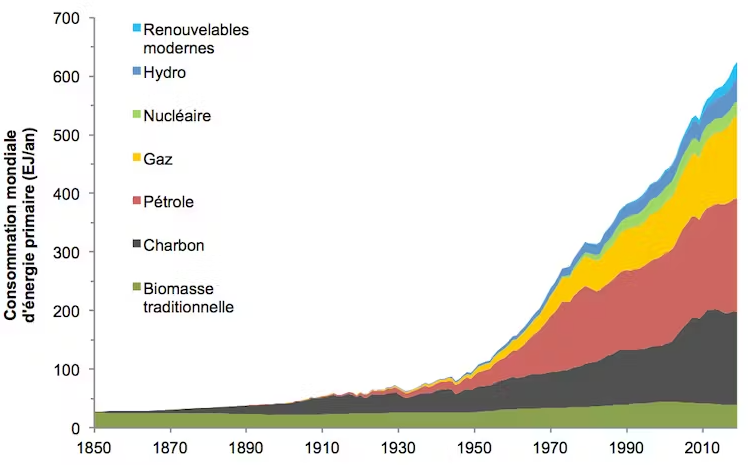

Au cours de l’année 2022 nous avons cramé quelque chose comme 58 milliards de tonnes sur ce budget, ce qui en gros nous laisse à peine six années à consommation constante, moins une pour 2023, qui vient de s’achever. Parmi d’autres (que nous examinerons un peu plus loin), il est un facteur qui vient considérablement réduire ce délai. En effet, la projection des données observées depuis 1990 permet de supposer avec une forte probabilité l’augmentation de la part de la population mondiale de personnes définies comme riches (arbitrairement définie dans l’étude ici évoquée par la possession d’un patrimoine de deux millions de dollars ou plus), qui passerait ainsi de 0,7 % en 2020 à 3,5 % en 2050 (voir plus loin le passage relatif à l’aggravation des inégalités économiques). La production de CO2 étant largement corrélée au niveau patrimonial, chaque individu de cette catégorie de la population mondiale rejetterait annuellement dans l’atmosphère 45 tonnes de dioxyde de carbone ce qui représenterait 286 gigatonnes sur trente ans, soit 72 % du solde en question. Les 96,5 % de la population situés sous le seuil de deux millions de dollars voudront bien se contenter des 28 % restants.

Plus le niveau économique est élevé, plus on consomme, plus on pèse sur la planète et ses habitants, présents ou à venir. Une vérité quasiment mécanique. Le tourisme spatial constitue évidemment un exemple limpide et caricatural de cette maxime mais elle se révèle tout aussi vraie pour le SUV électrique de deux bonnes tonnes, la résidence secondaire, les voyages d’agrément en avion, l’acquisition d’une montre connectée ou le remplacement annuel du smartphone, etc ... (voir ici p.ex.).

La France, république de plus en plus couronnée de grandes fortunes, est loin de démériter (voir illustrations ci-dessous).

Donc, déjà sur le plan du calendrier, ça craint. Alors cette entrée, ça passe bien ?… vous en reprendrez bien une louchette !

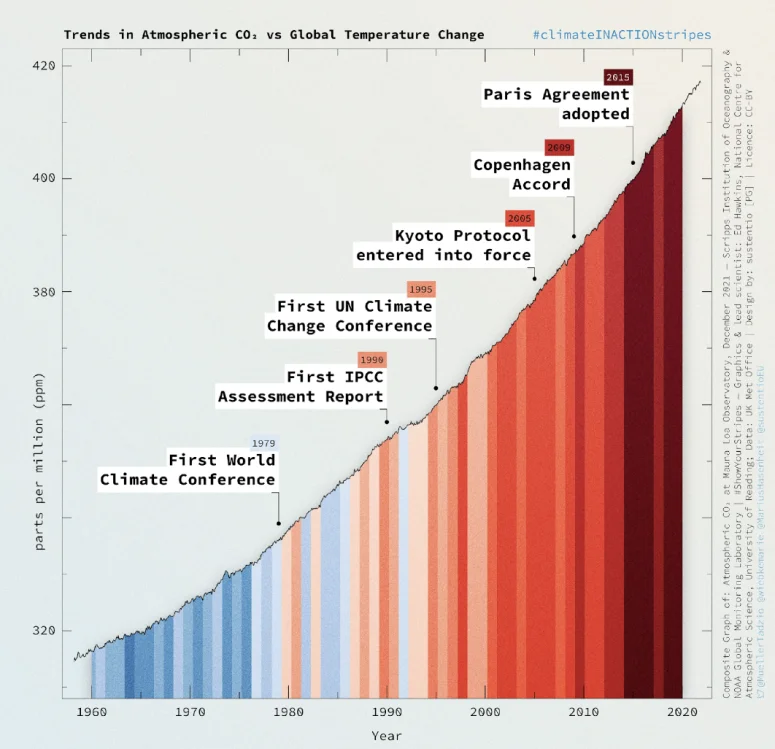

L’origine anthropique du changement climatique est avérée depuis 2007 , mais les politiques d’atténuation sont depuis restées amplement insuffisantes.

Plus le temps passe, plus la mise en œuvre des mesures nécessaires s’avère complexe, coûteuse et socialement problématique (ici et ici).

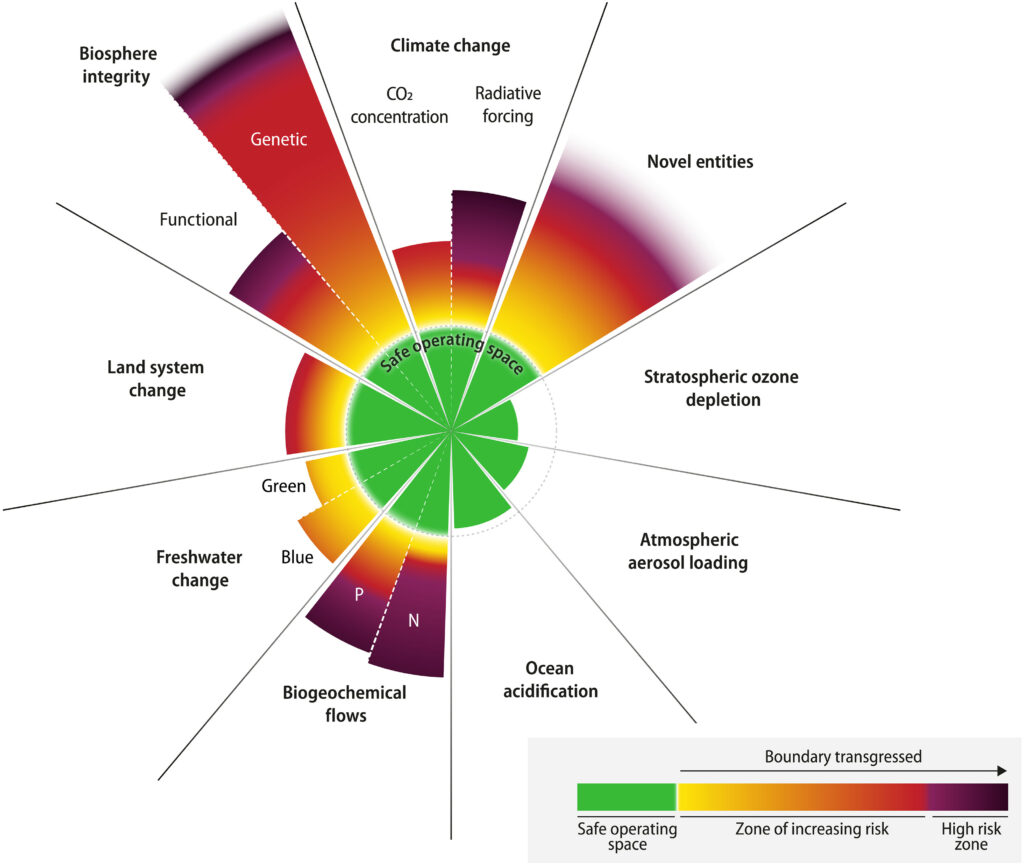

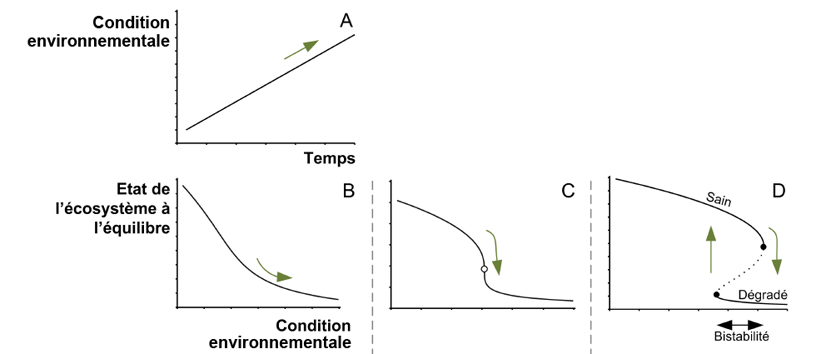

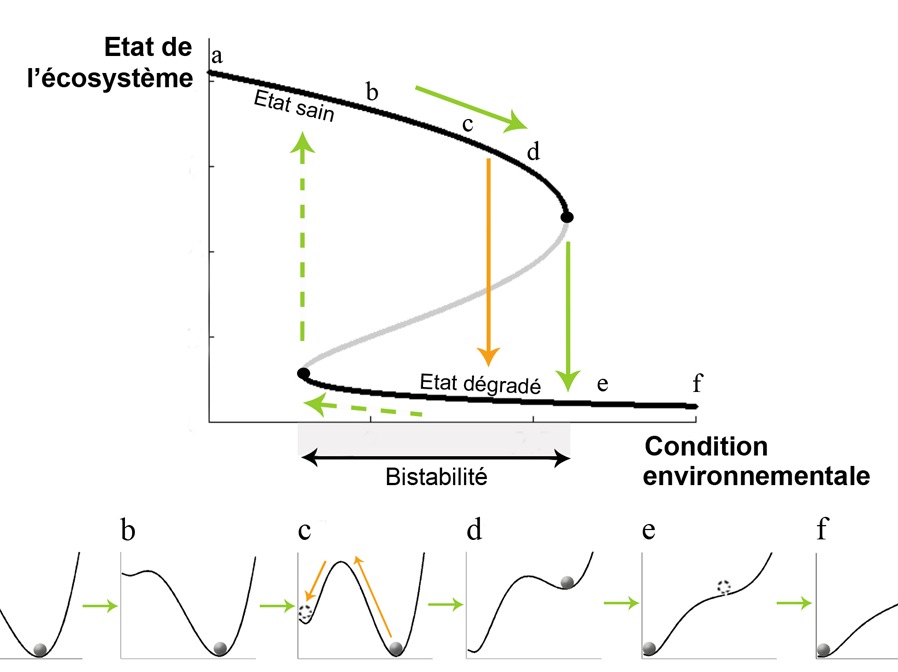

La fenêtre se referme, qui eut pu nous permettre de maintenir un monde pas trop éloigné de celui qui fût le nôtre. Nous entrons en territoire inconnu. Nous avons en effet dépassé la plupart des limites au-delà desquels les mécanismes du vivant et du climat se trouvent fortement altérés, altérations potentiellement non linéaires et/ou non réversibles, fréquemment interagissantes La limite la plus connue, souvent la seule retenue d’ailleurs, à savoir la production de C02, n’en constitue hélas qu’une parmi d’autres.

Plat principal : utopie croissantiste sur son lit de désastres en cours

Les impacts économiques et sociaux de ces phénomènes, de plus en plus patents, exercent une pression croissante sur les conditions de vie de l’humanité (et si nous ne somme pas toutes et tous également responsables de l’origine de ces maux, nous ne les subissons pas non plus de manière égalitaire: voir p.ex. ici, ici et ici).

Qui plus est, de manière patente, les instances dirigeantes s’emploient activement à retarder tout changement significatif du système qui les nourrit, ou développent des politiques dans la mauvaise direction: COP 28 dystopique (ici et ici), poudre aux yeux législative, poursuite des émissions problématiques, développement de la production de charbon et du transport aérien, etc.

Exemplatives, les initiatives visant au développement de la production d’énergie nucléaire, effectivement moins carbonée que pas mal d’autres, mais qui coche toutes les autres cases de la catastrophe (énormes besoins en eau, impossible gestion des déchets, modèle centraliste et hyper sécuritaire, fragilité des approvisionnements en uranium, etc.), nécessite une importante mobilisation de moyens financiers (qui ne seront dès lors plus disponibles ailleurs) mais aussi des délais de mise en œuvre qui se comptent en décennies, incompatibles avec les urgences qui nous occupent. Voir p.ex. ici, ici et ici.

L’extension continue de l’extractivisme confirme quotidiennement l’utopie d’une croissance illimitée dans un monde limité. Ou impose le développement de projets d’extension des territoires exploités (zones de pèche, arctique, fonds marins, planètes proches) accompagnés de leur cortège d’effets délétères (migrations humaines, pollutions du sol, de l’eau, de l’air à large échelle, contrôles et répression des populations, etc). Ainsi, parmi bien d’autres: oléoduc en Ouganda, dérégulation environnementale pour les matières premières critiques, importations massives de gaz de schiste, traité de la charte sur l’énergie, exploitation minière des fonds marins.

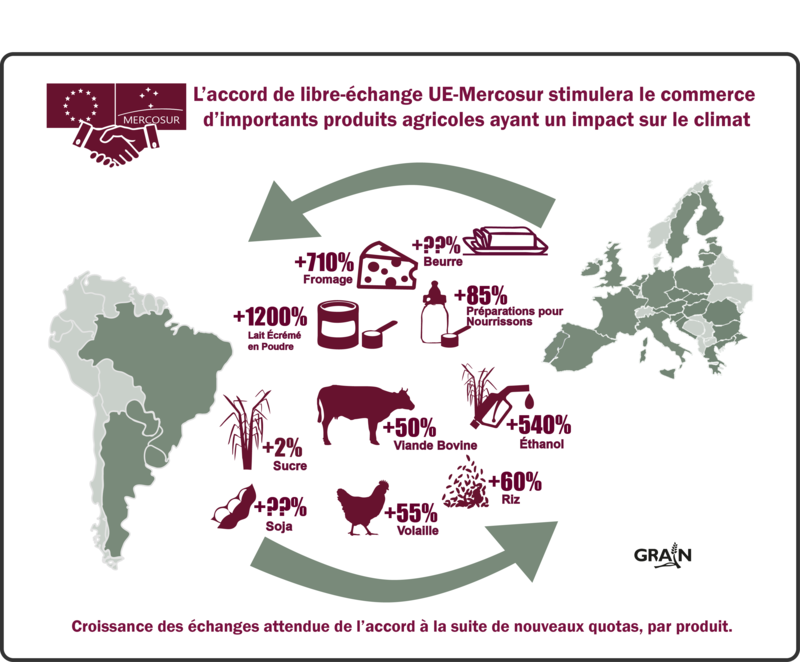

Les traités commerciaux de libre échange amplifient les problématiques sociales et environnementales en aggravant la privatisation des ressources communes, par la mise en concurrence de systèmes productifs (agricoles ou autres) extrêmement différents, en nivelant par le bas les normes, en augmentant les transports internationaux…. Qu’à ne cela ne tienne : maintenons-les et développons en d’autres ! Quelques exemples: surpêche, Zone de Libre Echange Continentale Africaine, Mercosur (ici et ici) et autres accords de libre-échange (ici et ici).

Bien sûr les effets de ces accords sur les populations fragilisées, souvent conjuguées aux effets de la crise climatique, jettent hors de chez eux les gens par millions. Certains ayant même le culot de s’avancer, au péril de leur vie, jusqu’aux marches de l’occident, celui-ci érige remparts et législations excluantes (ici, ici et ici, parmi bien d’autres).

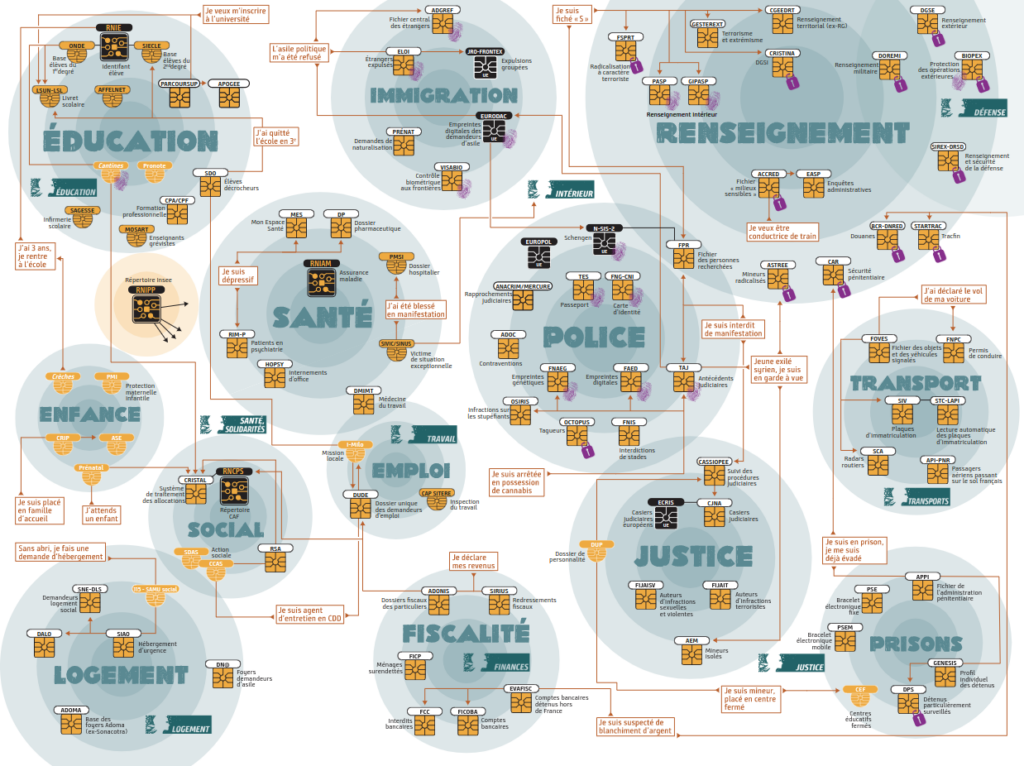

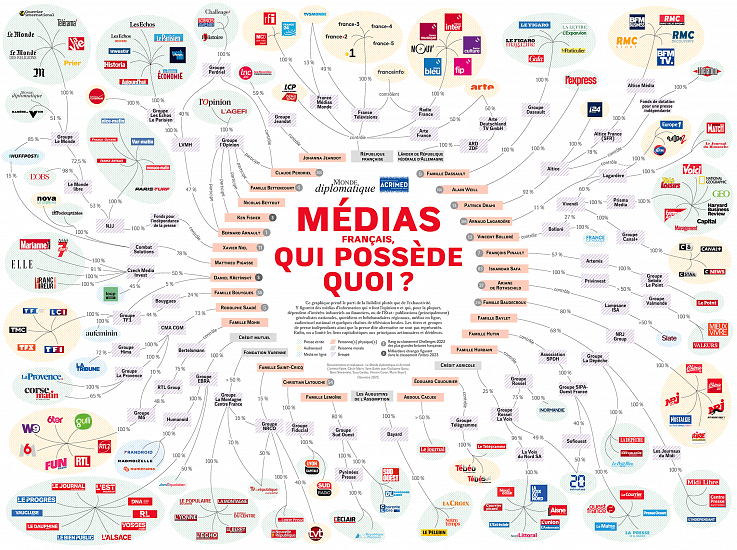

Les populations directement ou indirectement concernées se rebiffent-elles ? L’extension monstrueuse des systèmes de surveillance et de la répression, en particulier à l’égard des militants écologiques, criminalisés, enfermés, blessés ou assassinés, y compris en usant de pratiques illégales mais aussi bien entendu le contrôle des médias (en particulier ceux qui n’appartiennent pas à l’un ou l’autre groupe financier), constituent visiblement les réponses adaptées.

Sur ce chapitre on peine réellement à sélectionner une série de références bibliographiques tant les évolutions récentes ont dépassé les pires prédictions. Voici donc, en vrac et parmi d’autres:

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cegrvimani/l16b1824-t1_rapport-enquete

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion_lois/l16b1864_rapport-information.pdf

https://www.nature.com/articles/s41893-019-0349-4

https://www.nature.com/articles/s41893-023-01126-4

https://usbeketrica.com/fr/article/ariane-lavrilleux-on-risque-d-entrer-dans-une-ere-tres-sombre

https://www.auposte.fr/cat/justice/proces-des-8-12

https://www.politis.fr/articles/2023/12/maintien-de-lordre-de-nouveaux-lance-grenades-de-40-mm

tps://www.vox.com/future-perfect/23952627/wayne-hsiung-conviction-direct-action-everywhere-dxe-rescue-sonoma-county-chicken

Dessert au choix : perspectives vertigineuses et son confit de conflits ou solutionnisme technologique, nappé de greenwashing

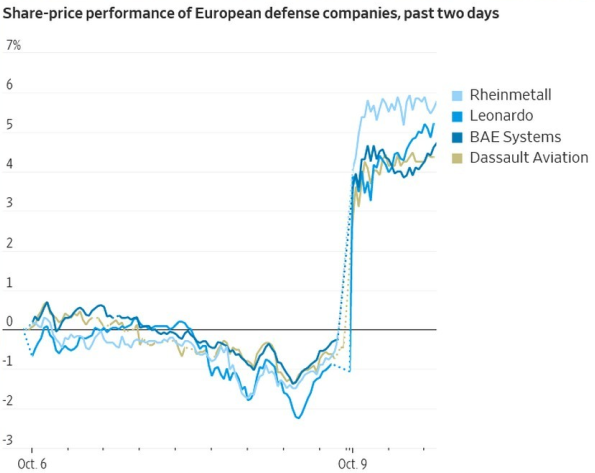

Les budgets d’armement partout dans le monde ont repris des profils de croissance rappelant le bon vieux temps de la guerre froide. Tensions géopolitiques, crises territoriales ou ethniques, concurrence acharnée pour les ressources, néo-colonisation … des concepts à l ‘obsolescence desquels nous aurions aimé croire, quand certains grands esprits nous annonçaient la fin de l’histoire et qui aujourd’hui, bien moins que demain sans doute, s’exposent en majesté sur les écrans télé. Des sommes faramineuses, rendues indisponibles pour des stratégies collectivement décidées, justes, et efficaces face aux enjeux écologiques et sociaux. Une collusion insupportable avec le monde politique. Des impacts socio-économiques, directs ou indirects, terriblement délétères. Sauf bien sûr pour les porteurs des capitaux investis dans l’industrie de l’armement. Ne l’oublions jamais : une école explosée à Gaza, ce sont des points de PIB en plus (la production des armements, depuis l’extraction de minerais jusqu’à la livraison, le fonctionnement des services de secours, les cérémonies funéraires, la reconstruction, … tout cela c’est du chiffre d’affaire pour quelqu’un, quelque part).

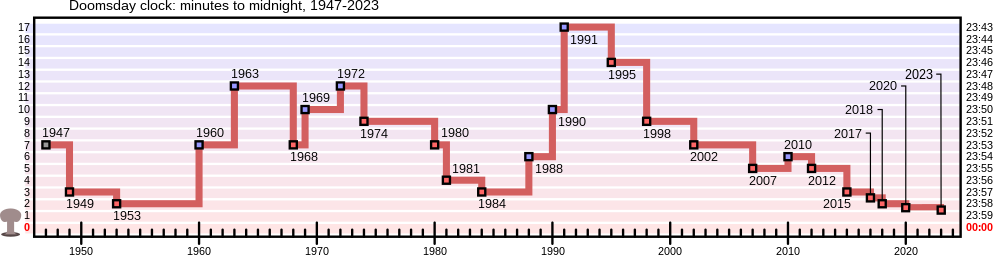

Fantôme de la menace nucléaire lors de la guerre froide, l’horloge de la fin du monde fait à nouveau résonner son tic tac glaçant.

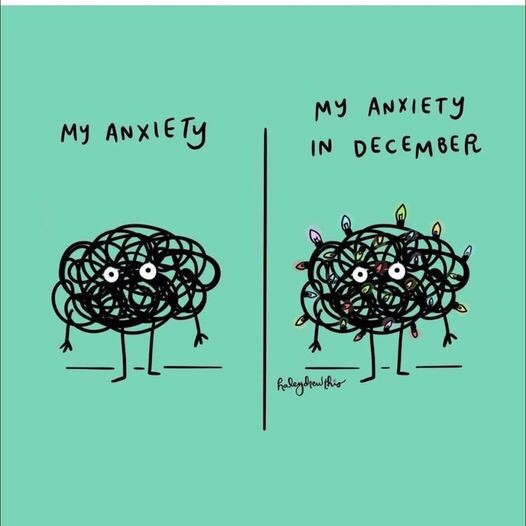

Digestion et lucidité

Voici pour le menu du jour, ou du moins un ‘best of’ des infos et analyses qui chaque jour s’accumulent. Ledit tableau, à n’en pas douter, se trouvera demain dépassé, à la vitesse à laquelle fonctionne la dégradation. Les signes avant-coureurs étaient bien présents, depuis des lustres. Les informations étaient accessibles, moyennant quelque effort (le premier étant sans aucun doute de balancer par la fenêtre le récepteur télé), même si le rythme soutenu des changements en altérait la visibilité. Nous avons vu antérieurement comment la perversion des éléments de langage, les pièges de l’information, tout comme les mythes sociaux concourraient à rendre insignifiant (dans le sens de ‘incapable de porter aucune signification) les processus en cours, ce qui, dès lors, participait à l’accroissement de l’angoisse et de la dépression.

« Le monde marche sur la tête », « Ils sont fous », entendons-nous alentour. Le spectacle des dévoiements, atermoiements, fuites en avant et autres ignominies est-il vraiment insensé, dans le double sens de déraisonnable, dénué de logique, mais aussi de l’impossibilité dans laquelle nous nous trouverions de découvrir un sens, une direction, aux événements ? Nous faisons l’assomption du contraire, d’autant plus aisément qu’en ces temps de radicalisation les pièces de décor tombent, les protagonistes sortent des coulisses, les mensonges chaque jour sonnent un peu plus faux, les doubles langages s’écartèlent, les enjeux apparaissent criants, les positions de pouvoir s’affirment. Bref, quand les phénomènes se décantent, apparaît la royale nudité …

A ce stade il serait agréable sans doute de se laisser envahir par une sorte de désespoir confus, la douce torpeur de la déprime en place de la rage, la tête collée à l’écran, au fond du trou prudemment creusé dans le sable. A moins que nous ne choisissions de ne pas choisir, tel(le)s celles et ceux qui ont bien compris que la transition est un code, une suite d’éléments de langage et de comportements sociaux (je trie mes déchets, j’utilise un vélo pour faire les courses dans le quartier, j’épargne l’eau de la douche, je compense par la plantation d’eucalyptus en Afrique mon dernier city-trip en avion) mais qu’en fait il s’agit de ne rien changer à ce qui fait notre assez confortable (pour certains, mais ils sont nombreux encore à ne pas trop souffrir … pour le moment) manière de vivre, nier le grand écart permanent entre notre compréhension d’une part et notre capacité à intervenir sur le monde ou simplement notre propre existence d’autre part. Et continuer à enfourner à pleines pelletées le charbon dans la chaudière de la machine qui bouffe tout.

Nous prenons ici le parti de la lucidité. Et pourquoi ? Et pourquoi pas ? Il s’agit d’un parti-pris. Nous pourrions presque parler à ce propos d’une position existentielle, ou ontologique. Nous y reviendrons plus loin dans la dernière partie de ce texte. Celles et ceux qui nourriraient quelque crainte pour leur confort moral et intellectuel pourront toujours clore cet onglet de leur navigateur et aller voir sur Netflix si la solution ne s’y trouve pas. Armés de la sorte, équipés d’une loupe, nous allons tenter de saisir au plus près la dynamique socio-politique autour de la thématique du changement climatique telle qu’elle se donne à voir aujourd’hui.

Ainsi tout va mal semble-t-il au terme de notre liste à la Prévert. Mais il nous reste l’espoir que les décideurs aient enfin compris la gravité du moment et mettent en œuvre, mieux vaut tard que jamais, les mesures destinées à éloigner de nous autant que faire se peut ces épées de Damoclès. Enfin, c’est ce qu’ils disent, même si ce n’est pas toujours limpide. Et si, plutôt que d’écouter leurs dires, nous nous intéressions à leurs actes. Et, pour faire sens, si possible dans une analyse diachronique et compréhensive.

Climat : tout bouleverser pour que rien ne change.

Il y a quelques mois, c’était encore le scénario-épouvantail, celui qu’il fallait se donner les moyens d’éviter à tout prix : 4 degrés (ou plus) de réchauffement à l’horizon 2100. Et tout le bordel qui va avec car bien évidemment il ne s’agira pas juste de faire avec quatre degrés supplémentaires. Nous l’avons vu, les interactions à l’intérieur de et entre les systèmes naturels qui interviennent dans la formation du climat nous font déjà voir quelques beaux emballements (fonte du permafrost, déjà débutée d’ailleurs, acidification des océans, blabla), de très jolies hystérésis, des inondations ou sécheresses à répétition, les déplacements de population qui les accompagnent, les conflits armés suscités par la compétition pour les ressources raréfiées, etc, etc. Et tout le toutim social et politique qui s’ensuit et que nous apprenons également à bien connaître : accentuation de la pauvreté, conflits sociaux, autoritarisme, surveillance (bientôt un passe carbone?), répression, etc. Un épouvantail franchement plus inquiétant que quelques frusques attachées à un bâton au milieu du champs, mais néanmoins, jusque là au moins, considéré comme évitable. S’il s’avère en fait que plus grand monde ne croyait à l’objectif des 2° (récemment dénoncé comme irréaliste par une part du monde scientifique), des engagements (non contraignants) pris à la COP21 fort peu ayant été tenus, l’atténuation néanmoins restait un projet largement partagé. Entre admettre que les objectifs de l’Accord de Paris ne sont plus vraiment à notre portée et renoncer à des stratégies pertinentes et ambitieuses d’atténuation, il y a plus que des nuances.

A la croisée des chemins.

Bref, nous étions en quelque sorte à la croisée des chemins, un carrefour sociétal, civilisationnel. Il nous fallait collectivement débattre, peser, faire des choix et puis (se) contraindre, accepter que pas mal de choses que nous avions considérées comme des ‘libertés’ naturelles n’étaient que des artefacts d’un monde qui s’était cru hors sol, prendre en considération les externalités négatives de nos existences survoltées, apprendre d’autres satisfactions que celles des désirs sans fin. En bref, vivre autrement que dans le productivisme, le toujours plus (vite, loin, haut, riche, beau) et dès lors inévitablement mettre en péril la machinerie à extraire du profit et à concentrer celui-ci dans les canaux financiers aboutissant dans les escarcelles de quelques un(e)s d’entre nous.

Le regard tourné vers un avenir lointain (les jumelles), mais qui s’intéresse au présent ?

Il était même admis qu’existaient différentes voies pour arriver à un tel résultat, choix qu’il se serait agit de mettre en débat. De nombreux travaux de qualité, émanant d’instances officielles ou d’ONG ont été produits à ce propos. Ainsi l’ADEME réalisait en 2022 un gros (plus de 600 pages) travail de scénarisation de quatre démarches de transition distinctes, toutes – à leurs dires – compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris (COP 21) : ‘Transitions 2050’ fut dénommé l’exercice, complété du sous-titre ‘Choisir maintenant, agir pour le climat’.

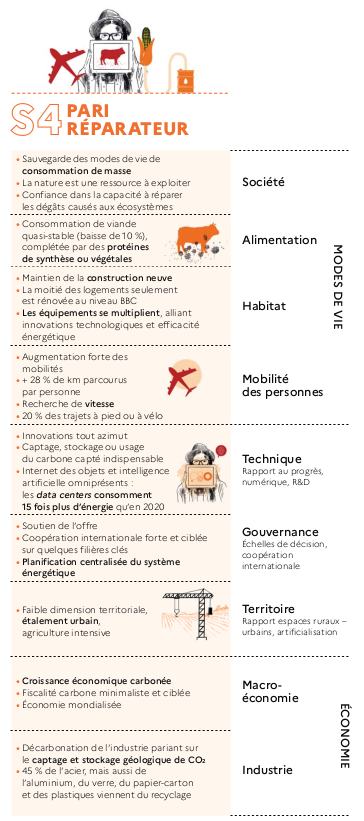

Considérons un moment l’éventail des scénarios transitionnels relevés par l’Agence. « L’ADEME a souhaité soumettre au débat quatre chemins “types” cohérents qui présentent de manière volontairement contrastée des options économiques, techniques et de société pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Imaginés pour la France métropolitaine, ils reposent sur les mêmes données macroéconomiques, démographiques et d’évolution climatique (+2,1 °C en 2100). Cependant, ils empruntent des voies distinctes et correspondent à des choix de société différents » énonce la page web de présentation du projet. ‘Génération frugale’, ‘Coopération territoriales’, ‘Technologies vertes’ et ‘Pari réparateur’ sont les petits noms charmants des quatre voies ainsi scénarisées. Si le travail effectué paraît considérable, il est assez aisé de mettre en évidence les à priori, biais et limites de l’exercice. Tout d’abord cette étude, pour ambitieuse qu’elle soit, ne prend pas en compte des problématiques pourtant directement connexes comme la perte de biodiversité et ses conséquences, pas plus d’ailleurs que les transports internationaux, tout cela constituant deux limites sérieuses, voire susceptible de faire peser un vrai doute sur les résultats présentés, d’autant qu’il est évident que ces deux bémols (parmi d’autres) ne s’appliqueront pas de la même manière aux différents scénarios. On regrettera également que le caractère aventureux dirons-nous de la transition en question ne soit pas annoncé. Le terme en effet est trompeur, ne laissant pas voir à quel point nous avons devant nous une démarche jamais accomplie par l’humanité. Jusqu’ici nous n’avons jamais vraiment connu la transition d’une énergie à une autre mais plutôt l’addition d’une nouvelle source d’énergie à celles qui fonctionnaient jusque là (p.ex. le pétrole ne s’est pas substitué au charbon à la moitié du siècle dernier, au niveau mondial s’entend, sa consommation est venue s’ajouter à celle du charbon). Il importerait pourtant que nous comprenions toutes et tous à quel point les enjeux sont cruciaux et la démarche sans nul doute lourde et difficile. Avançons néanmoins.

Le premier scénario, de toute évidence, est destiné aux gentils écolos à la barbe fleurie. Pas sérieux, utopique, du balai. Les seconds et troisième récits semblent récolter les faveurs des beaux bobos de l’Ademe. Des projets ‘réalistes’, faisant la part belle aux institutions verticales et à la technologie. Le quatrième, on sent bien qu’il les inquiète un peu. Ce n’est pas pour rien qu’ils l’ont intitulé ‘pari’ !, quand on parie on ne gagne pas à tous les coups. Dans celui-ci, résument les auteurs, « les enjeux écologiques globaux sont perçus comme des contreparties du progrès économique et technologique : la société place sa confiance dans la capacité à gérer, voire à réparer, les systèmes sociaux et écologiques avec plus de ressources matérielles et financières pour conserver un monde vivable. Les modes de vie du début du XXIe siècle sont sauvegardés. Mais le foisonnement de biens consomme beaucoup d’énergie et de matières avec des impacts potentiellement forts sur l’environnement.» Mais, oups !, à regarder de près cette dernière voie, il apparaît que ce scénario du ‘pari réparateur’ illustre en fait la trajectoire que nous sommes occupés à suivre depuis quelques temps (sans que, bien entendu, dans le monde réel, celui que nous expérimentons quotidiennement, sensiblement différent de celui rêvé semble-t-il par les experts de l’Agence, il ne soit nullement question de choix collectivement mûri).

Le pari.

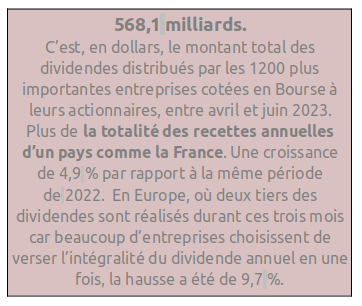

Laissons à l’Agence le soin de synthétiser en tableau (ci-contre) les principales caractéristiques de ce scénario du ‘pari réparateur’. Il n’est pas indispensable à notre propos du jour d’analyser en détail ce projet. C’est la comparaison de celui-ci avec les trois autres pistes, qui semblent bien aujourd’hui de facto (dans les faits donc, les discours n’étant en général que brouillard et tours de passe-passe) en bonne part voire totalement délaissées, qui nous intéresse. Le point commun aux trois premiers parcours imaginaires de l’ADEME est que, chacun à sa manière, ils imposent des contraintes à l’activité économique. Ils contrarient la règle d’or du capitalisme moderne à savoir la liquidité des investissements. Bien entendu une part des investissements se dirigera vers des activités produisant de la décarbonation, tout en restant dans une logique de primauté absolue de la rente (un champs d’éoliennes p.ex.) mais, nous l’avons vu dans notre dur inventaire en début de texte, l’essentiel des ressources restent et resteront fléchées vers les échanges mondialisés, l’extractivisme, l’intensification des productions agricoles (à des fins alimentaires ou énergétiques), l’armement et les énergies fossiles. On sait pourtant que l’adaptation sera sensiblement plus coûteuse que les stratégies d’atténuation mais qui se soucie de calculs économiques à l’échelle des décennies quand les politiques surfent sur les sondages hebdomadaires et que les seuls retours qui intéressent un fonds de placement sont ceux calculés à l’échéance semestrielle. Sans oublier que pour un investisseur un champs de ruines est un gisement à exploiter. Rappelons nous à quel prix se sont vendus masques et respirateurs il y a deux ans (au cours d’une pandémie indubitablement liée à l’extension des pratiques agro-industrielles et à la globalisation) et dans quelle proportion ont grimpé les dividendes délivrés à leurs actionnaires. Mais aussi qui a financé, via les impôts, taxes diverses, les innombrables réductions de prestations publiques, les mesures (inconditionnelles) de soutien aux entreprises pour qu’ensuite une bonne part de ces sommes suivent les chemins connus vers quelques escarcelles.

C’est cela le pari réparateur : on parie que l’on peut poursuivre la trajectoire actuelle mais que la technologie va nous sauver et que nous pourrons protéger les plus faibles. Sauf que, si nous voyons bien en regardant alentour comment se met en place le ‘pari’, et donc les risque qui l’accompagnent, de ‘réparateur ’hélas on ne distingue pas grand-chose. Les dites ‘technologies vertes’ sur lesquelles repose le concept ont pour intérêt premier de créer pour les entreprises de gigantesque marchés fructueux. Elles ont pour inconvénients de n’être encore que des projets éventuellement concrétisables à échéance d’une ou deux décennies (alors que le GIEC nous adjure de ne pas attendre 2025 pour réduire drastiquement les émissions), de mobiliser des ressources financières énormes qui ne seront plus disponibles ailleurs, de ne faire bien entendu l’objet d’aucun choix collectif et … de ne probablement pas fonctionner ! Quant aux mécanismes de protection civile et sociale censés atténuer / réparer les impacts subis directement (maladies, destructions de terres ou d’habitats, augmentation drastique des coûts d’accès aux ressources de base comme l’eau, l’alimentation et l’énergie p.ex.) ou indirectement (perte d’emploi, déplacement de résidence forcé, etc) par les populations et surtout les plus fragiles (qui sont déjà aujourd’hui de plus en plus nombreuses) nous voyons chaque jour comment ils se trouvent malmenés par les gouvernements : fragilisation des systèmes de santé, réduction de la protection au travail, report de l’âge de la retraite, restrictions diverses à l’accès aux aides sociales, etc. Pas plus que de se donner les moyens d’une réduction drastique des émissions, on ne prendra en compte l’explosion des besoins en matière de sécurité d’existence et de protection sociale générés par les externalités négatives du productivisme.

Capitulation sans condition.

En France, après avoir été maintes fois tancé pour son inaction sur le plan climatique par diverses instances (dont la Cour des Comptes), le gouvernement annonçait il y a peu un plan d’adaptation à un changement climatique massif (+4°) intégrant notamment une consultation publique, ce qui ne manque pas de piquant quand on se rappelle le sort réservé aux travaux remarquables de la Commission Consultative pour le Climat qui, en 2019-2020 (une autre époque déjà!), énonçait 150 propositions qu’il aurait été bien utile d’appliquer sans retard et qui finirent majoritairement aux oubliettes. Sur fonds d’angoisse savamment distillée jour après jour par les médias, c’est notre résilience qu’il nous faudrait accroître, c’est-à-dire, dans leur langage, notre capacité à rentrer la tête entre les épaules afin d’encaisser les coups. Il n’est plus question de chercher à atténuer, collectivement, il ne reste plus qu’à s’adapter, individuellement.

On peut considérer positivement la lucidité du gouvernement face à sa propre incurie et admettre qu’il s’agit là d’un progrès en matière de cohérence mais cela ressemble quand même furieusement à un refus de combattre. Refus de combattre la dégradation généralisée de nos conditions d’existence mais pas les hérauts/héros appelant, de plus en plus fortement puisque les appels restent sans suite, au sursaut.

France Stratégie, « service du Premier ministre, chargé de concourir à la détermination des grandes orientations pour l’avenir de la nation et des objectifs à moyen et long terme de son développement économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu’à la préparation des réformes » (source) en France n’a pas coutume de se distinguer par des position très critiques à l’égard de l’Etat. Pourtant, au moment où le gouvernement nous faisait part de son renoncement, cet organisme publiait un opus de plus de 150 pages traitant des ‘Incidences économiques de l’action pour le climat’ qui définissait la période que nous vivons comme une fenêtre réduite appelant à des actions immédiates, à « faire en dix ans ce que l’on a peiné à faire en trente », s’inquiétant des effets macroéconomiques des politiques en cours. Après avoir rappelé combien l’empreinte carbone, même au sein d’un même pays, tel la France, est directement liée au niveau de vie, le rapport soulignait l’impératif d’équité et rappelait les conditions d’une transition juste. Au regard de ces 150 pages, le renoncement gouvernemental n’apparaît pas comme le constat d’un défaut d’analyse ou d’un manque de moyens d’action au niveau national, mais révèle plutôt la duplicité d’un pouvoir qui refuse de pouvoir (agir), qui se lave les mains, laissant le champs libre au marché et aux lobbies, fermant les yeux sur la multiplication des victimes. Le voici exposé sans fards, ce fameux pari dans lequel nous sommes engagés.

Qui sème l’angoisse …

Mais ce sont des mots, des raisonnements, des chiffres tout cela, à qui cela parle-t-il ? Ce que veulent les médias, qui sont là pour faire notre éducation, c’est de l’émotion. Le dernier rapport du GIEC, évoqué plus haut, a-t-il fait l’objet d’un traitement médiatique un peu plus marqué que le précédant ? Certes, mais nullement pour en expliquer la teneur, à savoir essentiellement les enjeux et les choix techniques, politiques et sociétaux qui s’offrent à nous. Pas plus que pour traduire pour le grand public le message impérieux d’incitation à des actions et des choix forts, sans retard, pourtant criant dans ce document. La lessiveuse médiatique, qui tourne à l’audimat (garant des revenus publicitaires), se plie aux exigences des actionnaires (voir illustration) et s’étend volontiers aux pieds du pouvoir, a accouché d’un message d’angoisse et de détresse. L’angoisse est une ADM, une arme de dissuasion massive.

Conclusion : devant ces choix cruciaux, nous avons sauté le stade ‘débat’ collectif, esquivé tant par les gouvernants que par les médias, dont le rôle est crucial. Aiguillage bloqué, la locomotive continue allègrement sur sa lancée. Les gouvernements nous montrent quasi quotidiennement, à titre individuel ou une fois réunis (COP), que ce n’est pas d’eux que viendra l’inflexion décisive, soit qu’ils soient contraints par des échéances électorales calées sur le très court terme, soit qu’ils soient plus ou moins inféodés aux pouvoirs économiques et financiers. Là où les gouvernements ne sont pas à la hauteur des enjeux, peut-être pourrions-nous attendre mieux des instances internationales ?

L’ONU à Davos : la vérité toute nue.

Le secrétaire général de l’ONU, en baissant son pantalon, nous fait entrevoir …

Minés par l’anxiété, baladés d’annonces tonitruantes en consultations bidons, constatant le ferme choix de nos gouvernants de n’assumer aucun choix susceptible d’altérer substantiellement les conditions actuelles de répartition des pouvoirs et de distribution des revenus de l’activité économique, nous serions en droit de nous interroger : mais alors, qui décide ?… Les crises, même déclinées différemment sur le plan local, étant d’ordre planétaire, on s’attendrait à voir l’ONU assurer le leadership sur ces questions. Qu’en est-il ? Et bien ici aussi les choses se décantent bien ces derniers temps. En janvier 2023, lors du Forum Économique Mondial de Davos, Antonio GUTERRES, secrétaire général de l’organisation, prenait clairement le leadership, celui de l’indignation en tout cas. Après avoir dénoncé « l’état déplorable de notre monde », « la culture de la désinformation » et le greenwashing, « une myriade de défis et de problèmes interdépendants », la spirale de la dette, les guerres, évoquant une « réaction en chaîne », Monsieur GUTERRES n’hésitait pas à admonester l’élite économique mondiale et même à s’en prendre frontalement à l’industrie pétrolière. Sans omettre néanmoins d’émailler ses remontrances de nombreux « my dear friends ».

Mais à Davos on n’est pas réunis pour débiter des contes pour enfants. Extrait de ce discours, dans la langue originale, car l’expression en est plus percutante encore : « In many ways, the private sector is leading. Governments need to create the adequate regulatory and stimulus environment to support it ». Au sein du Forum, lorsque l’on parle du secteur privé, on n’évoque pas la boulangerie du quartier ou l’entreprise de plomberie de votre beau-frère mais les multinationales et les fonds financiers. Le leader est désigné, c’est le capitalisme mondialisé. Aux gouvernements de leur ouvrir la route et de pourvoir aux incidents.

Résumons-nous. L’ONU est une institution internationale créée en 1945, au sortir des ravages mondiaux que l’on sait, et regroupant près de 200 états. Elle constitue « la garantie du droit international et dispose de pouvoirs spécifiques tels que l’établissement de sanctions internationales et l’intervention militaire » (source). Le Forum Économique Mondial « est une fondation à but non lucratif et organisation de lobbying créée en 1971 » dont la mission « est (d’)améliorer l’état du monde (« Improving the state of the world ») mais Davos est en pratique connu comme un haut lieu de lobbying, de business, et de fête » (source). Et c’est dans cette enceinte que le plus haut dirigeant de l’instance supranationale la plus élevée vient chouiner d’abord (« c’est vilain ce que vous faites ») puis implorer ces dirigeants de haut vol, au sein desquels pas mal de charognards (ici ou ici, parmi mille autres), de bien vouloir faire quelque chose (« parce que tout part en couilles et moi je peux rien y faire »). Au terme de cet exercice de lucidité, que répondre à la question « Il est où le vrai pouvoir, en fait ?…. ». A la botte d’une nébuleuse de pouvoirs économiques et financiers, pas toujours cohérents ni univoques d’ailleurs, mais qui n’a aucun intérêt à réduire la voilure du vaisseau productiviste et doit faire le calcul que leur puissance les mettra à l’abri des retours de flamme. Et non ils ne sont pas fous ou inconscients, ils savent très bien où ils vont. Une telle vision n’est nullement complotiste, mais tropistique (c’est-à-dire qui procède d’un tropisme) (nous y reviendrons peut-être dans un prochain article), personne n’a la main.

Épitaphe : à nos chers espoirs disparus.

Nous avons dépassé six seuil (limites planétaires) sur neuf, nous avons consommé au cours des seules trois dernières années 50 % du budget d’émission de carbone qui nous était ‘alloué’ par les objectifs de la COP 21, et nous constatons que les manettes ne se trouvent ni dans les mains de ceux que nous voyons comme nos dirigeants, ni dans les hémicycles des instances internationales mais dans des cénacles où les préoccupation relatives à votre sort, au mien et plus encore celui des générations à venir passent bien loin derrière la question de la rémunération du capital au cours des six prochains mois. Voilà qui devrait nous permettre pas mal de désespoirs …

Nous n’allons pas cumuler plus avant les raisons de désespérer. D’autant que, rappelons-le, le même exercice de décantation appliqué à d’autres thématiques que le changement climatique – I.A., eau, agriculture (ici, ici ou ici), etc. – aboutirait grosso modo à des constats identiques. Nous touchons le fond, c’est bien l’exercice le plus décapant que nous puissions faire que de reconnaître que l’espoir est vain. Si jusque là nous étions plutôt tentés par exhortation « Allons enfants de l’apathie ! », il semble que nous en soyons réduits en ce jour à entonner « Aux larmes, Citoyens ! ». Bienvenue dans l’immonde d’après …

Déréliction.

Quelles que soient nos réticences à le reconnaître, et plus encore à en assumer les conséquences, nous vivons une situation de déréliction. Nous n’y sommes nullement préparés. Nos mythes modernes, l’homme maître et possesseur de la nature, la belle ligne ininterrompue du Progrès, nos ‘Droits de l’Homme’, direction les oubliettes. Nous sommes empêtrés dans des valeurs, représentations, et attentes, d’un monde qui déjà n’est plus. Avec les addictions et les taches aveugles qui vont avec. Au plus nous conserverons quelque espoir, au plus dure sera la confrontation inévitable et au moins nous pourrons trouver en nous les forces et les ressources qu’il nous faut bien rechercher. Et si le caractère effroyable du tableau que nous avons longuement dressé ci-avant ne fait aucun doute, notre déréliction nous place, paradoxalement peut-être à première vue, dans la configuration optimale pour ce faire. Car l’individu ne se réduit pas à des pratiques et croyances, qu’elles soient personnelles ou collectives. Tourner le dos à nos espoirs, c’est accepter/reconnaître la disparition/l’obsolescence de nos anciens cadres des référence, schémas d’analyse/compréhension du monde et de nos expériences, de nos fantasmes projetés sur le monde (le Grand Soir p.ex .), etc. Et donc se mettre en capacité de recréer une vision du monde et de l’individu au sein de celui-ci, d’engager une révolution poétique, de refonder même notre pensée. Ce à quoi nous ne pouvons pas renoncer, par contre, c’est à notre condition essentielle de vivant, notre appartenance à l’extraordinaire aventure de l’existant, d’exception au néant.

Notre déréliction peut être vue tout autant comme une libération que comme une perte dramatique. C’est ce que nous tenterons de développer dans le prochain post. Nous irons à la rencontre de l’espérance car la confrontation à l’impossibilité de l’espoir nous ouvre la voie de l’espérance. L’espoir est le refus du présent, l’espérance est intemporelle. L’espoir est porteur d’un désir personnel, l’espérance ne se réduit pas à un contenu. L’espoir relève d’une position égotique, l’espérance constitue une position existentielle. A suivre donc, nous verrons bien où nous mène cette quête …

Ce texte se poursuit avec l’article « Au-delà des ruines ».