Happy birthday !

Il est tentant de nous imaginer capables de tisser de nos mains le fil de nos existences. Qu’il nous appartient, sur le chemin, de faire les « bons choix », une fois arrivés à l’un ou l’autre carrefour, voire de nous équiper de diplômes porteurs et réseaux relationnels ad hoc. Un cran plus loin, nous sommes maintenant incités à valoriser notre capital personnel (1), ou à élaborer notre plan de vie (2). Une forme d’arrogance qui sied bien à notre monde, celui qui fait preuve de grands talents une fois qu’il s’agit de réduire l’humain à l’un ou l’autre de ses pires travers. La mainmise également d’une certaine rationalité et des valeurs du discours dominant sur nos existences (3). Une mine d’or enfin pour coaches divers et thérapeutes du ‘développement personnel’.

Difficile d’échapper à ce modèle. Il est des expériences vécues néanmoins qui procèdent du ‘lâcher prise’ sur le lendemain. J’aimerais conter ici l’histoire du camion rouge … Mais avant d’en entreprendre le récit, je vous propose un rapide détour, aussi simplement que possible, sans théoriser aucunement, par quelques considérations relatives à l’expérience et au récit. Que le lecteur pourra ‘sauter’ sans dommage s’il le souhaite.

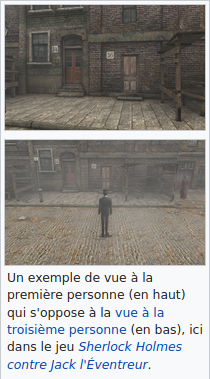

La seule expérience de première main à laquelle j’ai accès ne peut être que la mienne. Truisme sans doute mais constat déterminant (4). Le récit à la première personne peut néanmoins, il me semble, s’écrire de deux manières radicalement différentes. J’essaye dans ces pages d’éviter la première, la mise en scène, où je le considérerais de derrière la caméra, position depuis laquelle je décrirais la scène. Cette pratique, de l’ordre de l’objectivation, sonne faux quelque part et se prête en outre à la mise en scène, comme je la nomme. A celle-ci je préfère la voie d’une reconstitution en mode ‘vision subjective’ (dite aussi vision à la première personne, comme dans certains jeux vidéo), me replongeant dans le ‘monde intérieur’ de ces moments, le contenu de la pelote venant plus ou moins aisément une fois que l’on a commencé à en tirer le fil. Fil complexe, constitué de multiples brins faits d’images, de sons, d’émotions, d’odeurs, de sensations. Il n’est nullement question de rechercher par là une hypothétique authenticité du souvenir, la mémoire ne se comportant pas en support passif (5) mais opérant en permanence des démontages et remontages d’éléments. C’est le cheval de l’intuition que je choisis de monter lorsque je saisis et tire ainsi de l’intérieur le fil du souvenir, monture qui bien mieux que moi sait le chemin.

La belle histoire du camion rouge

La belle histoire du camion rouge donc, a pour cadre, une fois de plus, les reliefs du Haut-Atlas. Cela ne doit rien au hasard, on s’en doute, ni à la réelle émotion qui me relie à ces territoires. La plongée sans « ligne de vie » dans un tel univers est faite pour cela : se rendre disponible, exposé, pour les multiples expériences à venir.

Or donc, je redescendais d’une longue traversée du haut-plateau, de Zaouiat Ahansal à Tabant, via Taghia, longues journées de marche épuisante sur un territoire d’une beauté extraordinaire. Affaibli par une très méchante infection intestinale, j’avais abrégé d’une journée la traversée pour rejoindre le haut de la vallée d’Aït Bouguemez (dite, vision une peu simplette , « vallée heureuse ») où j’avais trouvé le toit et le couvert dans un gîte pour groupes, désert à cette époque de l’année. De là j’espérais pouvoir rejoindre Tabant par la piste par un moyen de transport moins épuisant que mes vieilles gambettes. Après un luxueux repas de riz blanc cuit à l’eau, délicatement accompagné de son liquide de cuisson, précédant une nuit fort moyennement réparatrice, j’entreprends de rejoindre le village, un ou deux kilomètres plus bas, en quête d’un véhicule quelconque, suivant le raisonnement élémentaire que la probabilité d’en trouver un augmenterait en bord de piste. Tout à l’heure cela avait un peu chauffé entre le proprio et moi, nous ne nous étions pas assez clairement mis d’accord sur le prix (erreur!), du coup je n’avais pas vraiment pu tenter de lui soutirer quelque information.

Le temps passe. Le temps passe toujours …

Très matinal comme d’habitude, je ne vois presque personne en longeant le village. La piste poussiéreuse rapidement rejointe, j’entreprends de la suivre durant une vingtaine de minutes, jusqu’au moment où j’aperçois trois ou quatre hommes, assis au bord, visiblement occupés à attendre quelque chose. Quoi ? Un taxi collectif sans doute ou un minibus qui les amènerait au bourg. Je tente le contact mais cette fois mes quelques mots de berbère n’y suffisent pas. Je m’écarte de quelques mètres et m’assied moi aussi. L’attente est un art auquel je commence tout juste à m’initier. Nous verrons bien …

Le temps passe. Les bruits du village proche témoignent du démarrage de la journée. Le temps passe toujours. Il me semble souvent plus discret ici qu’ailleurs, c’est à peine si on le voit passer. Je n’ai aucune idée de l’heure, plutôt tôt encore me semble-t-il, vu la fraîcheur persistante. Sur la piste toujours rien, rien que la poussière, qui s’élève parfois mollement sur un coup de brise avant de retomber quelques mètres plus loin. Je n’ai rien entendu venir mais au raidissement de mes voisins je saisis que leur attente, la mienne aussi peut-être, devrait prendre fin sous peu. Les imitant, je me relève, et c’est alors que je le vois arriver.

Quelque peu assoupi par l’attente, je suis saisi par cette vision d’un superbe camion de chantier des années cinquante, d’un rouge pétant, poudré de poussière comme une vieille maquerelle mais bien vaillant encore semble-t-il. Deux ou trois bonshommes sont déjà à bord, j’imagine que le conducteur fait le tour des hameaux avant de descendre au bourg ces hommes qui cherchent à se faire embaucher pour la journée. Mes compagnons d’attente ont sauté dans la benne ou sur le toit après avoir filé la pièce au conducteur. Je m’approche de sa vitre ouverte et, coup de chance, on arrive à se comprendre lui et moi. Le gars rejoint bien Tabant et pour deux dirhams (6) je fais partie du voyage. Le billet de transport le moins cher de mon existence.

J’ai dix ans !

Mon sac jeté par dessus bord, j’y grimpe, tiré par mes prédécesseurs. Je me laisse glisser au fond de la benne, le sac à côté de moi. Et c’est là que cela se passe … Dans la poussière dont nous profitons amplement là derrière, les grincements pathétiques des lames de ressort épuisées, les secousses qui à tout moment me décollent plus ou moins violemment les fesses de la tôle, arrive l’illumination soudaine de la date (dans ce mode d’existence le calendrier fait rarement partie de mes préoccupations premières) : nous sommes aujourd’hui le jour de mon anniversaire … Happy Birthday ! Accroché d’une main à mon sac, de l’autre au rebord de la benne, je crois bien que durant un instant j’ai souri d’une oreille à l’autre. J’ai dix ans là. Oui, j’ai dix ans et je ne peux rêver cadeau d’anniversaire plus extraordinaire qu’une longue balade sur la benne d’un beau camion rouge ! Celui-ci d’ailleurs devait avoir bien bossé déjà lorsque j’ai soufflé mes dix bougies, pour de vrai. Je me laisse couler dans cette image, qui devient sensations, passant ma main dans les cheveux ébouriffés du gamin.

Le dénominateur commun n’est pas loin

Un calme paisible m’a envahi. L’instant n’ a rien d’une béatitude néanmoins, Il me semble tout ressentir au carré : les cahots (ouïe!) les odeurs des champs qui commencent à se réchauffer, celle du crottin d’âne sur la piste, la fumée des petits feux de cuisine à la traversé d’un hameau, le vent qui s’est fait plus chaud maintenant et agace doucement la pilosité de mes avants-bras. A la dérobée, je jette un œil sur mes compagnons de route silencieux, difficile il est vrai d’échanger plus de deux ou trois mots hachés dans ces conditions. Le regard au loin bien souvent, les paupières mi-closes protégeant les yeux de la poussière, ils portent là leur vie de chaque jour, bien différente de la mienne. Et en même temps, le dénominateur commun (à nos existences) n’est pas loin, on peut presque le toucher là. Accroché d’une main à cette coque de métal rouillé, je continue à me laisser imprégner. A la joie indicible du gamin comblé vient s’ajouter une autre sensation encore. Comme si une bulle invisible s’était formée autour de mon beau camion rouge, au croisement radicalement improbable des trajectoires individuelles de ses occupants.

Étape après étape, la benne s’est remplie. Les cahots nous poussent les uns contre les autres, les coudes, les épaules, les genoux se heurtent. Mon voisin, monté à bord lors du dernier arrêt sort de sa poche une clope roulée à la diable qu’il a du confectionner en attendant le camion. Je lui tends mon briquet, échange de regards autour d’une flamme vite éteinte, bouffée de fumée, chacun retourne à ses pensées. La vallée s’élargit, nous devons être proches du bourg maintenant. Quelques minutes plus tard en effet, le camion s’arrête sur une vaste aire dégagée, un peu avant les premières maisons du bourg. C’est ici sans doute que les journaliers seront chargés à bord des pick-ups des patrons venus chercher la main d’œuvre pour les cultures qui sont dans cette large vallée d’un tout autre ordre que dans les villages de montagne : vastes champs et vergers, coopérative agricole, chambres froides de stockage, etc. La route goudronnée passe là d’ailleurs, c’est tout dire. Fin de la parenthèse onirique. Je laisse avec un soupçon de regret s’envoler dans les nuages le gamin de dix ans au visage traversé d’un beau sourire, salue mes compagnons de voyage, charge le sac sur le dos et m’éloigne lentement vers le bourg …

Hors de toute ligne droite

Un tel récit, tout ce qu’il y a de plus anecdotique, n’appelle à mes yeux aucune conclusion. De multiples expériences telles que celle-ci, petites ou non, procédant toutes du même ‘lâcher prise’ m’ont néanmoins conféré une assurance suffisante à me donner l’envie de confier, dans des situations d’une autre amplitude, les rênes à l’intuition (7) . Me laisser en quelque sorte bouleverser, hors de toute trajectoire ressemblant peu ou prou à une ligne droite. D’autres cadeaux inattendus ont succédé à celui offert au gamin aux yeux émerveillés. Ce blog ressort de la même aspiration. Lâcher prise nous enrichit.

__________

(1) « Dans son ouvrage consacré au capital humain en 1964, G. Becker le définit comme « l’ensemble des capacités productives qu’un individu acquiert par accumulation de connaissances générales ou spécifiques, de savoir-faire, etc. » Chaque travailleur dispose d’un « capital » propre, constitué par ses qualités personnelles et sa formation. Comme tout actif ou patrimoine, ce capital est un stock qui peut produire des ressources, s’éroder ou croître s’il fait l’objet d’un investissement » (Rochford, L. (2016). Contrepoint – Gary Becker et la notion de capital humain. Informations sociales, 1(1), 65-65. https://doi.org/10.3917/inso.192.0065 https://doi.org/10.3917/inso.192.0065 ). Le concept qui ,depuis 1964, a remporté le succès que l’on sait se trouve néanmoins l’objet de critiques cinglantes, jusqu’au sein même des milieux du management voir p.ex. Cadet, I. (2014). La mesure du capital humain : comment évaluer un oxymore ? Du risque épistémologique à l’idéologie de la certification. Question(s) de management, 1(1), 11-32. https://doi.org/10.3917/qdm.141.0011). Au-delà des sérieuses limites explicatives que constitue l’hypothèse classique de l’économie mainstream des choix économiques portés par des individuels rationnels. D’autres auteurs mettent notamment en évidence l’instrumentalisation du concept par les classes sociales dominantes ou alliées : « En assimilant le salaire au revenu d’un capital, on légitime les revenus de la propriété, qui, par renversement, deviennent des revenus identiques au salaire. Les différences entre les types de revenus ne renvoient qu’aux choix différents effectués par les individus : certains développent leur patrimoine financier; d’autres, leur patrimoine humain. La position des propriétaires du capital est ainsi confortée. De même, et de façon plus immédiate, se trouve confortée la position de ceux qui occupent une place privilégiée dans la hiérarchie salariale. En ce sens, la théorie du capital humain pourrait être considérée comme une idéologie des classes moyennes. Certaines théories inspirées du marxisme mettaient en cause les salariés à hauts revenus en affirmant que ces hauts revenus sont des profits masqués en salaires, qu’ils sont le résultat d’une alliance passée entre les propriétaires du capital et les cadres gestionnaires de ce même capital (Establet et Beaudelot [1976]). La théorie du capital humain au contraire, en faisant des salariés à haut revenus des salariés comme les autres, qui ont seulement su mieux gérer leur patrimoine humain, légitime et conforte leur position dominante. »Poulain, É. (2001). Le capital humain, d’une conception substantielle à un modèle représentationnel. Revue économique, 1(1), 91-116. https://doi.org/10.3917/reco.521.0091 .

(2) La recherche de référence bibliographique peut s’avérer fastidieuse mais elle offre de temps à autre de petits moments de plaisir simple. Ainsi de l’adresse de ce site « Je change my life » (100 % branché, c’est certain!) ou du mode d’emploi ‘how to do’ de cet autre.

(3) Au temps t et au point p, on ne peut planifier sa route qu’au moyen de ce que l’on connaît déjà du territoire et/ou des cartes qui nous sont fournies (et qui, redite peut-être mais rappel salutaire néanmoins, ne constituent pas le territoire mais une certaine lecture et représentation de celui-ci, réalisée dans une certaine intention par des personnes ou institutions). Du point p et au temps t on ne peut dès lors imaginer le territoire de l’existence à parcourir qu’au travers d’une lucarne étroite. On n’en tirera jamais qu’un plan de vie limité aux chemins parcourus par tant d’autres, on fera halte dans les auberges dûment certifiées et, surtout, on s’interdira de sortir du sac la machette ou la houe pour tracer, dans le sang et la sueur si nécessaire, son propre chemin. Il est navrant de croiser tant de parents anxieux de choisir pour leur enfant la bonne école qui les armera des diplômes et réseaux adéquats dans la dure compétition de l’existence. Combien de jeunes plongés dès l’adolescence, voire bien plus tôt encore, dans le moule comme plomb fondu ?

(4) D’où l’intérêt du partage de ces pages, entre autres.

(5) de type mémoire magnétique

(6) unité monétaire marocaine (1 dirham représente environ 0,1 euro)

(7) Intuition, conscience, rationalité, contrôle … tout cela ferait une matière bien intéressante pour un futur article …