Au-delà des ruines.

Cet article constitue la suite du texte « Tous les désespoirs nous sont permis ».

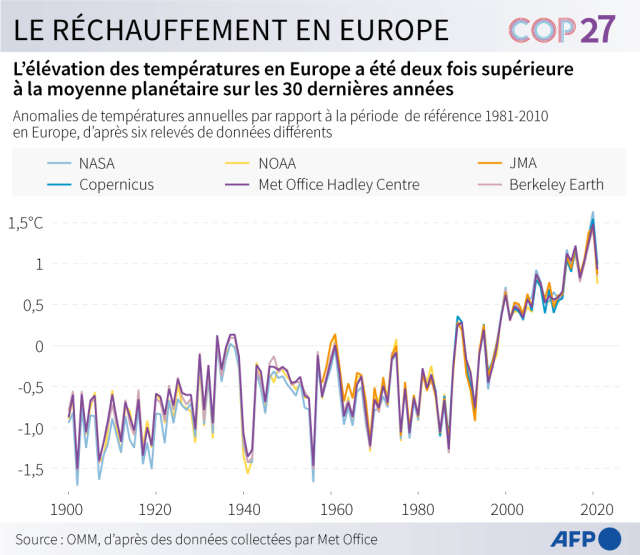

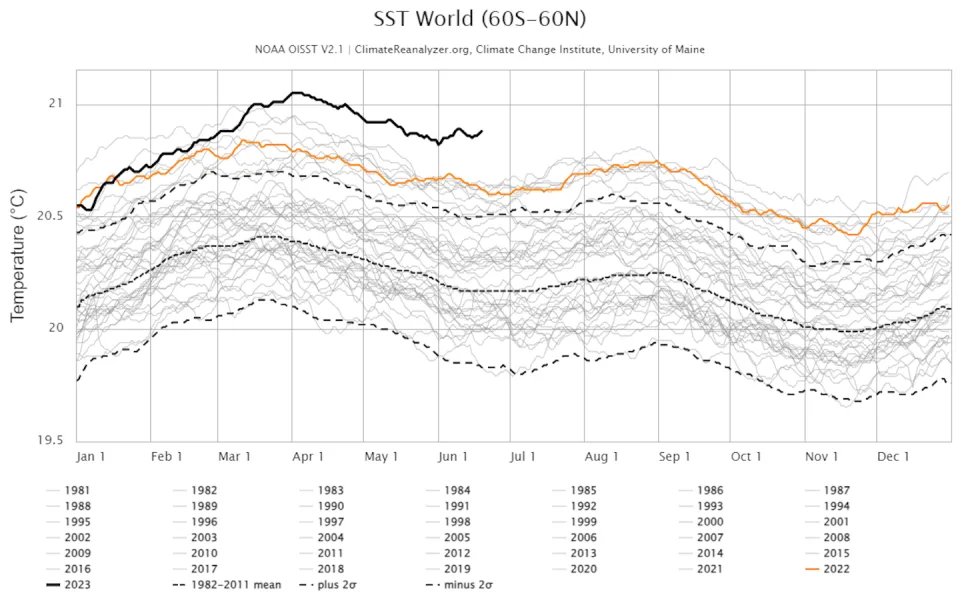

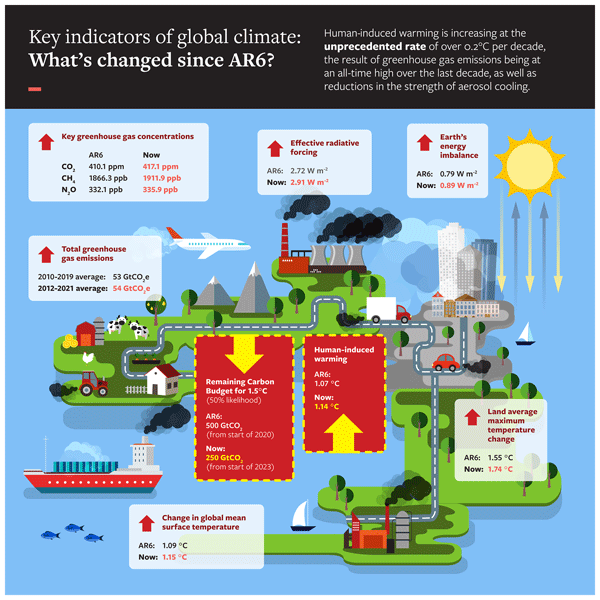

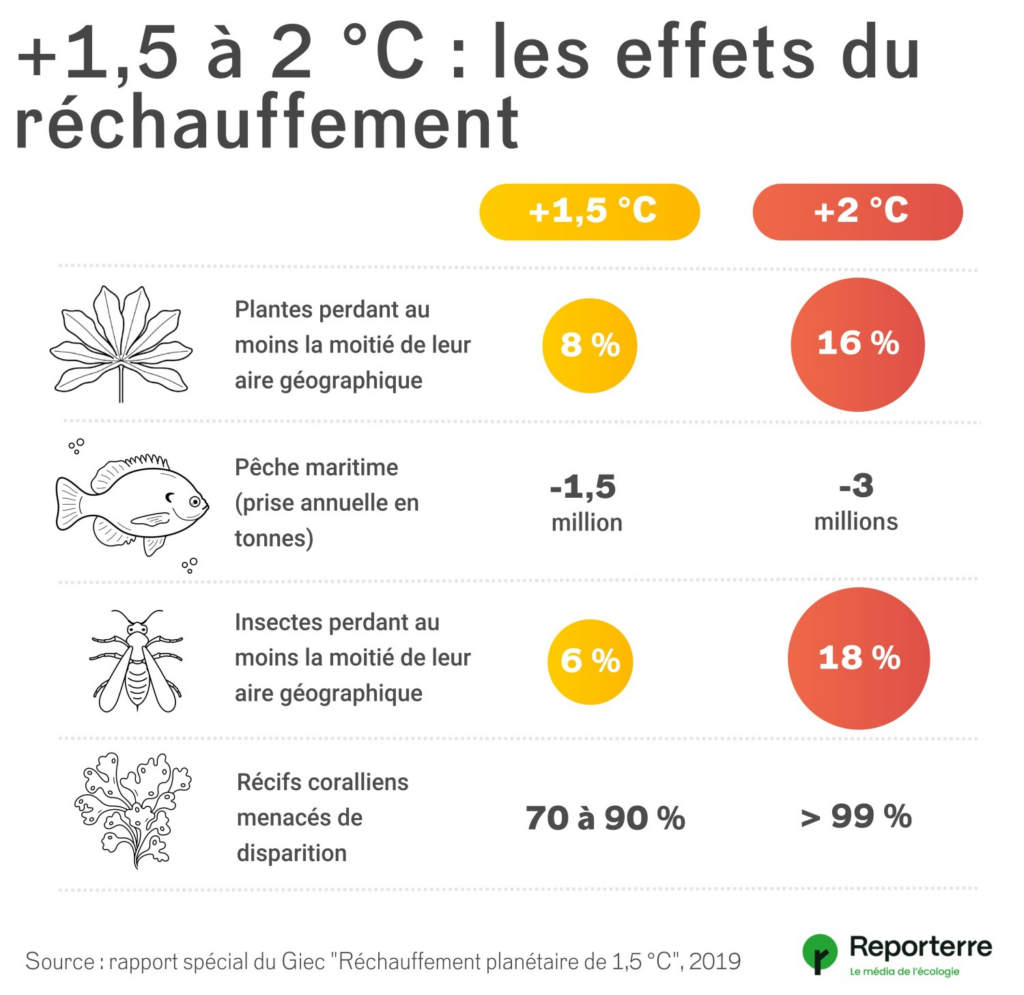

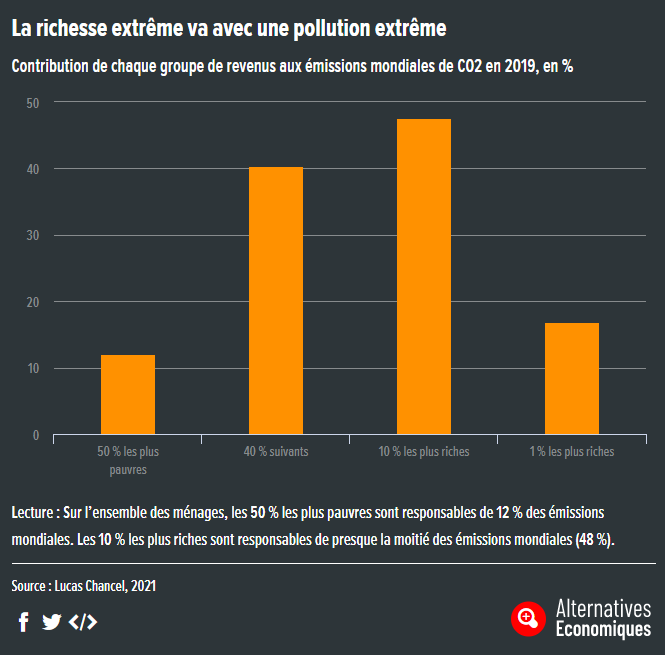

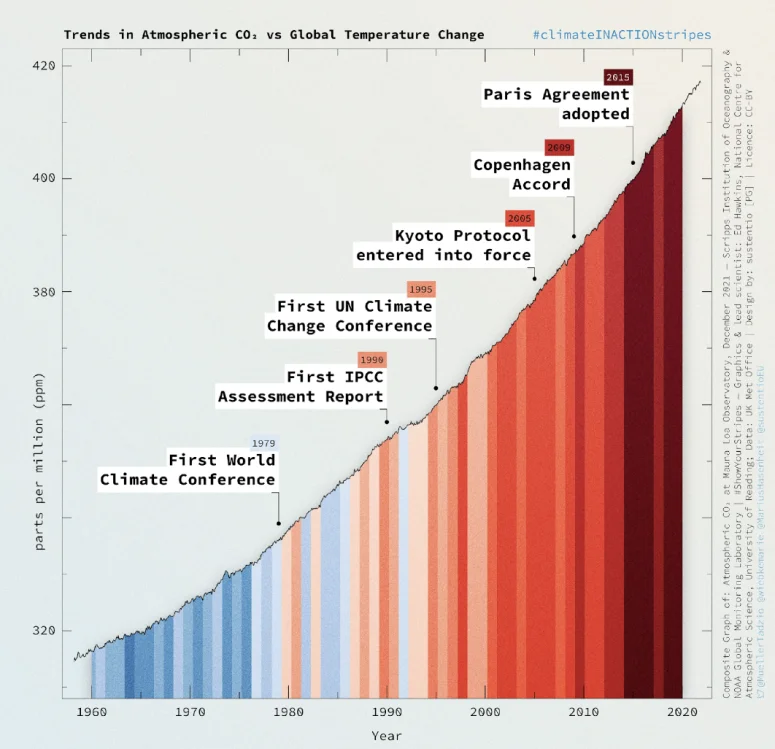

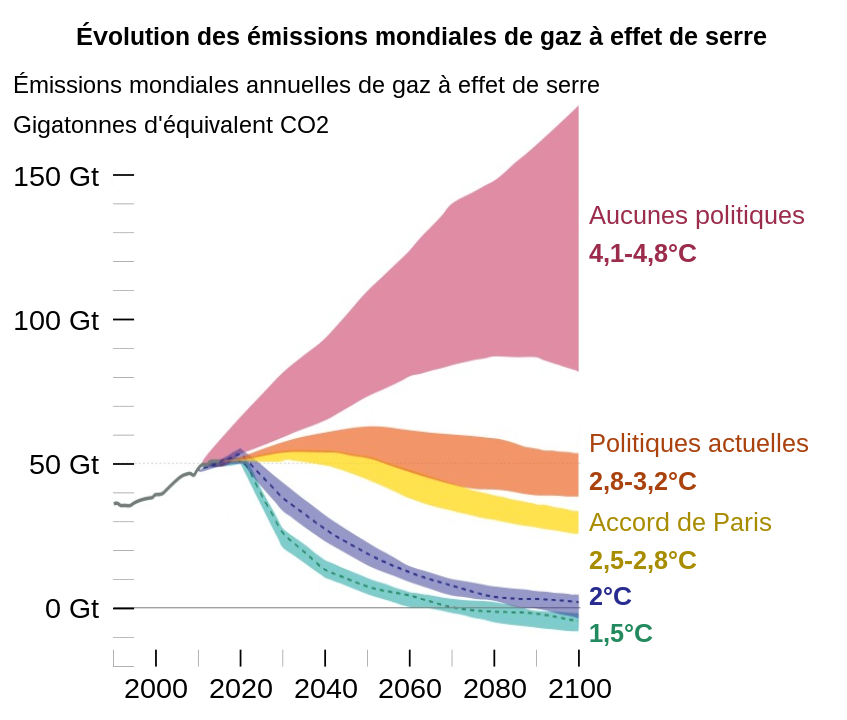

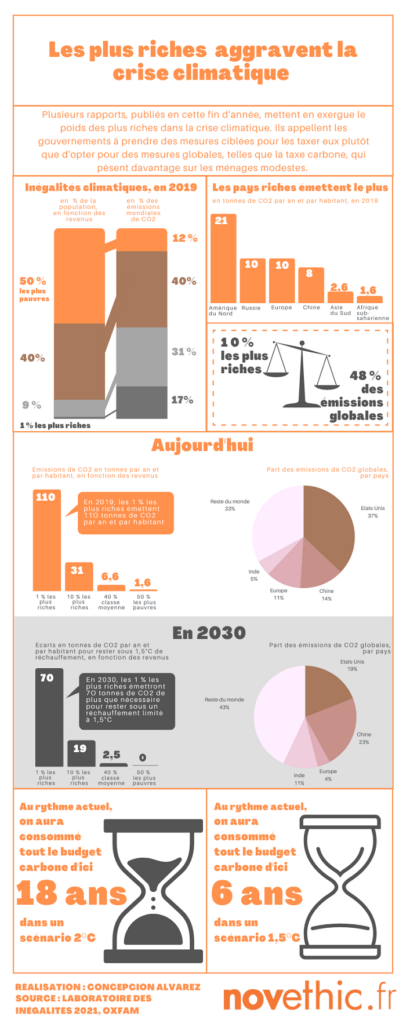

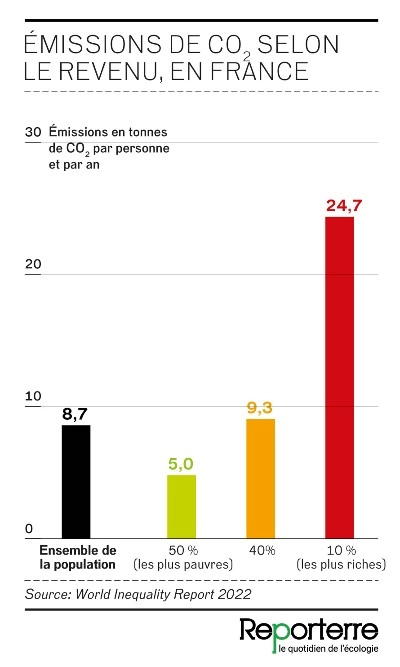

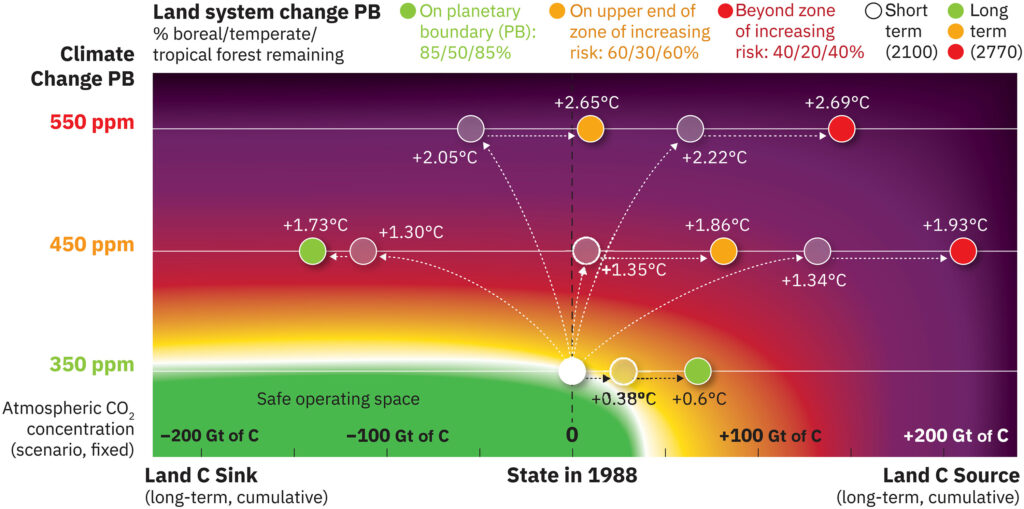

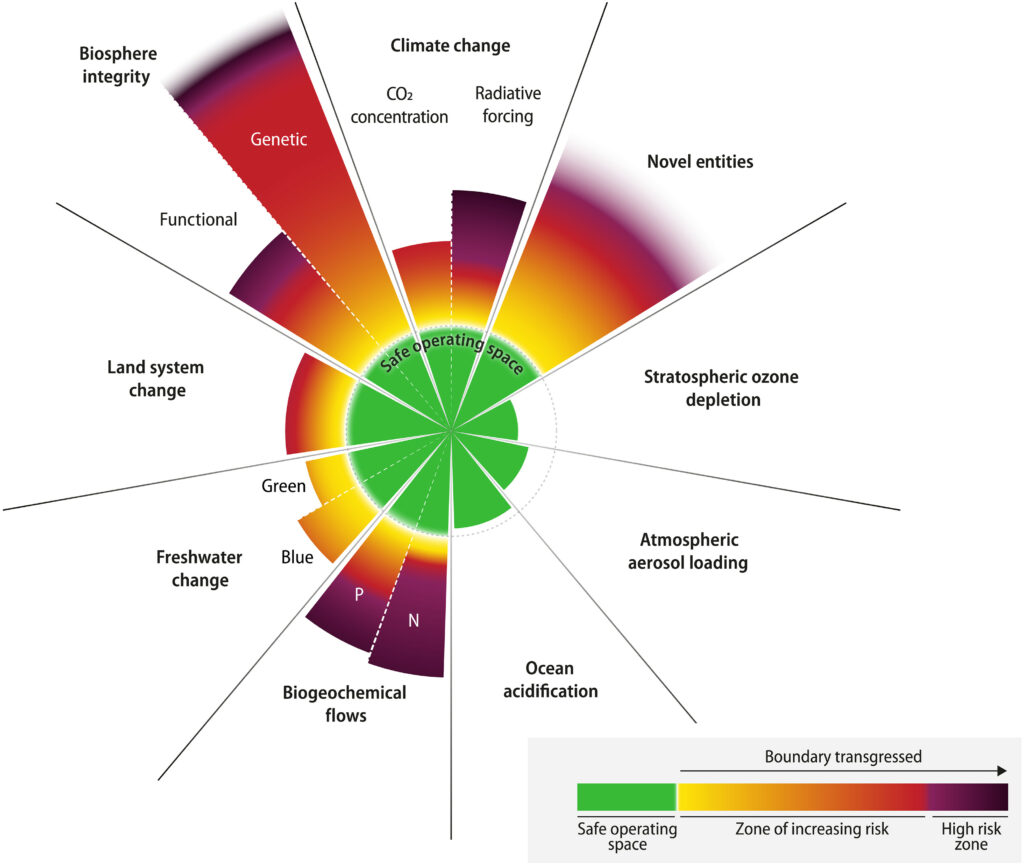

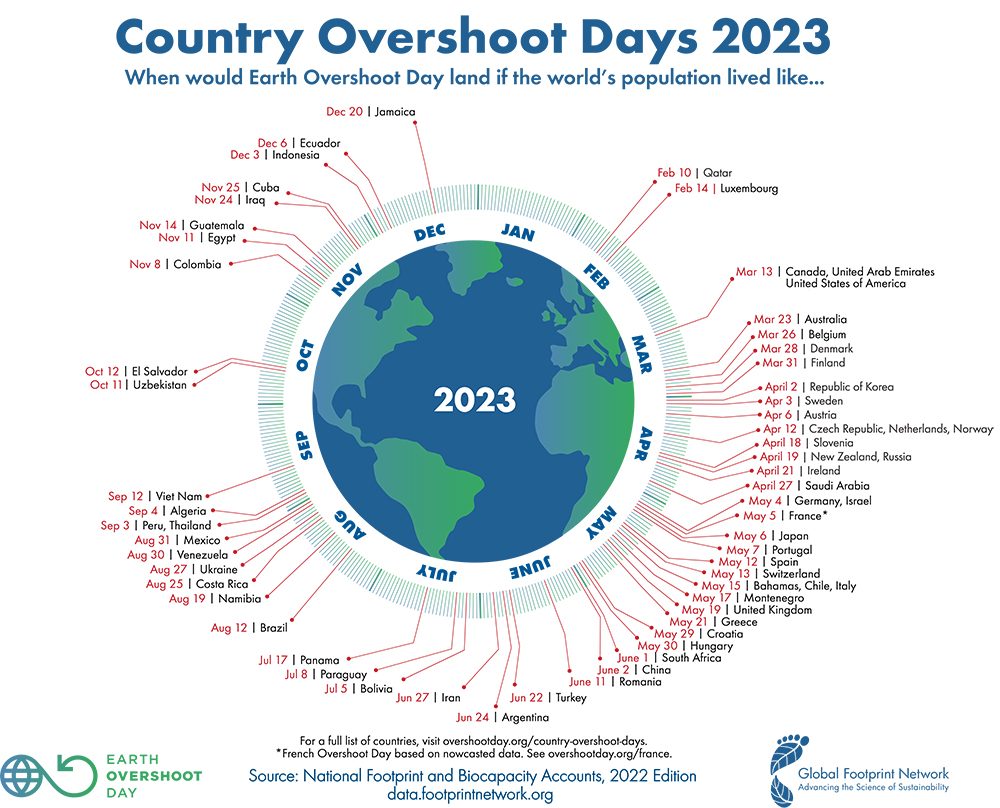

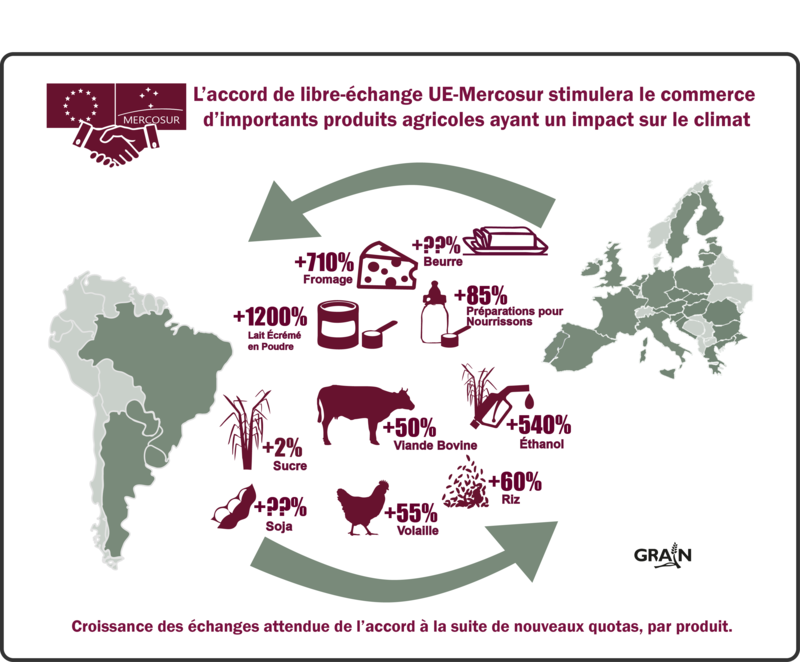

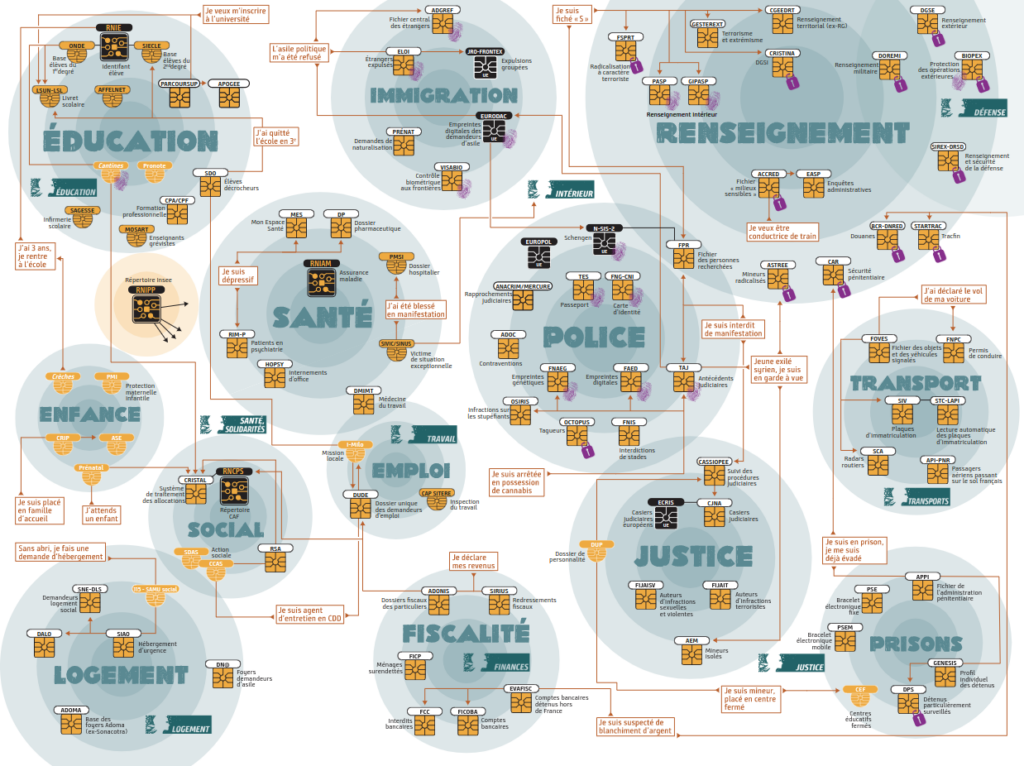

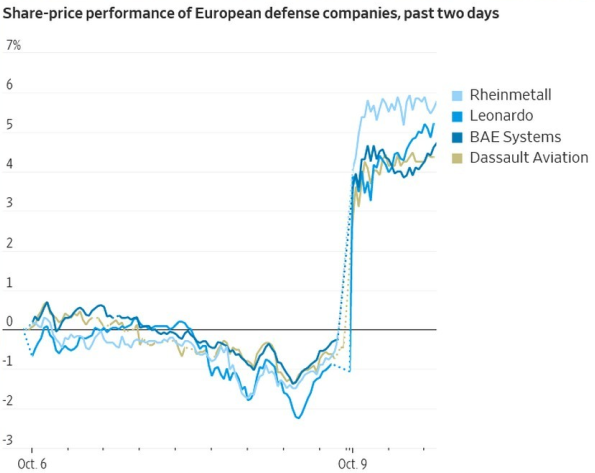

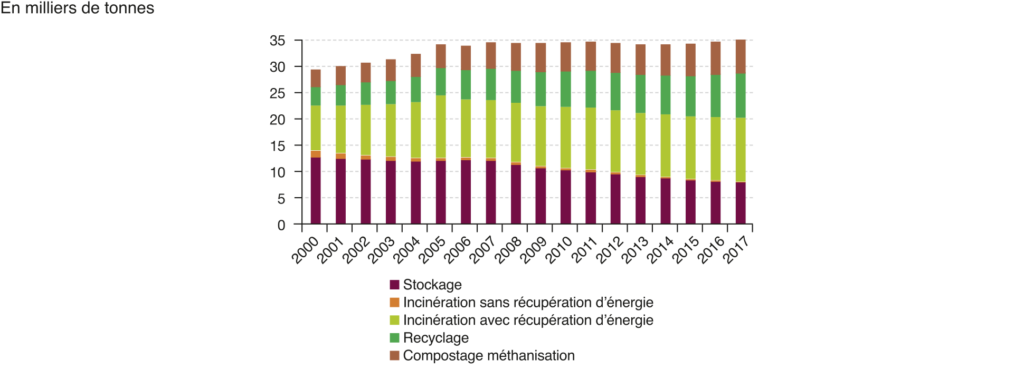

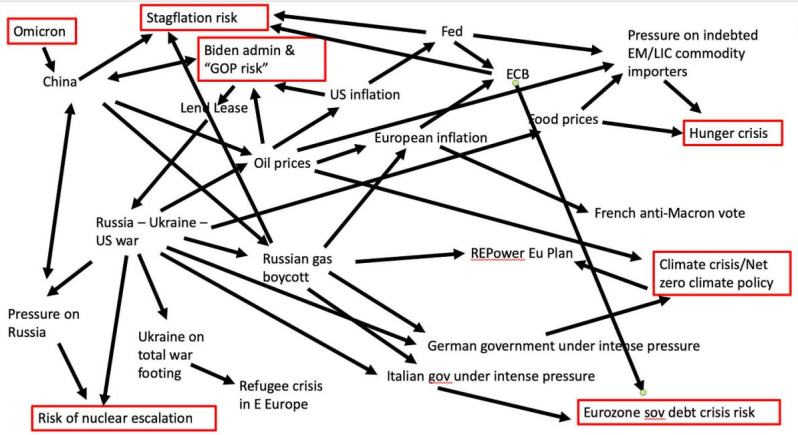

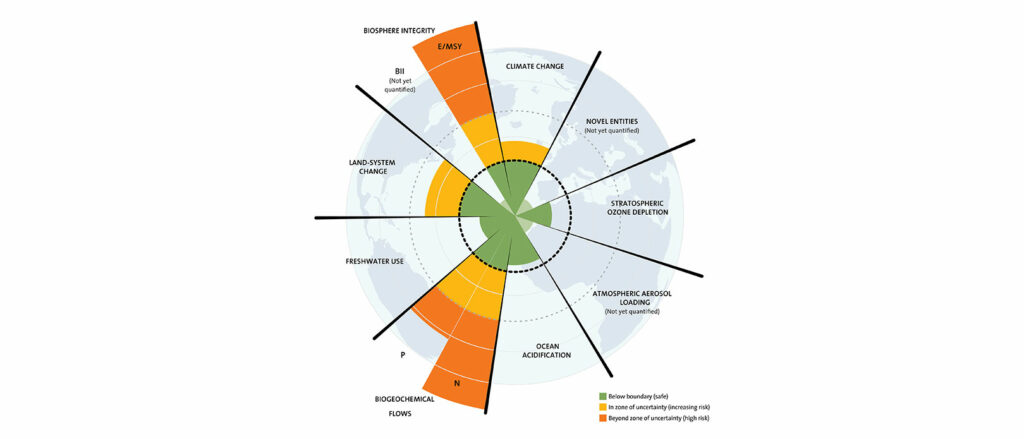

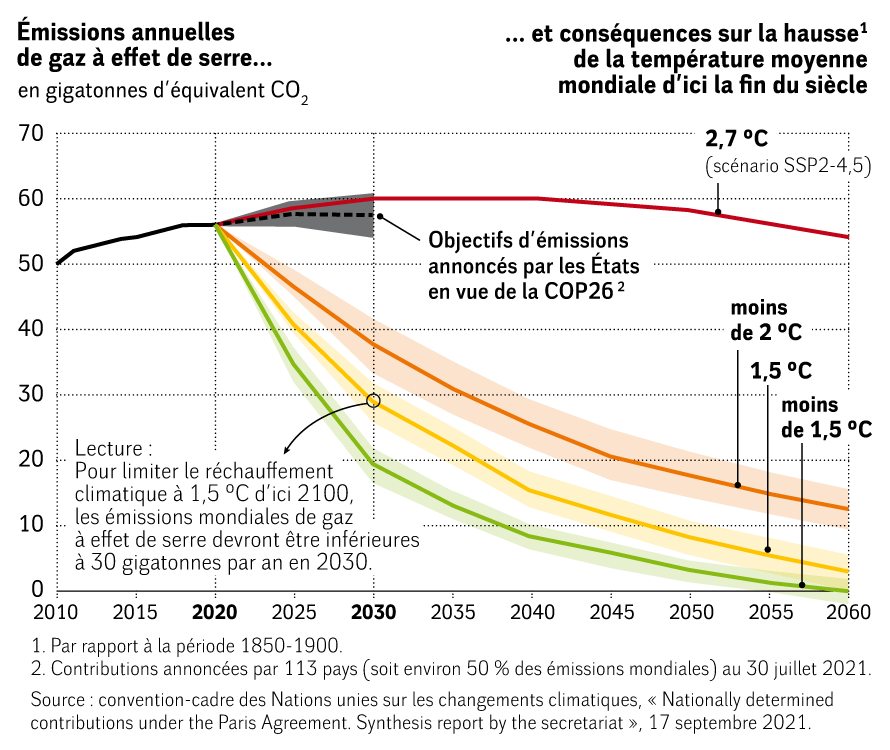

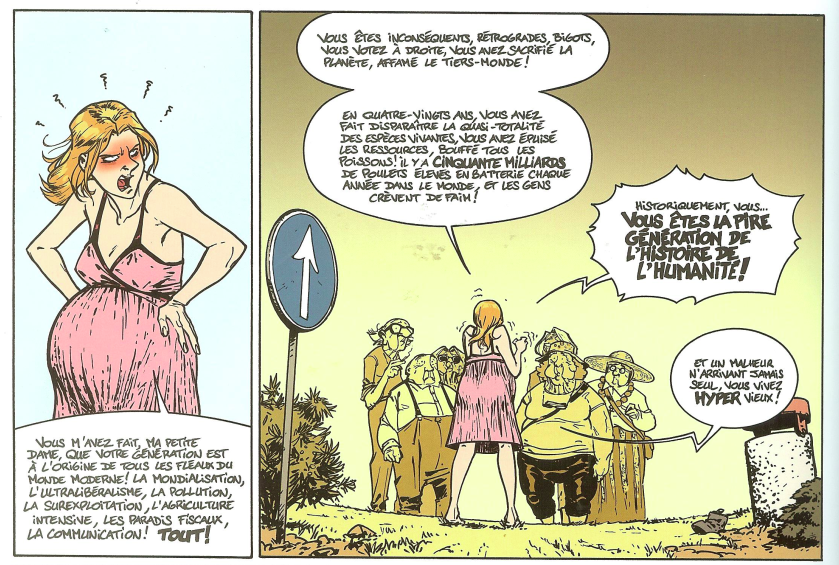

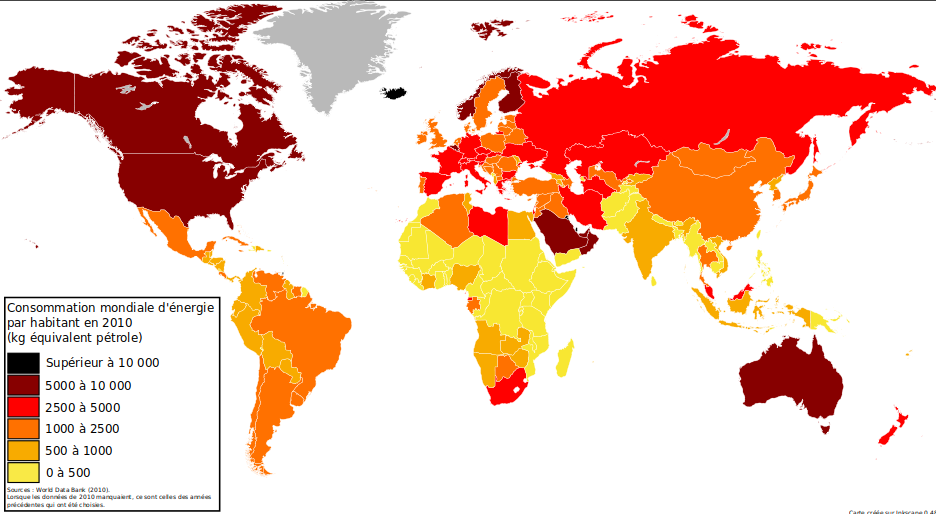

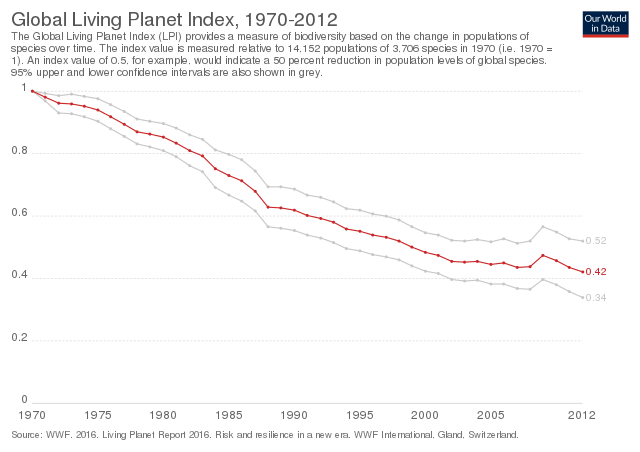

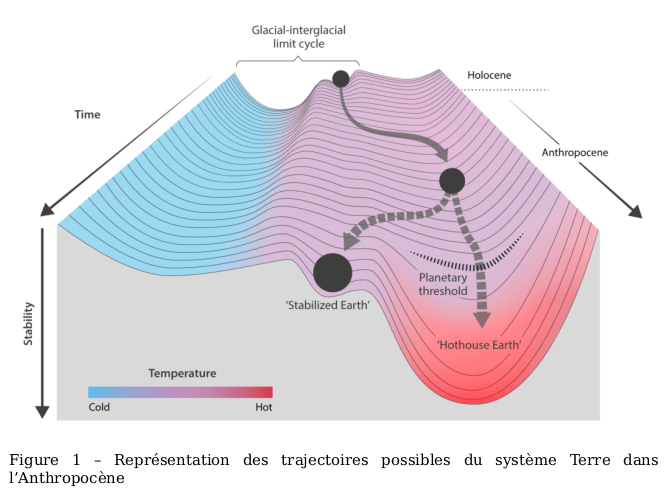

Nous en étions arrivés à l’invitation à tirer, d’une main aussi ferme que possible, une ligne définitive aux fins de solder le compte de nos espoirs. Quel que soit le point cardinal où nous portons notre regard aujourd’hui, l’horizon se révèle fermé, totalement hermétique à nos attentes. Nous en avons très longuement disserté dans l’article précédent, relativement à ce qu’il est convenu d’appeler la crise écologique, même si, ainsi que nous l’écrivions, un tel exercice eut pu être mené sur d’autres terrains (IA, TIC, autoritarisme fascisant, militarisation, etc.) tout en nous amenant à un constat identique. Nous n’y reviendrons plus, l’exercice n’étant guère enthousiasmant, c’est clair, mais surtout parce qu’il n’est ici nullement question de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit mais bien plus de poursuivre sans faiblir la ligne d’une réflexion entamée il y a un bon moment déjà.

Peurs et ruines.

Nous n’avons pas peur des ruines, nous portons un monde nouveau dans nos cœurs.

Yannis YOULOUNTAS

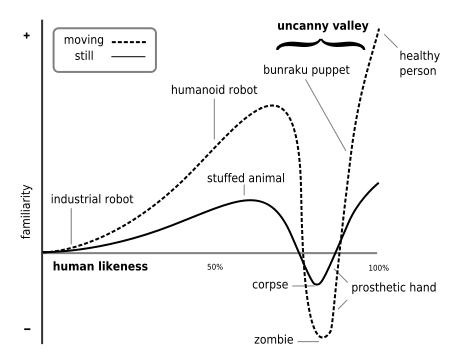

Ainsi s’expriment les protagonistes du récent film de Yannis YOULOUNTAS. La peur des ruines nous tétanise. Aussi longtemps que nous nous soumettrons à l’emprise de cette peur, que nous nous refuserons l’entrée en zone d’inconfort (mental, physique, social, intellectuel, émotionnel, tout!), que nous refuserons d’accepter la perte de tout ce à quoi nous tenons, nous resterons acteurs de notre propre impuissance.

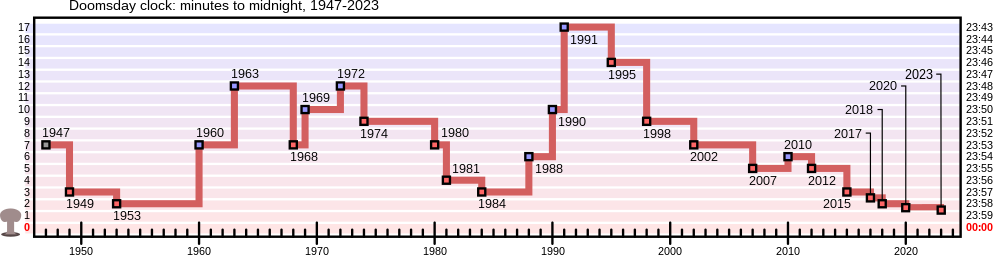

Car c’est bien de notre puissance qu’il s’agit ici. Une puissance qui n’a rien à voir avec le courage. « Le courage ? Je ne sais rien du courage. Il est à peine nécessaire à mon action. La peur, la consolation ? Je n’en ai pas encore eu besoin. L’espoir ? Je ne peux vous répondre qu’une chose : par principe, connais pas ». C’est Gunther ANDERS qui s’exprimait de la sorte, dont la vie bien mouvementée, du régime nazi le poussant à l’exil en 1933, à la rudesse de la survie quotidienne en terre d’asile (France puis États-Unis), avant d’expérimenter les joies du stalinisme en RDA, exil à nouveau, pour in fine se retrouver pétrifié face à la menace nucléaire de la seconde moitié du XXème siècle (menace qui ne nous a pas vraiment quittés, d’ailleurs). Un tel parcours eut pourtant pu justifier des exhortations au courage, ou à l’espoir.

Si ce n’est de courage qu’il s’agit, devrions-nous dès lors convoquer l’utopie ? Fut-il distant, dans l’espace et/ou le temps, l’utopie est un projet. Qui convoque le désir, lequel prend forme, en quelque sorte, dans l’espoir. Pour notre (recon)quête de puissance, à l’utopie nous substituerons l’atopie (néologisme sans aucun rapport avec une affection dermatologique), une utopie totalement ouverte, à la limite sans contenu, mais qui révèle la dynamique du changement. Et cette atopie nous la nommerons espérance, nous allons tenter de voir pourquoi et comment.

Du dés-espoir à l’espérance.

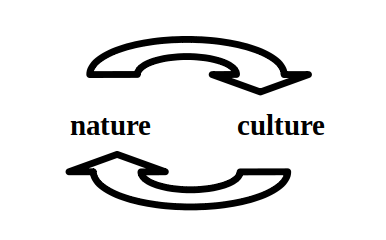

Si nous soutenons que l’espérance ne peut germer que dans le terreau du deuil de l’espoir, nous n’ignorons pas qu’un tel distinguo, s’il est possible en français, n’est pas adopté par toutes les langues. Chaque langue possède ses spécificités, richesses, possibilités. C’est d’ailleurs un des intérêts du bilinguisme que de découvrir d’autres nuances langagières et donc culturelles. Ainsi, anglophones, germanophones ou néerlandophones, parmi bien d’autres, ne distingueront pas les termes ‘espoir’ et ’espérance’. La langue française nous le permet. Elle peut se révéler bien pauvre par ailleurs, ainsi lorsqu’il s’agit désigner la neige, là où langage Esquimau comporte pour celle-ci une bonne dizaine de mots (et non cinquante comme le colporte la légende urbaine) : molle, cristalline, fine, à la surface moutonnée ou glacée, etc. Lucien SCHNEIDER, Dictionnaire du langage esquimau de l’Ungava, Presse Universitaires de Laval, 1970).

Alors que l’espoir se définit couramment comme une disposition de l’esprit humain qui consiste en l’attente d’un futur bon ou meilleur (« J’ai l’espoir d’avoir réussi mon examen »), l’espérance serait un concept plus large que nous pourrions définir à ce stade comme une confiance naturelle, sans qu’elle doive nécessairement être soutenue par un argumentaire donc, en l’avenir (ou peut-être l’advenir?). Mais sans le côté plus ou moins prédictif des références à l’avenir (ainsi que discuté plus haut avec le néologisme ‘atopie’), sans contenu dirons-nous à ce stade.

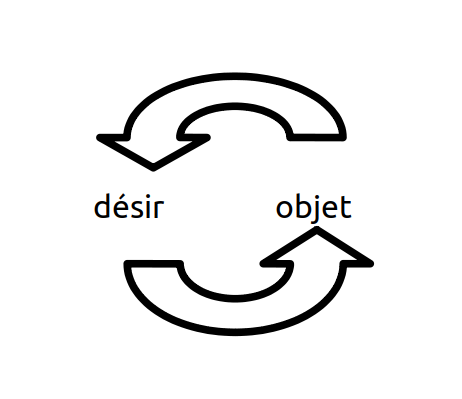

L’espoir est le prolongement du désir, dont nous avons longuement scruté les pièges, tenants et aboutissants dans un post antérieur. Il va au-delà d’un calcul de probabilité plus ou moins rigoureux, un peu comme si son objet nous était dû. On peut dès lors le voir comme une position égotique. Il suppose une certaine prévisibilité, comme s’il était en notre pouvoir d’apprivoiser le devenir des choses ou à tout le moins de conjurer l’avènement de nos appréhensions, relevant ainsi d’une volonté de maîtrise du destin. On mesurera peut-être mieux la spécificité de ‘l’être au monde’ (épistémique ?) sous-tendant ces notions en la confrontant au concept bouddhiste d’impermanence (Anitya). Collision frontale (sur laquelle nous pourrions revenir dans un prochain texte).

Supposant un degré minimum de certitude sur le lendemain, une continuité des événements, de l’existence, l’espoir nous limite aux avenirs prévisibles alors que l’espérance ouvre grande la porte des possibilités non encore connues. Nous explorerons un peu plus loin dans quelle dynamique cette ouverture nous est nécessaire.

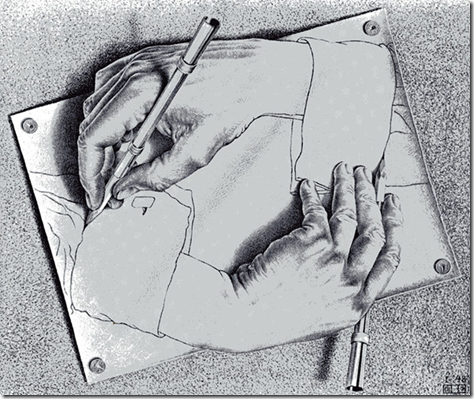

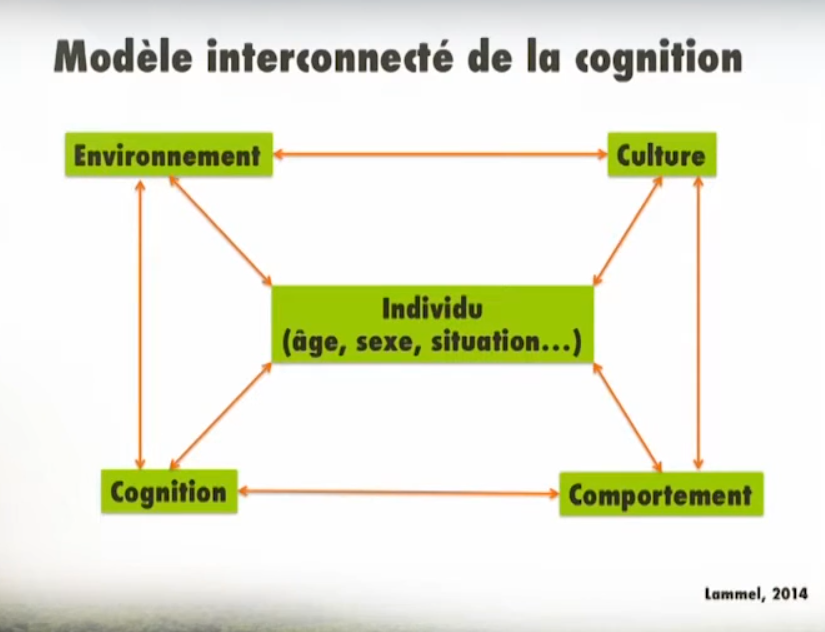

L’homme se transforme en même temps qu’il transforme le monde et les conditions de son existence. Il concrétise plus ou moins différents nexus / modes de ses capacités en fonction du contexte et de l’époque (possibilités / contraintes) et de la manière dont il interagit avec celles-ci. Si l’être humain d’aujourd’hui peut éventuellement s’offrir une escapade touristique à 200000 dollars dans l’espace (ainsi que le mode de pensée, les valeurs et la construction socio-politique qui vont avec), il se révèle bien incapable de produire les merveilles de Lascaux (idem). Une telle comparaison, reconnaissons-le, relativise la grandeur de l’’homo consumens’ (Erich FROMM) que nous sommes devenus.

Nous commençons à percevoir, derrière cette dualité espoir / espérance, ce que nous pourrions appeler des positions existentielles (nous reprendrons plus loin le terme de ‘topos psychique’) (sans rapport aucun avec les positions existentielles de l’Analyse Transactionnelle) radicalement distinctes. Une anecdote personnelle pourrait peut-être illustrer ce propos.

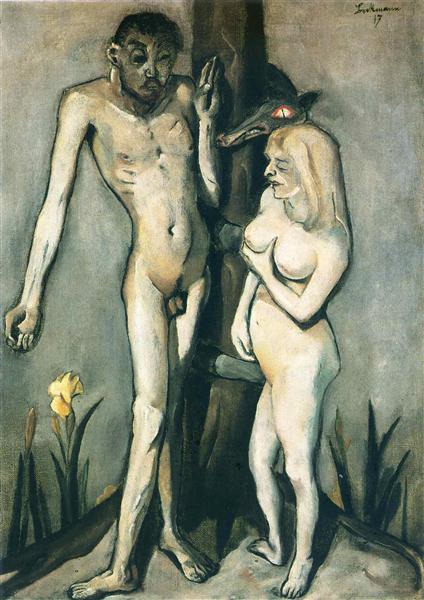

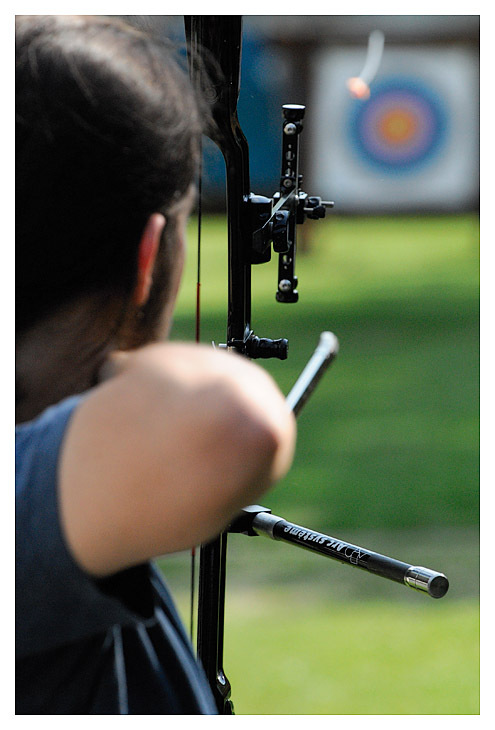

L’archer franchit la ligne imaginaire qui délimite l’aire de tir, dans ce minuscule dojo installé sur la pente est de la montagne. Grandes dalles de granite et herbe rase. Une levée de sable protégée par une petite toiture de bois de cèdre supporte la mato, la cible. Elle se confond presque avec les énormes blocs rocheux et la forêt de fayards environnante. Léger souffle frais, lumière matinale, silence ponctué de quelques chants d’oiseaux. Dans un lent cérémonial, où chaque fraction de geste est codée, il s’est positionné face à la cible, de profil. L’arc dans la main gauche, les deux flèches dans la droite, le regard se porte vers la gauche, accrochant la mato. Elle est là, à 28 mètres de la ligne de tir et ses cercles concentriques noirs et blancs sollicitent le désir de l’archer. Expiration lente pendant que le regard revient vers la main droite qui lentement encoche la première flèche. Remontant le long de celle-ci, depuis l’empennage jusqu’à la pointe, le regard revient se porter sur la cible. Mais le regard ne regarde plus. Confusion des sens et clarté des gestes à la fois. Assuré d’un ferme ancrage au sol par les pieds, voilà que le grand arc s’élève, comme aspiré vers le ciel. Le bras gauche se déploie partiellement, l’arc se décentre, le coude droit s’écarte pendant que l’arc redescend, la flèche maintenant à hauteur des lèvres de l’archer, le regard toujours perdu dans la cible, qu’il traverse, comme allant au-delà. Tension extrême et relâchement dans un équilibre horizontal et vertical. Tout désir s’est éteint. Il n’y a plus ni temps ni espace (combien de seconde dure ce moment ? où se trouve la cible?). Et puis la flèche est partie. Sensation explosive, perception violente percutant l’esprit de l’archer, c’est tout autant la cible qui vient à la rencontre de la flèche que l’inverse. Les deux s’étant rejointes, l’archer ramène aux hanches les deux bras restés ouverts après le lâcher, s’incline légèrement dans un salut respectueux et quitte d’un pas lent et glissé l’aire de tir.

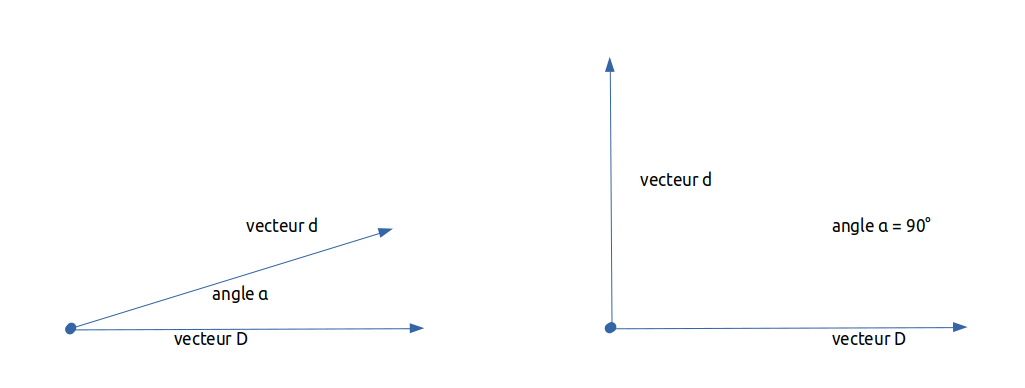

Discipline olympique, le tir à l’arc moderne recourt à un matériel sophistiqué, paramétré dans l’unique but de permettre au tireur d’atteindre la cible. Il s’agit de viser pour réussir, avec l’espoir de réussir. Voilà pour l’espoir. Une position existentielle dans laquelle l’égo porteur d’un désir tente, par un dispositif ad hoc, de forcer les éléments (arc, flèche, cible) à s’aligner dans la direction de son projet, percer le cœur de la cible.

Le kyudoka renonce à ce projet pour mieux l’atteindre. Il s’insère dans une relation complexe entre l’individu complet, relié (au sol, au cosmos, à sa respiration), l’arc, la flèche, la cible. Dans cette relation il n’est plus question de désir, projet ou espoir, mais d’une finalité, inéluctable aboutissement, du moment que l’ensemble a trouvé son équilibre. Nous pourrions peut-être dire qu’il apprivoise la cible, au sens de St Exupéry. « Si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre » dit le Renard au Petit Prince. Le tir du kyudoka est un geste d’espérance (*).

Vertu théologale, aux côtés de la foi et de la charité, l’espérance apparaît comme verticale alors que l’espoir serait horizontal. L’espérance est un acte de foi, sans qu’il s’agisse nécessairement de foi en Dieu, bien souvent d’ailleurs dans une perspective eschatologique. Foi messianique, en l’avenir, en la vie, nous pouvons aligner divers concepts derrière celui d’espérance. Dépendant peut-être de notre capacité à accepter la vacuité (espérance mystique).

Car l’espérance, qu’elle soit ou non orientée vers une quelconque divinité, est d’abord oubli de soi. Non qu’il s’agisse de négliger sa personne ou son individualité, c’est au niveau de l’égo que nous nous situons. Dans l’archerie moderne comme dans le Kyudo, l’objectif de l’archer est bien d’atteindre la cible. L’esprit zen qui sous-tend la discipline traditionnelle japonaise privilégie une pratique exigeante, destinée à favoriser chez le pratiquant un état de ‘non-pensée’. C’est dans ce sens qu’il faudrait comprendre l’oubli de soi qui distingue l’espérance de l’espoir (celui-ci relevant, nous l’avons vu, même quand il porte sur autrui, de l’ordre du projet égotique).

« Quelque chose vient de tirer ! » s’écria-t-il (le Maître d’Eugen Herrigel), tandis que, hors de moi, je le dévisageais. Enfin, lorsque j’eus pleinement réalisé ce qu’il entendait par ces mots, cela provoqua en moi une explosion de joie que je fus incapable de contenir. « Doucement, dit le Maître, ce que je viens de vous dire n’a rien d’une louange, voyez-y une simple constatation qui ne doit pas vous émouvoir. Ce n’est pas non plus devant vous que je me suis incliné, car dans ce coup vous n’êtes pour rien. Cette fois, vous vous teniez complètement oublieux de vous-même, sans aucune intention dans la tension maxima, alors, comme un fruit mûr, le coup s’est détaché de vous. Et maintenant, continuez à vous exercer comme si rien ne s’était passé. »

Eugen HERRIGEL, Le zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc, Dervy, 1993.

Enfin, pour qui ne l’aurait pas encore compris, l’espérance se distingue radicalement de l’optimisme, disposition à imaginer l’accomplissement de nos espoirs / désirs. L’utopie, et surtout l’atopie, ce n’est pas de la prospective. Il ne s’agit pas de ‘tirer des plans’ sur la comète’ (ou plutôt la planète). Elle ne ressemble en rien à l’attente de la venue du Messie ou du Grand Soir. « (…) l’espoir (…) n’est pas à confondre avec la confiance aveugle dans l’avènement d’un monde meilleur ou avec la confiance aveugle dans le progrès (…) ». Arno MÜNSTER, Principe responsabilité ou principe espérance ?, Le bord de l’eau, 2010, p.64

Last but not least, si nous n’avons rien à espérer, nous n’avons rien à perdre. Ne serait-ce pas un remède de premier ordre à la peur ?

Au-delà des principes espérance et responsabilité.

Dix années après la fin de la seconde guerre mondiale, Ernst BLOCH, philosophe allemand, publiait ‘Le Principe Espérance’ (rappelons qu’en langue allemande le terme ‘Hoffnung’ ne distingue pas, comme le fait la langue française, espoir et espérance). Juif, exilé dès 1935, il aura vécu dix années de racisme, fascisme, exil précaire aux USA, puis un conflit mondial terriblement destructeur, s’achevant avec l’entrée de l’humanité dans l’ère de la menace nucléaire permanente. Un itinéraire comparable à celui de son ami Günther ANDERS, que nous avons brièvement évoqué ci-avant. L’utopie comme sursaut face à la déréliction. « Par définition, (elle) ouvre le champ de l’imaginaire et donc des possibles. Bloch distingue ainsi la possibilité factuelle, liée à un état donné des connaissances à un moment donné, de la possibilité objective, qui se rapporte à la structure-même de l’objet, de la possibilité réelle, qui recouvre les potentialités futures d’un objet en devenir vers d’autres possibles » (source). Selon Michaël LÖWY, « Ernst Bloch renouvelle la théorie de la praxis marxiste en mettant en évidence le rôle décisif de la conscience anticipante. Il s’agit de rendre compte des potentialités utopiques immanentes, mais non-encore-réalisées, du monde. Son utopie concrète n’est pas un système fermé, mais une réflexion ouverte à l’expérimentation et à l’imagination créatrice du « rêve éveillé » » (source).

Juif allemand ayant lui aussi vécu un parcours très dur durant ces années marquées par le nazisme, Hans JONAS publie vingt ans plus tard une thèse destinée à répondre et réfuter les conceptions de BLOCH. ‘Le Principe Responsabilité’ (on voit bien dans l’analogie des titres la volonté de confronter ces deux thèses) connaîtra un très large succès et influencera les décideurs de nombreux pays ainsi que les milieux écologistes réformistes. On considère que cette thèse est à l’origine du Principe de Précaution porté sur les fonts baptismaux lors du Sommet de Rio (1992) et pierre angulaire du concept de ‘développement durable’. « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre ». Un principe qui suppose la primauté d’une ‘permanence ontologique’ de l’être humain sur la technique. L’ouvrage central de JONAS est d’ailleurs sous-titré ‘Une éthique pour la civilisation technologique’. C’est la peur qui doit nous mobiliser, nous dit le philosophe, une peur suscitée par les capacités destructrices croissantes de l’humanité, qui appellerait un devoir, une obligation, à l’égard des générations futures (et actuelles).

JONAS visait explicitement les décideurs, ainsi que les parents, auxquels il proposait une éthique de la responsabilité. Une démarche aux antipodes de la prospective utopique de BLOCH. Sans doute abusé par les quelques bénéfices de la social-démocratie telle qu’elle était encore perçue jusqu’à la fin du XXème siècle dans les milieux bourgeois, socialement et économiquement favorisés, une toute petite parenthèse dans le temps long (trois décennies, au milieu du siècle dernier) et dans l’espace (en gros, le monde occidental), JONAS ne voit pas l’intérêt de la démarche utopique mais préfère prodiguer des conseils d’éthique aux gens de pouvoir et aux pères de famille. Au contraire il voit dans l’utopie le danger du fanatisme et de la violence tout en refusant de considérer sa portée en termes de changement. BLOCH appelle à la levée exaltante (potentiellement inquiétante aussi d’ailleurs) d’un ‘novum humanum’, un être humain nouveau, tandis que JONAS, frileusement, conforte les institutions et mécanismes de pouvoir en place en appelant à les raisonner par quelques principes éthiques.

On ne peut que rester perplexe devant la pusillanimité dont font preuve ces deux doctes personnages. Des risques et limites de la philosophie académique ! JONAS pratique l’illusion délirante qu’il suffirait d’éduquer (éthiquement) les décideurs, notamment à un usage ‘responsable’ de la ‘technique’. Rappelons-nous comment nous avons constaté précédemment la vacuité du concept de ‘développement durable’. Il semble délibérément ignorer les rapports de genre, de classe et de pouvoir, tout autant que la primauté absolue de l’accumulation capitalistique. En face, un BLOCH qui donne l’impression parfois du rêveur éveillé romantique et dont le finalisme ( téléologie?) marxiste obère quelque peu la clarté de la démarche utopique. Nous nous félicitons d’avoir adopté plus tôt le terme d’’atopie’. BLOCH c’est l’optimisme militant (qualifié de ‘métaphysique naïve et irréelle’ ou ‘espérantite’ (Hofferei) par Günther ANDERS), JONAS le réalisme réducteur/castrateur. Points communs à ces deux poids lourds de la philosophie allemande de la seconde moitié du siècle dernier : tous deux semblent n’avoir pas compris le statut spécifique de la ‘Technè‘ dans un monde capitaliste (thématique qui devient de plus en plus urgent d’aborder, peut-être dans le prochain post ?), sont très anthropo-centrés et occidentalo-centrés, très judéo-chrétiens, sans doute quelque peu bloqués sur une supposée singularité biblique. Mais qu’à cela ne tienne.

Et si nous disions que JONAS c’est le verre à moitié vide, et BLOCH le verre à moitié plein ? Tranchons avec Michaël LÖWY: «Sans le Principe Responsabilité, l’utopie ne peut être que destructrice, et sans le Principe Espérance, la responsabilité n’est qu’une illusion conformiste » (source). Profitons plutôt de ce débat de pensées (disputaison) pour avancer dans la compréhension du concept d’Espérance (à partir de ce point il semble que nous puissions user de la majuscule) tel que nous l’avons porté jusqu’ici.

Répétons-le, car c’est essentiel, nous ne sommes pas en capacité d’imaginer le monde qui pourrait advenir (car il faut bien voir qu’il s’agit toujours d’un faisceau de possibilités). « L’ontologie du non-encore-être que Bloch nous propose dans le ‘Principe Espérance’ est précisément construite sur cette hypothèse de l’existence, dans l’étant, d’un nombre infini de potentialités non encore découvertes, de déterminations du ‘possible’ non encore réalisées (…). Elle fonde son originalité (…) sur l’hypothèse de l’existence d’un lien dialectique permanent entre les affects d’attente (modes psychiques du ‘non-encore’), l’utopie et la praxis ». Arno MÜNSTER, Figures de l’utopie dans la pensée d’Ernst Bloch, Hermann Philosophie, 2009, p.22.

Si cette ‘absence de contenu’ suscite l’angoisse, nous paralyse dans notre dynamique désir/projet/espoir, c’est essentiellement parce que nous n’osons pas lâcher prise, vivre sans l’espoir. Nous vivons une aporie, celle que Corinne PELLUCHON appelle si justement ‘la traversée de l’impossible’ (Rivages, 2023). La comparant à notre incapacité à appréhender notre propre mort, PELLUCHON décrit notre situation existentielle aujourd’hui comme « l’impossibilité d’une possibilité plutôt que la possibilité d’une impossibilité » (page 91). Dans le dernier chapitre de notre article, nous chercherons comment nous pourrions ‘sortir par le haut’ de cette impossibilité.

Porteurs de l’Espérance (atopie), nous pourrions nous trouver mieux armés pour aller vers ce qui peut advenir mais reste aujourd’hui sans contenu. L’espérance et l’atopie nous évitent d’avoir à nous projeter dans un à-venir échappant aux radars étroits et décatis de nos concepts, désirs, incohérences, angoisses et doutes d’aujourd’hui. Ce n’est pas pour autant, nous l’avons vu, que nous serions invités à nier/fuir le présent pour nous réfugier dans un vague optimisme hors sol. « (…) l’espérance n’est pas attente naïve. Elle est toujours en suspens. Elle est toujours, et jusqu’au tout dernier moment, assiégée par les catégories du danger. C’est la raison pour laquelle un quiétisme de l’espérance, fondé sur la garantie du succès, est si peu réel qu’inversement un quiétisme du désespoir total ; car tout est a priori en possibilité objective, et non pas en réalité ». Ernst BLOCH, Le Principe Espérance, cité par Arno MÜNSTER, Figures de l’utopie dans la pensée d’Ernst Bloch, Hermann Philosophie, 2009.

« Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », nous proposait Corinne MOREL DARLEUX. Peut-être nous suggérait-elle de ne pas nous accrocher à nos espoirs tel le naufragé à sa bouée. Et si dès lors nous nagions droit devant ?… Mais il ne s’agit pas vraiment de nous précipiter n’importe où, porteurs de quelque inspiration. L’Espérance ne procède pas de l’aveuglement. « (…) L’espérance -comprise comme ‘docta spes’ (espérance érudite) – (…) vise la transformation concrète du monde et la guérison de ses maux, à partir d’une analyse critique et matérialiste des données réelles et des contradictions réelles de la société ».Arno MÜNSTER, Figures de l’utopie dans la pensée d’Ernst Bloch, Hermann Philosophie, 2009.

Nous nous situons donc indubitablement dans une praxis. Ce qu’André GORZ dénommait « l’utopie concrète » de BLOCH. « Ainsi le noyau de la philosophie blochienne de l’utopie concrète et de l’espérance demeure une doctrine de la praxis émancipatrice, transformatrice des données objectives du monde, fondée sur la théorie d’une unité dialectique constructive possible de la subjectivité et de l’imagination créatrice des hommes avec les latences-tendances objectives d’un réel potentiellement orienté vers la manifestation des contenus utopiques immanents s’extériorisant dans l’union des contenus utopiques de la conscience anticipante avec ce qui est réellement et objectivement possible (…) ». Arno MÜNSTER, Figures de l’utopie dans la pensée d’Ernst Bloch, Hermann Philosophie, 2009. Sur ces notions de ‘praxis émancipatrice’ et de ‘latences-tendances’ nous ne manquerons pas de revenir, tant elle apparaissent prometteuses, dans le chapitre suivant.

Impossible de clore celui-ci sans traiter la question de l’angoisse. Jusque là nous pourrions penser qu’un philosophe bonhomme, éclairé par un optimisme pouvant apparaître aujourd’hui comme suspect, voire criminel, nous invite à balancer nos angoisses (et toutes les souffrances qui vont avec, allant toujours croissantes d’ailleurs) dans un sac enterré bien profond et de passer à autre chose. Que nenni ! « Bloch, (…) situe toujours celle-ci (l’espérance) dans un rapport dialectique avec l’angoisse, si l’on comprend l’angoisse comme « réaction utile, honnête et morale à un monde précaire qui n’est pas bon et qui ne devrait pas rester inchangé » ».Arno MÜNSTER, Figures de l’utopie dans la pensée d’Ernst Bloch, Hermann Philosophie, 2009.

« Persister à voir un “Principe Espérance” après Auschwitz et Hiroshima me paraît complètement inconcevable» (1987 : Günther Anders antwortet : Interviews und Erklärungen, Elke Schubert (éd.), Éd. Tiamat, Berlin). On peut le comprendre. Nous avons, dans l ‘article précédant, montré toute la souffrance présente et à venir sur le chemin que prend aujourd’hui notre monde, inexorablement semble-t-il. A moins que de dépasser le couple tragique espoir / désespoir, voie dans laquelle nous allons tenter de progresser dans le dernier chapitre de notre disputaison du jour.

De la poïétique et de la lutte.

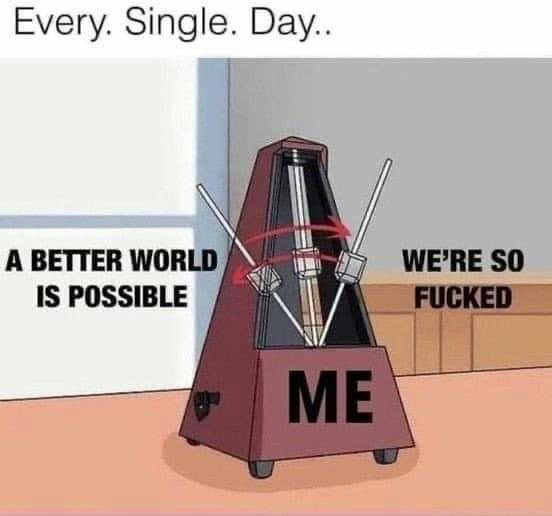

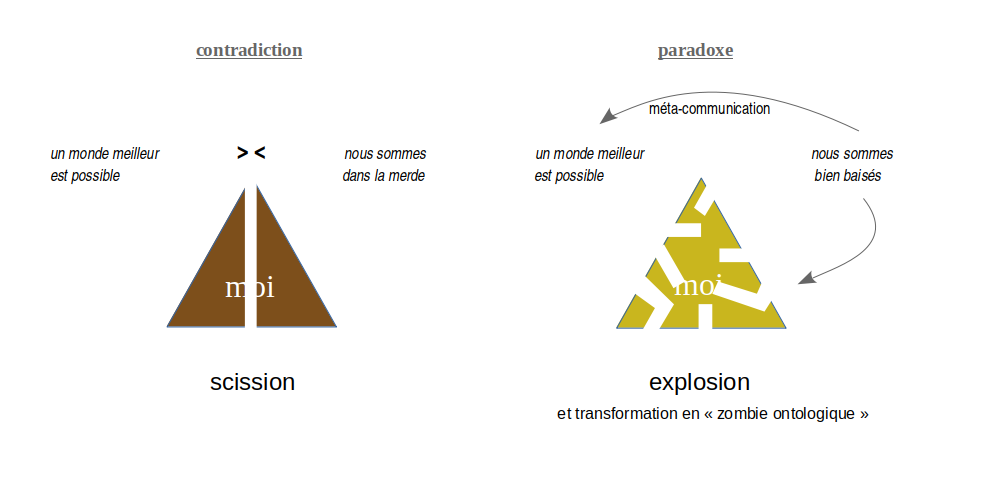

L’impuissance souffrante que nous expérimentons aujourd’hui et l’espoir sont des états siamois. Nous avons antérieurement décrit comment le ‘koan’ bouddhique permettrait en quelque sorte une sortie par le haut d’un tel blocage. Notre sortie par le haut à nous, c’est l’Espérance.

Mais comment alors penser celle-ci dans la démarche ici poursuivie, à savoir la quête d’une hypothétique (c’est-à-dire posée comme hypothèse) ‘neguanthropie’ ? C’est donc à comprendre comment, dans un tel contexte, l’Espérance est susceptible d’affecter nos trajectoires individuelles et collectives que nous allons nous attacher avant de clore cet article.

Le philosophe marxiste Michael LÖWY rappelle que pour Ernst BLOCH, « (…) la docta spes (espérance savante), (est) la science de la réalité, le savoir actif tourné vers la praxis transformatrice du monde et vers l’horizon de l’avenir. Contrairement aux utopies abstraites du passé qui se limitaient à opposer leur image-souhait au monde existant » (source).

Cette ‘docta spes’ qu’Arno MUNSTER définit comme «une science des possibilités concrètes de la transformation du monde, fondée sur l’analyse critique des situations concrètes » (Arno MÜNSTER, Figures de l’utopie dans la pensée d’Ernst Bloch, Hermann Philosophie, 2009.). Si l’Espérance relève d’abord d’une manière d’être au monde, d’un « topos psychologique », celui-ci se trouve foncièrement orienté vers la praxis. Nous éviterons donc de nous complaire dans le monde quelque peu éthéré de la philosophie académique.

Si en effet nous divaguons longuement sur les sentiers de la compréhension, au gré des lectures et des concepts, il ne s’agit certainement pas d’une fuite dans un univers intellectuel plus ou moins confortablement détaché des épreuves que nous traversons. La démarche qui est la nôtre se nourrit au contraire d’un enracinement quotidien, impliquant, dans les processus en cours. Depuis ces territoires situés aux marches de l’Empire ou au cœur des Cités, qu’importe. De rencontres, de combats, de la confrontation à nos limites, d’échecs, de déceptions, de la vie dans sa complexité et ses errements, d’où seule peut jaillir, au point de rencontre de la lutte et de l’analyse, la compréhension, bien souvent intuitive au départ d’ailleurs, ou l’intuition compréhensive (au sens anglo-saxon) du monde qui se fait et se défait. Gardons nous de ressembler à l’intellectuel cyniquement décrit par François BEGAUDEAU comme celui à qui s’impose « la mission de mutualiser sa clairvoyance », avant de conclure « Puisque les gens sont embrouillés par l’embrouille, il expliquera l’embrouille aux embrouillés ». (Boniments , Éditions Amsterdam, 2023, p 209).

Nous avons plus d’une fois évoqué la nécessité de nous ouvrir à d’autres imaginaires, mythes, représentations du monde. « Ce qui tue aujourd’hui et avant tout , c’est notre manque d’imagination. L’art, la littérature, la poésie sont des armes de précision. Il va falloir les dégainer » s’exclame avec force Aurélien BARRAU, appelant de ses vœux une « épiphanie philosophique et symbolique », mieux encore, « une révolution poétique, politique et philosophique » (Il faut une révolution politique, poétique et philosophique : Entretien par Carole Guilbaud, Editions Zulma, 2022). Bien. Et puis quoi ?, on attend que des tours d’ivoire descendent les flux de la clairvoyance qui irrigueront nos esprits simples et nous permettront de faire, enfin, la révolution en question … ? Ne conviendrait-il pas plutôt que chacun(e) explore sa part d’imagination, de créativité, apprenne à libérer l’intuition, à considérer institutions, normes, règles et usages au mieux comme une superstructure temporaire, une construction conjoncturelle. Philosophie, littérature, art, poésie, imaginaire ne sont pas des propriétés privées réservées aux intellectuels de haut vol. Et le courant ascendant, bien enraciné dans la praxis, apparaît amplement préférable au descendant. De la poïétique à la lutte, et réciproquement.

La pratique d’une poïétique, c’est-à-dire l’expérimentation « des potentialités inscrites dans une situation donnée pour déboucher sur une création nouvelle » constitue le socle génératif de l’Espérance telle qu’entendue ici. « Est-on encore capable d’articuler spontanément nécessité et liberté, système et invention, c’est-à-dire de ne percevoir aucune contradiction entre le constat de notre impuissance et l’affirmation de nos capacités à nous en libérer ? » s’interroge un collectif d’auteurs dans un article au titre éloquent : « Yes, we can’t » (source).

Notre difficulté tient pour une part sans doute à notre incapacité à appréhender le temps long, la ligne temporelle dépassant, en amont et en aval, notre durée de vie. Nous sommes une étoile filante, un scintillement, une brève trajectoire. Aussitôt disparue. Vue de loin, de l’on ne sait où. Considérées de mon point de vue d’être vivant, par contre, ces quelques décennies emplissent la totalité de ma perspective. Prenant par ailleurs en compte les valeurs et pratiques d’une époque cultivant l’immédiateté, qu’il s’agisse de la livraison du traiteur chinois ou du retour sur investissement, l’angle se réduit plus encore, La praxis évoquée plus haut ne peut s’inscrire dans une fenêtre aussi étroite. Il nous revient de nous décentrer de notre propre existence à durée limitée, une autre manière d’expérimenter l’oubli de soi que nous avons évoqué plus haut. Au final, le plus difficile à saisir pour des esprits cartésiens jusqu’à la moelle comme les nôtres, c’est probablement que l’espérance n’est pas un état mais un mouvement, une tension vers, une dialectique. Jamais acquis, toujours à reprendre. Nous l’avons déjà dit, le Grand Soir est une fable délétère. Laissons parler le poète, qui l’exprimera bien mieux que nous ne le pourrions.

Quand les hommes vivront d’amour

Il n’y aura plus de misère

Et commenceront les beaux jours

Mais nous, nous serons morts, mon frère

Quand les hommes vivront d’amour

Ce sera la paix sur la terre

Les soldats seront troubadours

Mais nous nous serons morts mon frère.Raymond LEVESQUE, Quand les hommes vivront d’amour (1956).

L’effort de la praxis est un mécanisme d’émancipation. C’est le refus de se retrouver coincé dans un monde qui a décrété « la fin de l’Histoire », la mort clinique de l’utopie, le règne sans partage du « there is noalternative ».« Exister, c’est résister » clamait vaillamment Jacques ELLUL, formule-choc dont nous pourrions nous emparer si nous reconnaissons la résistance comme un ‘aller vers’ plutôt que ‘contre’. « L’espérance n’est (…) pas un désir qui s’oppose à une réalité toujours décevante, elle n’est « pas seulement une protestation dictée par l’amour » comme le souligne Gabriel MARCEL , mais elle est une affirmation aimante du monde, de la présence et de la vie » (source). Si, comme le souligne Gunther ANDERS « notre travail est un combat » (La Menace nucléaire : Considérations radicales sur l’âge atomique, 2006), si l’exercice de notre puissance (empuissantement?) est d’abord une résistance (qui commence bien souvent par mettre un terme à toute sur-obéissance), l’Espérance se veut avant tout présence cré-active au monde. Produisons et semons à tout vent graines et semences, sans trop savoir où Éole les emportera, dans quel terreau elles échoueront et peut-être prendront racine, qui les cultivera et moins encore à quoi ressemblera la plante.

« A bon moulin, tout peut faire farine », expression sans doute vieillotte mais que nous reprendrons à notre compte pour signifier que tout est bon à prendre qui augmenterait notre puissance d’exister, notre ‘conatus’ spinozien. Ce que nous dénommions dans un texte antérieur « tension vers un accomplissement ». Car ce que nous apprend Baruch SPINOZA, c’est que de tout ce qui augmente notre puissance suscite en nous un affect de joie. Ne serait-ce pas là un remède radical au carcan de l’abattement et de l’angoisse ?

________________

(*) Merci à C.P. qui m’a indiqué ce rapprochement.